Ökologische Aspekte von Soja

Der Anbau und die Nutzung von Soja haben mehrere Facetten, die sich je nach den spezifischen Begleitumständen unterschiedlich auswirken. Soja kann sowohl positive als auch gravierend negative ökologische Auswirkungen mit sich bringen. Diese allgemeine Feststellung trifft zwar grundsätzlich auf alle landwirtschaftlichen Kulturen zu, zeigt sich bei Soja allerdings in besonders gegensätzlichen Extremen. Die Art und Weise wie Soja etwa in Österreich angebaut wird, lässt sich kaum mit den Bedingungen vergleichen, wie sie beispielsweise in Südamerika vorherrschen.

Die grundsätzlichen Vorzüge des Soja-Anbaus

Dient Soja zur Erweiterung der Fruchtfolge (wie oftmals in Österreich), dann vergrößert sich die Vielfalt bzw. die Biodiversität der in einer bestimmten Region angebauten Nutzpflanzen. Erweiterte Fruchtfolgen bedeuten generell, dass sich die zeitlichen Abstände zwischen zwei Anbaujahren vergrößern, in denen eine bestimmte Kulturart auf demselben Feld angebaut wird. Weite Fruchtfolgen helfen, im Gegensatz zu engen Fruchtfolgen oder gar Monokulturen (siehe unten), den Druck durch Pflanzenkrankheiten zu mindern und so Pflanzenschutzmittel einzusparen. Die Pfahlwurzeln der Pflanzen lockern den Boden tiefgründig und verbessern die Wasserspeicherfähigkeit und die Fruchtbarkeit des Bodens.

Sojapflanzen gehören zu den Leguminosen, die mit Hilfe von Knöllchenbakterien Luftstickstoff binden. Um hohe Erträge zu erzielen, müssen sie nicht zusätzlich mit Stickstoff versorgt werden. Ihre Kultivierung trägt daher dazu bei, synthetischen Stickstoffdünger einzusparen, dessen Produktion große Mengen an fossiler Energie (großteils Erdgas) benötigt. Im Vergleich zu einer Eiweißfutterversorgung aus Nicht-Leguminosen wie Raps, kann der Anbau von Soja daher den CO2-Fußabdruck des Ernährungssystems verkleinern.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und steigender Durchschnittstemperaturen gewinnt der Anbau von Sojabohnen in Österreich an relativer Vorzüglichkeit gegenüber Getreide. Kurz gesagt, weil Soja Hitze besser verträgt.

„Steigende Temperaturen sind in der Landwirtschaft wohl das noch größere Problem als die Trockenheit“, erklärt Johann Birschitzky, Geschäftsführer der Saatzucht Donau. „Getreide wächst bei 20 bis 25 Grad am besten, ab 27 bis 30 Grad reduziert es seine Photosyntheseaktivität deutlich, was sich in Ertragseinbußen niederschlägt. Das Temperaturoptimum von Soja liegt hingegen bei 30 bis 33 Grad, Schäden treten erst ab rund 40 Grad auf. Auch deshalb könnte die Sojapflanze in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.“

Bislang hat sich der Klimawandel in Österreich nicht in Form von geringeren Gesamtniederschlagsmengen, wohl aber in einer veränderten Verteilung der Niederschläge über das Jahr bemerkbar gemacht. Auf längere Trockenphasen folgen häufig einzelne stärkere Regenfälle im Sommer. „Das passt für Soja ganz gut, vor allem auf tiefgründigen, speicherfähigen Böden, da die Pflanzen im Sommer ihren Hauptwasserbedarf haben“, so Birschitzky.

Umwandlung von Savannen und Regenwäldern

Wenn für den Anbau von Soja Regenwälder oder natürliches Grünland in Ackerland umgewandelt werden, dann hat dies gravierende negative Auswirkungen – sowohl auf die Biodiversität wild lebender Organismen vor Ort als auch auf das Weltklima. Regenwälder, natürliches oder landwirtschaftlich genutztes Grünland (international auch als „Grasland“ bezeichnet) und vor allem Moore und andere Feuchtgebiete können in ihren Böden gigantische Mengen an Kohlenstoff in Form von Humus und zusätzlich in Form von oberirdischer Biomasse (vor allem Wälder) speichern.

Die Umwandlung von Wald zu Weide oder Acker, aber auch von natürlichem Grünland oder Weide zu Acker und erst recht das Trockenlegen von Mooren setzen umgekehrt über Jahrzehnte hinweg große Mengen an CO2 in die Atmosphäre frei. Im Falle von Äckern geschieht dies zunächst unabhängig davon, welche Pflanzen in welcher Weise auf den neuen Äckern angebaut werden. Jedes Beackern des Bodens reichert ihn mit Sauerstoff an, mit dessen Hilfe Mikroorganismen organische Materie abbauen und zu CO2 umwandeln.

Unterschätzter Faktor: Landnutzung

Solche Landnutzungsänderungen stellen den bedeutendsten, wenn auch häufig übersehenen Faktor dar, wenn es um die ökologischen Auswirkungen des globalen Ernährungssystems geht. Der Weltklimarat IPCC schreibt ihnen in seinem Bericht Klimawandel und Landsysteme (2019) fünf bis 14 Prozent aller menschengemachten Treibhausgasemissionen zu. Sie stellen also neben der eigentlichen Landwirtschaft sowie den vor- und nachgelagerten Bereichen (Düngerproduktion, Kühlung, Transport, Verpackung u.v.m.) eine eigene Emissionskategorie dar.

Die Rodung von tropischen Regenwäldern zum Zweck des Anbaus von Soja, zum Beispiel im brasilianischen Amazonasgebiet, gehört zu den meistdiskutierten Landnutzungsänderungen der Gegenwart. Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass diese direkten Effekte des Sojabooms eher eine weniger große Rolle spielen als die indirekten Effekte. So kamen im Jahr 2015 laut einer im Wissenschaftsmagazin Science erschienenen Studie etwa 13 Prozent des brasilianischen Sojas aus dem Amazonasgebiet, 48 Prozent hingegen aus dem Cerrado, einer von Natur aus hauptsächlich mit Gras und niederem, lockerem Baumbestand bedeckten Savannenlandschaft südlich des Amazonasgebiets. Auch der Cerrado fungiert als wichtiger Kohlenstoffspeicher und beherbergt eine große Vielfalt an Arten. Bislang diente er vor allem als Weideland, ist aber auf rund 20 Prozent seiner Fläche noch ungenutzt und naturbelassen. Der Cerrado, und nicht der Regenwald, ist jene Landschaft, in der sich der Sojaanbau innerhalb Brasiliens derzeit am massivsten ausdehnt.

Und trotzdem wirkt sich der Sojaanbau im Cerrado – indirekt – auch auf den Amazonas aus.

Den Zusammenhang erklärt Matin Qaim, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität in Bonn gegenüber Land schafft Leben: „In Brasilien beobachten wir, dass neue Sojaflächen sehr häufig durch die Umwandlung ehemaliger Weideflächen zu Ackerland gewonnen werden, während die Rinderhaltung dann ihrerseits weiter in Richtung Amazonas zieht. Dort wird dann Regenwald gerodet, um neues Weideland zu gewinnen.“

Dies bestätigt auch Ernst Langthaler, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Linz: „Der größere Teil der Sojaexpansion findet eigentlich außerhalb des Regenwaldes statt, nämlich in den Savannengebieten des Cerrado. Und das trägt indirekt auch zur Entwaldung bei, weil die Sojaexpansion andere Formen der Landnutzung in den Regenwald hinein verdrängt.“

Schätzungen zufolge war die Ausweitung von Weideflächen im Jahr 2018 für rund 80 Prozent der Amazonas-Entwaldung verantwortlich. Wichtig festzustellen ist: Die Entwaldung ist in Brasilien in der Vergangenheit mit höchst unterschiedlichem Tempo vorangeschritten. Ernsthafte Anstrengungen zum Schutz der Regenwälder haben bis vor einigen Jahren deutliche Wirkung gezeigt. Zu nennen ist etwa das 2006 in Kraft getretene sogenannte Amazonas-Soja-Moratorium. In seinem Rahmen sicherten die großen, in Brasilien aktiven Sojahändler zu, kein Soja mehr aufzukaufen, das auf nach 2008 entwaldeten Flächen gewachsen ist. Laut WWF ist das Moratorium insofern als erfolgreich zu bewerten, als dass 2018/19 nur noch zwei Prozent der Sojaflächen gegen das Moratorium verstießen. Als Problem wird allerdings gesehen, dass das Moratorium auf den Amazonas und den Anbau von Soja beschränkt ist und die indirekten Effekte nicht verhindert. Forschende haben daher angeregt, das Moratorium auch auf den Cerrado auszudehnen.

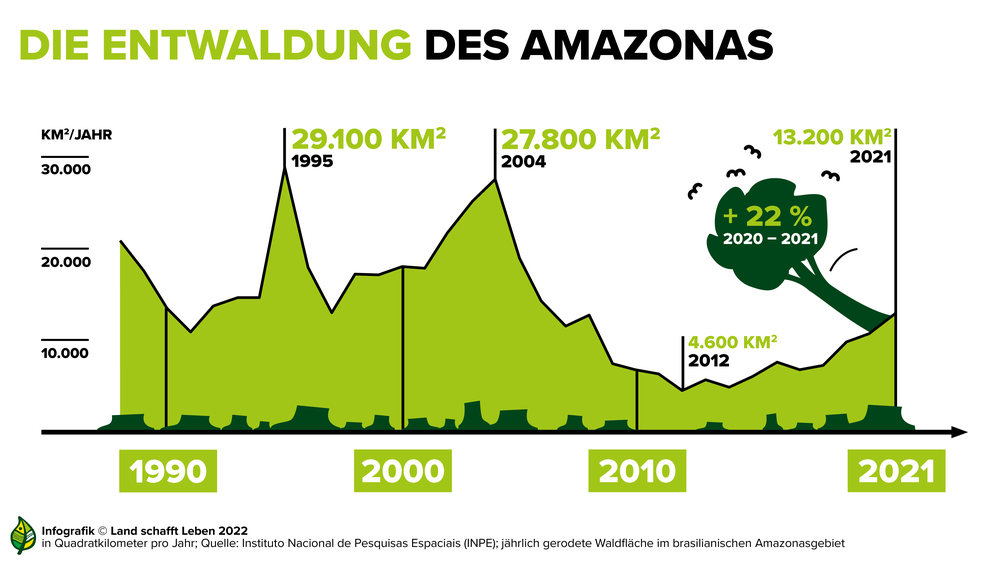

Höchste Entwaldungsrate im Jahr 1995

Daten der brasilianischen Weltraumbehörde INPE dokumentieren seit 1988 anhand von Satellitenbildern die Entwaldung innerhalb der Region Amazônia Legal. In den Jahren 1995 und 2004 erreichten die Entwaldungsraten Spitzenwerte von 29.100 km2 beziehungsweise 27.800 km2 (mehr als das Doppelte der Fläche Tirols) und verlangsamte sich nach 2004 kontinuierlich bis auf ein vorläufiges Minimum von 4.600 km2 im Jahr 2012. Seither schreitet die Regenwaldrodung wieder deutlich schneller voran, vor allem seit Amtsantritt des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro im Jahr 2019. Nach vorläufigen Daten für das Jahr 2021 wurden im vergangenen Jahr 13.200 km2 gerodet.

Die Möglichkeit, Soja nach Europa und China zu exportieren, macht den Anbau wirtschaftlich attraktiv und stellt eine wesentliche Antriebskraft für die beschriebenen Landnutzungsänderungen dar.

Der CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck eines Lebensmittels dient als Maßstab für die Gesamtmenge aller Treibhausgase (CO2-Äquivalente), welche seine Bereitstellung verursacht. Forschende erstellen dazu sogenannte Lebenszyklusanalysen (oder Life Cycle Assessments), in die alle klimarelevanten Einflussgrößen einfließen sollen – von Landnutzungseffekten über die Produktion und Ausbringung von Dünger bis zur Verarbeitung, Verpackung und den Transport von Lebensmitteln.

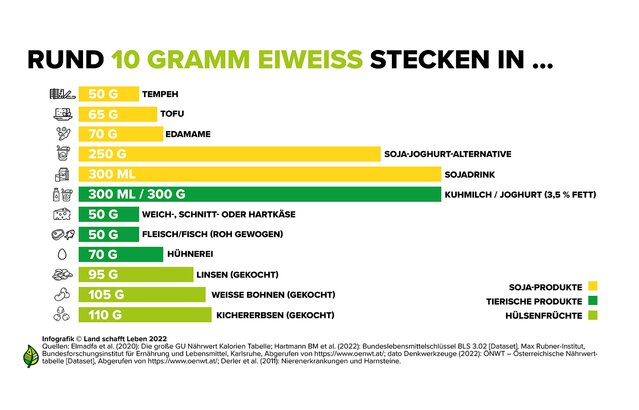

Generell lässt sich sagen: Fließt Soja direkt in die menschliche Ernährung, dann verursacht es einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck als bei der Verwertung über den „Umweg“ der Verfütterung an Tiere. Dies zeigen globale Durchschnittswerte der Datenwebseite Our World in Data: Bei der Produktion von 100 Gramm Protein in Form von Schweinefleisch – inklusive Anbau und Verfütterung von Getreide und Soja, Mast, Verpackung, Transport und aller anderen wichtigen Faktoren – entsteht demnach ein CO2-Äquivalent von acht Kilogramm. 100 Gramm Protein, aufgenommen durch den direkten Verzehr von Soja (Tofu) sind dagegen – ebenfalls über den gesamten Lebenszyklus betrachtet – lediglich zwei Kilogramm CO2-Äquivalent anzurechnen. Aufgrund einer effizienten Landwirtschaft liegen die durchschnittlichen Emissionswerte für Lebensmittel aus Österreich im Vergleich zum globalen Durschnitt auf einem deutlich geringeren Niveau, siehe unten.

Den mit Abstand größten CO2- sowie auch gesamtökologischen Fußabdruck hinterlässt Soja für sich allein betrachtet, wenn der Anbau der Pflanzen Landnutzungsänderungen auslöst, wie die Rodung tropischer Regenwälder oder den Umbruch von Grünland. Dann entweicht der in diesen Naturflächen gespeicherte Kohlenstoff in Form von CO2 in die Atmosphäre und befeuert die Erwärmung des Weltklimas. Einen gewissen Landnutzungsfaktor muss man, zumindest theoretisch, auch in Europa angebauten Sojabohnen anrechnen, denn schließlich wurde Agrarland auch hier einst durch die Umwandlung von Naturflächen wie Wäldern gewonnen. Würde man diese Flächen nicht weiter beackern, könnten dort erneut Wälder oder Grasflächen wachsen, die weit mehr Kohlenstoff binden als jedes bearbeitete Feld. Allerdings belegt man europäisches Ackerland, das schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten als solches genutzt wird, mit einem deutlich geringeren oder keinem Landnutzungsfaktor. Es gilt daher als bedeutend klimafreundlicher als ihr Pendant in den Tropen.

Laut einer von der Organisation Donau Soja beauftragten Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) kann bei der Mast in Österreich ein Umstieg auf die Verfütterung von europäischem „Donau-Soja“, statt Soja „aus Übersee“, den CO2-Fußabdruck von Schweinefleisch um mehr als 40 Prozent reduzieren. Pro Kilogramm Fleisch betrage der Ausstoß von Treibhausgasen laut einer Beispielrechnung 2,5 kg CO2-Äquivalente statt 4,3 kg, also 1,8 kg weniger. Dies liegt in erster Linie am verminderten Landnutzungsfaktor der europäischen Sojabohnen.

Biologischer und konventioneller Anbau von Sojabohnen

Im Jahr 2020 wurden in Österreich fast 40 Prozent der Anbaufläche von Soja nach den Richtlinien der Bio-Landwirtschaft angebaut. Dabei ist Soja eine Kultur, bei der sich zwischen konventionellem und biologischem Anbau deutlich weniger Unterschiede zeigen als bei anderen Kulturen. Das liegt unter anderem daran, dass sie als stickstoffsammelnde Leguminosen in beiden Anbausystemen keinen synthetischen Stickstoffdünger benötigen. Da solcher Stickstoff-„Kunstdünger“ energieaufwändig produziert werden muss, bringt seine Einsparung mittels Leguminosen-Anbau Vorteile für Umwelt und Klima mit sich. Da sowohl Bio- als auch konventionelle Sojabohnen also von Natur aus gut mit Stickstoff versorgt werden können, zeigen sich auch deutlich geringere Unterschiede im Ertrag. Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) erreichen Bio-Sojabohnen, bei denen der Einsatz synthetischer Stickstoffdünger verboten ist, in Österreich im Schnitt 93 Prozent des Ertrages von konventionell angebauten. Sie sind damit auch eine jener Kulturen, bei deren Anbau sich die Ertragsvorteile der konventionellen mit den lokalen Umweltvorteilen der Bio-Landwirtschaft (keine synthetischen Stickstoffdünger, höhere Artenvielfalt etc.) am besten vereinigen lassen.

Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Anbausystemen zeigen sich bei der Unkrautbekämpfung. Generell lassen sich die um Platz, Licht, Wasser und Nährstoffe konkurrierenden Wildpflanzen durch angepasste Fruchtfolgen oder Bodenbearbeitungsstrategien zum Teil in Schach halten (indirekte Bekämpfung) oder mittels Hacke und Striegel direkt mechanisch bekämpfen. Die Bekämpfung mittels chemisch-synthetischer Herbizide steht nur konventionellen Betrieben zur Verfügung. Die dadurch gewonnene Effektivität bei der Unkrautbekämpfung führt zwar zu einem etwas höheren Hektarertrag und damit zu einer geringeren Inanspruchnahme von Ackerfläche pro Tonne geernteter Bohnen, aber auch zu einem verminderten Nahrungsangebot für Insekten und andere Organismen und einer geringeren lokalen Artenvielfalt.

Gentechnik-Soja – Was ist das?

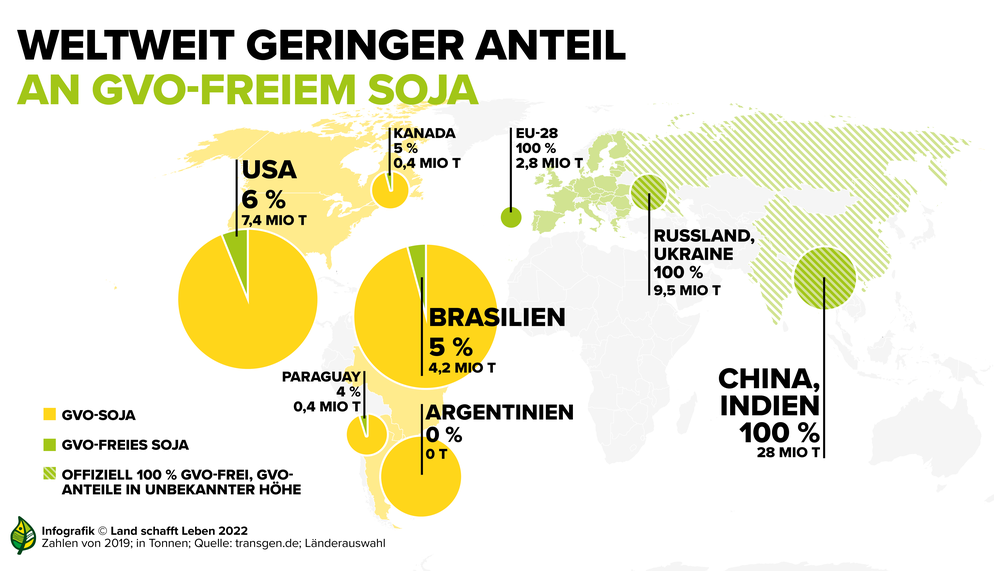

Die weltweit angebauten Sojaflächen bestanden 2019 zu 74 Prozent aus GVO-Soja (Quelle: transgen.de). Bei GVO-Soja handelt es sich um „gentechnisch veränderte Organismen“, kurz GVO. Klassische GVO werden in Österreich und innerhalb der gesamten EU, mit Ausnahme eines GVO-Maises in Spanien und Portugal (Stand: 2021), nicht angebaut, da dies durch die aktuelle Gesetzeslage verboten ist.

GVO-Sojabohnen sind aber in Form von derzeit 25 sogenannten Events (Stand: April 2022) für den Import als Lebens- und Futtermittel zugelassen und haben auch in Österreich seit den 2000er Jahren an Bedeutung gewonnen. Rund 500.000 Tonnen (netto, also Importmenge abzüglich der exportierten Menge) Soja werden jährlich nach Österreich eingeführt, ungefähr 80 bis 90 Prozent davon GVO-Bohnen oder -Schrot aus den USA, Brasilien, Argentinien und anderen amerikanischen Ländern. Das importierte GVO-Soja findet hierzulande hauptsächlich Verwendung als Tierfutter, speziell bei konventionell gehaltenen Schweinen. Bei Mastschweinen kann Soja, sei es GVO oder Nicht-GVO, bis zu 20 Prozent der Futterration ausmachen.

GVO-Soja – Unterschiedliche Definitionen von „Gentechnik“

In der Diskussion um gentechnische Methoden in der Pflanzenzüchtung sind drei unterschiedliche Kategorien relevant:

- Klassische GVO (Anbau in Österreich verboten; Einfuhr nach Zulassung erlaubt)

- Mutagenese-Züchtungen (Anbau und Einfuhr ohne Einschränkungen erlaubt)

- Produkte der „Neuen Züchtungstechniken“/Genom-Editierung ohne Fremdgene (Anbau in Österreich verboten; Einfuhr prinzipiell möglich, aber derzeit noch kein Antrag anhängig)

Klassische GVO – Sorten mit fremden Genen

Klassische GVO-Pflanzen, inklusive entsprechender Soja-Sorten, werden seit 1996 vor allem in Nord- und Südamerika kultiviert. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Sorten vereinfacht gesagt durch Fremdgene, die ihrem Erbgut in Form sogenannter Events von außen hinzugefügt wurden.

Bei einem Event handelt es sich um eine Pflanzenzelle, die an einer bestimmten Stelle ihrer Erbinformation (DNA) einen, meist von einem „fremden“ Organismus stammenden, DNA-Abschnitt (also ein fremdes Gen) beinhaltet. Mit diesem Gen wird in codierter Form eine individuelle Eigenschaft übertragen. Aus der so entstandenen transgenen Zelle wird schließlich eine ganze Pflanze regeneriert, die ausschließlich aus Zellen mit dem Fremdgen besteht. Mit Hilfe dieser Pflanze kann das Event, beziehungsweise die neue Eigenschaft, schließlich auf dem Weg herkömmlicher Kreuzungszüchtung auf bestehende Sorten übertragen werden, wodurch neue, transgene GVO-Sorten entstehen.

Da GVO in Österreich bei Verwendung in Lebensmitteln entsprechend als „genetisch verändert“ gekennzeichnet werden müssen und gesellschaftlich nicht gewollt sind, spielen der Import und die Produktion von Lebensmitteln, die klassische GVO enthalten – trotz Erlaubnis – in der Praxis kaum eine Rolle. Im Handel gibt es nur sehr wenige Produkte mit GVO, wie beispielsweise in Form von Schokoriegeln einer US-amerikanischen Marke.

Als Bestandteil von Futtermitteln, vor allem für Schweine, spielen sie hierzulande dagegen eine große Rolle. Speziell bei der Produktion von Milch, Eiern und Geflügelfleisch haben Handel und Landwirtschaft in Österreich hingegen die branchenübergreifende, zertifizierte und kontrollierte GVO-freie Fütterung etabliert.

Wie GVO gesetzlich definiert und geregelt sind, ist in jedem Land beziehungsweise Wirtschaftsraum unterschiedlich. In der EU werden Pflanzensorten gemäß der seit mehr als 20 Jahren geltenden Richtlinie 2001/18/EG als GVO klassifiziert, wenn ihr „genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist.“

Als Lebens- oder Futtermittel auf den Markt kommen darf ein GVO erst nach Zulassung durch die EU. Diese setzt eine umfangreiche Sicherheitsbewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) voraus, die zusätzlich zu den auch für Nicht-GVO obligatorischen Prüfungen erfolgt. Die Behörde hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass die GVO-Sorte genauso sicher ist wie eine vergleichbare Sorte konventioneller Züchtung. Dies gilt für potentielle Auswirkungen auf die Umwelt sowie hinsichtlich ihrer Unbedenklichkeit in Sachen Gesundheit von Mensch und Tier. Die EU kann auf Antrag der Saatgutunternehmen auch den Anbau von GVO-Sorten durch die EFSA prüfen lassen und bei positivem Befund genehmigen. Aufgrund einer Ausstiegsklausel, dem sogenannten „Opt-Out“, hat jeder EU-Mitgliedsstaat das Recht, den Anbau innerhalb seines Territoriums – trotz EU-Zulassung – generell zu verbieten. Da 18 Mitgliedsstaaten von diesem Recht bereits Gebrauch machen, umfassen die Zulassungsanträge der Züchtenden meist nicht den Antrag auf Anbau, da selbst bei einer EU-Zulassung nur ein beschränkter Markt für die entsprechenden Pflanzen vorhanden wäre.

Mutagenese-Züchtungen: rechtliche Zwitterstellung

Ausgenommen von den strengen Zulassungs- und Kennzeichnungsbestimmungen der EU sind GVO, die mittels der sogenannten Mutagenese-Züchtung entstehen.

Die Mutagenese-Züchtung wurde in größerem Ausmaß vor allem seit den 1960er Jahren betrieben, unter anderem in Seibersdorf bei Wien, wo die FAO und die internationale Atomenergiebehörde IAEA ein gemeinsames Züchtungsprogramm betreiben. Bei dieser Züchtungsmethode wird das natürliche Auftreten von Mutationen in Samen oder jungen Pflänzchen durch Behandlung mit Chemikalien oder ionisierender („radioaktiver“) Strahlung sprunghaft erhöht. Pflanzen mit zufälligen Mutationen, die nützliche Eigenschaften mit sich bringen, werden aussortiert und weitergezüchtet. Weltweit sind auch mehr als 180 Sojasorten zugelassen, die mittels Mutagenese verbessert wurden.

Mutagenese-Sorten nehmen im aktuellen EU-Gentechnikrecht eine Art Zwitterstellung ein: Einerseits handelt es sich laut der Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG sowie einem klarstellenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH aus dem Jahr 2018 um GVO, also Produkte der Gentechnik. Andererseits sind sie durch die Richtlinie von den strengen Zulassungs- und Kennzeichnungsbestimmungen ausgenommen, die für klassische GVO gelten. Produkte solcher Mutagenese-Züchtung dürfen daher auch mit Bio- oder Ohne-Gentechnik-Siegel verkauft werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden sie in der Regel nicht als GVO bezeichnet.

Genom-editierte Sorten – Gentechnik oder nicht?

Neben der bis hier beschriebenen Gentechnik, nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit rund 20 Jahren neuere Methoden, die sich als Neue Züchtungstechniken oder Genom-Editierung zusammenfassen lassen. Die bekannteste dieser Methoden ist die „Genschere“ CRISPR/Cas. Produkte beziehungsweise Sorten dieser Kategorie unterscheiden sich technisch gesehen erheblich von den zuvor beschriebenen klassischen GVO, wenn sie ohne die dauerhafte Übertragung von Fremdgenen auskommen, was häufig der Fall ist. Eigenschaftsänderungen basieren in diesem Fall allein auf dem gezielten Umschreiben oder Ausschalten (Editieren) einzelner Gene des vorhandenen Erbguts. Ohne Fremdgene lässt sich anhand des Erbguts nicht erkennen, ob eine Veränderung mittels Genom-Editierung willentlich herbeigeführt wurde oder ob diese auf einer zufälligen Mutation im Zuge herkömmlicher Kreuzungszüchtung entstanden ist.

In vielen Ländern werden genom-editierte Sorten ohne Fremdgene wie herkömmliche Kreuzungen oder Mutagenese-Sorten behandelt: Sie müssen nicht als „Gentechnik“ gekennzeichnet werden und keine zusätzliche Risikobewertung (neben den auch für herkömmliche Züchtungen obligatorischen Sortenprüfungen) durchlaufen. In der EU werden Genom-editierte Sorten derzeit allerdings auch ohne eingefügte Fremdgene genau wie klassische GVO behandelt, wobei die EU-Kommission einen aktuell (im Jahr 2022) laufenden Prozess angestoßen hat, der eine Überarbeitung der geltenden Regeln anstrebt. Derzeit sind keine Genom-editierten Lebens- oder Futtermittel auf dem EU-Markt vorhanden.

Genom-editierte Sojabohnen

Im Jahr 2018 wurden in den USA erstmals genom-editierte Sojabohnen geerntet und zu einem Premium-Sojaöl verarbeitet. Die Sorte des jungen Biotechnologieunternehmens Calyxt zeichnet sich durch einen deutlich erhöhten Ölsäuregehalt (80 statt 22 Prozent des Sojaöls) aus. Dadurch entstehen beim Backen und Frittieren weniger gesundheitsschädliche Transfette. Im Gegensatz zu „klassischen“ GVO wurden die veränderten Sorteneigenschaften in diesem Fall ohne dauerhaften Einbau von Fremdgenen erreicht; stattdessen wurden zwei Gene im bestehenden Erbgut der Sojapflanzen durch gezielte Mutationen stillgelegt.

Dies ist der Grund dafür, dass solche Produkte des Genome Editing in den USA und vielen anderen Ländern nicht als gentechnisch verändert angesehen werden. Das aus den genom-editierten Sojabohnen gewonnene Öl ist in den USA als „Non-GMO“ („ohne Gentechnik“) deklariert. In der EU sind derzeit keine genom-editierten Produkte erhältlich. Nach aktueller Rechtslage müsste dieses Öl den Hinweis „aus genetisch veränderten Sojabohnen“ tragen. Allerdings gibt es keine technische Möglichkeit, eine genom-editierte Sorte laboranalytisch nachzuweisen, solange keine Fremdgene transferiert wurden und nicht bekannt ist, nach welcher Änderung im Genom Ausschau gehalten werden müsste.

Häufigste Eigenschaft klassischer GVO-Soja: Herbizidresistenz

Die innerhalb der EU aktuell als Lebens- oder Futtermittel (nicht für den Anbau) zugelassenen GVO-Sorten sind überwiegend durch eine Eigenschaft charakterisiert: Sie wurden gegen eine bestimmte Kategorie von Unkrautvernichtungsmitteln (Totalherbizide) unempfindlich gemacht, zu denen etwa der Wirkstoff Glyphosat gehört. Die Eigenschaft der Herbizidtoleranz haben die meisten entsprechenden Sojasorten vom Gen eines Bakteriums, zum Beispiel von Agrobacterium tumefaciens. Herbizidtolerante Sojasorten ermöglichen eine vereinfachte Form der Unkrautbekämpfung. Werden die Felder mit einem Totalherbizid behandelt, sterben alle Unkrautarten ab, während die Sojapflanzen unbehelligt weiterwachsen.

In Österreich und der gesamten EU werden keine herbizidresistenten Pflanzen angebaut. Das Totalherbizid Glyphosat wird in Österreich ausschließlich vor der Aussaat der Kulturpflanze oder nach der Ernte ausgebracht und nicht während der Vegetationsphase der Kulturpflanze, wie dies in Nord- und Südamerika mit herbizidresistenten Sorten üblich ist. In Österreich können Sojapflanzen daher nicht direkt mit Glyphosat in Kontakt kommen, sie würden kurz danach absterben. Anders ist dies zum Teil in anderen EU-Staaten, wie zum Beispiel Schweden, wo die sogenannte Sikkation mittels Glyphosat erlaubt ist. Dabei wird ein Feld kurz vor der Ernte mit Glyphosat besprüht, sodass alle Pflanzen gleichzeitig austrocknen und bereit für die Ernte werden. Auf diese Weise kann es zu Rückständen im Erntegut kommen. Auf der anderen Seite kann diese Form der Herbizidanwendung dazu beitragen, Verluste bei der Ernte zu minimieren.

Auch österreichische Landwirtinnen und Landwirte müssen Unkraut bekämpfen, während die Sojapflanzen bereits am Feld stehen. Dafür stehen mechanische Werkzeuge wie Hacken zur Verfügung oder aber andere, selektiv wirkende Herbizide. Oft kommt dabei ein Mix aus mehreren Wirkstoffen zum Einsatz, der einerseits auf möglichst alle am Feld wachsenden Wildkrautarten wirkt, aber andererseits die Sojapflanzen nicht schädigt.

Klassische GVO-Soja mit Insektenresistenzen und verbessertem Fettsäuremuster

Insektenresistente Sojapflanzen tragen in ihrem Erbgut per Labor eingefügte Gene des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis (Bt). Die in ihnen verschlüsselte Erbinformation bringt das Bakterium beziehungsweise die Sojapflanze dazu, Eiweißstoffe zu produzieren, die auf wichtige Fraßfeinde der Sojapflanzen giftig wirken. Für andere Tiere und Menschen sind diese sogenannten Bt-Toxine unbedenklich. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um natürlich vorkommende Eiweißstoffe handelt, werden Bt-Toxine schon seit Jahrzehnten als Insektizide (Insektenvertilgungsmittel) auch in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt.

Neben Sorten mit Herbizid- und Insektenresistenzen gibt es auch solche, deren Fettsäurenzusammensetzung mittels klassischer Gentechnik verändert wurde. Ähnlich wie bei der genom-editierten Sorte (siehe oben) geht es darum, die Anteile von Inhaltsstoffen für die menschliche Gesundheit zu optimieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden beispielsweise in das vom ehemaligen Agrarkonzern Monsanto stammende Soja-Event mit der Bezeichnung MON-87769-7 zwei Gene transferiert: eines aus der Kaukasischen Primel Primula juliae und eines aus dem Schimmelpilz Neurospora crassa. Im Zusammenspiel bewirken diese beiden Gene das verbesserte Fettsäuremuster. Das Event ist – unter Kennzeichnungspflicht – für den Import als Lebens- und Futtermittel in der EU zugelassen.

Ökologische Auswirkungen klassischer GVO

Mehr Unkrautvernichtungsmittel

In allen Hauptanbauländern von Soja in Nord- und Südamerika liegt der Anteil von GVO am ausgebrachten Saatgut bei über 90 Prozent. In Argentinien sind es laut der Informationsplattform „Transparenz Gentechnik“ 100 Prozent. Die damit verbundene Nutzung von herbizidresistenten Sorten hat derselben Quelle zufolge zu einem gesteigerten Pro-Hektar-Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln geführt. Demnach zeigen Daten der US-Landwirtschaftsbehörde, dass die Menge der eingesetzten Herbizide im Sojaanbau in den USA nach Einführung herbizidresistenten Saatguts 1996 zunächst von unter 20 Kilogramm pro Hektar auf 15 Kilo zurückging. Danach stieg die Menge bis zum Jahr 2017 dann allerdings auf annähernd 35 Kilogramm an. Dies lässt sich zum einen dadurch erklären, dass die neuen Sorten besser für das sogenannte Direktsaatverfahren geeignet sind, dessen Anwendung sich zusammen mit den neuen Sorten verbreitete.

Bei der Direktsaat wird das Saatgut in den Boden gebracht, ohne den Boden zuvor mechanisch, beispielsweise mit einem Grubber, aufzubrechen und zu lockern. Durch den Verzicht auf solche Bodenbearbeitung sparen Bäuerinnen und Bauern zwar viel Arbeitszeit sowie Kosten für Maschinen und Treibstoff (Energie), außerdem steigt der Humusgehalt im Oberboden und der Schutz des Bodens vor Wind- und Wassererosion verbessert sich, andererseits fällt dadurch aber auch die unkrautbekämpfende Wirkung der Bodenbearbeitung weg und der Unkrautdruck steigt. Ein Mehrverbrauch von Herbiziden ist daher ein häufig beobachteter Nebeneffekt der Einführung der Direktsaat. Zum anderen führt die großflächige und über viele Jahre hinweg wiederholte Anwendung immer desselben Herbizidwirkstoffs nahezu zwangsläufig zu resistenten Unkräutern, die von den Landwirtinnen und Landwirten schließlich mittels gesteigerter Aufwandmengen oder zusätzlicher weiterer Wirkstoffe bekämpft werden.

Klassische Gentechnik insgesamt: weniger Pestizide

Auch eine vom deutschen Entwicklungshilfeministerium und der EU finanzierte Meta-Analyse aus dem Jahr 2014 kommt zu dem Schluss, dass herbizid-resistente Sorten zu einem Mehrverbrauch von Herbiziden geführt haben. Die Analyse spiegelt die Ergebnisse von 147 Originalstudien wider, die die generellen Auswirkungen der Einführung von Gentechnik-Sorten für Soja, Mais und Baumwolle untersucht haben. Beachtlich ist dabei die Schwankungsbreite der Auswirkung von Herbizidresistenzen in den einzelnen ausgewerteten Studien: Sie reichen von einer 20-prozentig verringerten Pestizidmenge bis zu einer 25-prozentigen Steigerung. Statistisch ergibt sich daraus eine Steigerung von 2,4 Prozent. Dieser Mehrverbrauch an Herbiziden (wie Glyphosat) begründet einen der wesentlichen Kritikpunkte an der Gentechnik in der Landwirtschaft.

Wenn man allerdings die zweite wichtige Kategorie an Gentechnik-Sorten, nämlich die insektenresistenten, miteinberechnet, dann ergibt sich eine deutliche Reduktion der eingesetzten Pestizidmenge von 37 Prozent. Zudem führte das Ganze laut Meta-Analyse zu rund 22 Prozent mehr Ertrag und 68 Prozent höheren Gewinnen für die Bäuerinnen und Bauern.

Pestizid-Ausbringung per Flugzeug

Wenn es um einen nachhaltigen Anbau geht, spielt allerdings nicht nur die Menge der eingesetzten Pestizide, sondern auch deren spezifische Eigenschaften sowie die Art und Weise ihres Einsatzes eine zentrale Rolle. Auf den riesigen Äckern Südamerikas ist etwa die Ausbringung mit Flugzeugen statt mit Feldspritzen üblich. Berichte über Pestizidvergiftungen oder gar Neugeborene, die mit Missbildungen zur Welt kommen, werfen Fragen auf, auch wenn diese sich nicht immer leicht überprüfen lassen.

Ernst Langthaler stellt fest: „So eine Sojafarm hat typischerweise 1.000, 10.000 oder mehr Hektar. Da wird das Glyphosat nicht mehr von einem kleinen Spritzgerät, sondern von Flugzeugen großflächig aufgetragen. Hinzu kommt, dass oft noch stärkere Herbizide beigemischt werden, um jene Unkräuter zu bekämpfen, die nach jahrelanger Anwendung Resistenzen gegen Glyphosat entwickelt haben. Und es passiert immer wieder, dass Winde diese Herbizidwolken auf die Nachbargründe verwehen und dort die Pflanzen der Kleinbauern, die eben keine gentechnisch veränderten Sorten anbauen, abtöten, aber auch die Gesundheit der Tiere und Menschen schädigen. In der Nachbarschaft dieser Sojafarmen leiden die Bewohnerinnen und Bewohner vermehrt unter Atemwegs- und Hauterkrankungen und es verbreitet sich die Angst vor gehäuften Missbildungen bei Neugeborenen.“

Mehr zum Thema Glyphosat findest Du hier.

Generell ist davon auszugehen, dass Gesetze zum Schutz von Umwelt und Gesundheit in Südamerika, wie fast überall auf der Welt, weniger streng sind als innerhalb der EU oder Österreichs. „Selbst wenn Sie ein Gesetz haben, braucht es irgendwen, der dessen Einhaltung kontrolliert. Auf den riesigen Ländereien, über die wir da reden, wäre es schwierig, überall regelmäßig Proben zu nehmen“, gibt Agrarökonom Qaim zu bedenken. „Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine gewisse Lobby gibt, die darauf drängt, gar nicht so genau hinzuschauen.“

Die beschriebenen negativen Auswirkungen lassen sich allerdings nicht monokausal auf die Verwendung von Gentechnik an sich zurückführen. So haben Studien belegt, dass zum Beispiel GVO-Mais mit eingebauter Insektenresistenz zu einem deutlichen Rückgang des Insektizideinsatzes in den USA und damit zu einem Umweltvorteil geführt hat. Allerdings wird das „Werkzeug Gentechnik“ im Falle Südamerikas häufig so eingesetzt, dass es nicht-nachhaltige Formen des Ackerbaus begünstigt.

Monokultur Soja

In Nord- und Südamerika werden nicht nur Sojabohnen angebaut, sondern auch andere wichtige Feldkulturen wie Mais, Weizen, Zuckerrohr oder Sonnenblumen. Diese werden in Reinkultur angebaut, so wie global die allermeisten landwirtschaftlichen Feldfrüchte. Das bedeutet, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt nur diese eine Kulturpflanzenart auf dem Feld wächst. Wird darauffolgend eine andere Pflanzenart (in Reinkultur) angebaut, handelt es sich um eine Fruchtfolge. Auf manchen Farmen wird Soja als Teil einer Fruchtfolge angebaut, zum Beispiel abwechselnd mit Weizen oder Mais.

Aber: Der Anbau von Soja hat sich für die amerikanische Landwirtschaft als eine der wirtschaftlich attraktivsten Optionen entwickelt. Wenn sich mit einer bestimmten Kulturart mehr Geld verdienen lässt als mit anderen, dann verstärkt dies den Anreiz, mehr von dieser und weniger von anderen Kulturen anzubauen. Wenn schließlich über etliche Anbausaisonen hinweg stets dieselbe Kultur auf einem Feld ausgesät wird, in diesem Fall also Soja auf Soja auf Soja usw., dann spricht man von einer Monokultur.

Warum Monokulturen Fruchtfolgen verdrängen

Der vergleichsweise Vorteil des Anbaus von Soja ergibt sich unter anderem dadurch, dass die Pflanzen als Leguminosen kaum oder gar nicht mit Stickstoff gedüngt werden müssen. Die Einführung der herbizidresistenten GVO-Sorten hat die Gesamtkosten für die Anbauerinnen und Anbauer zusätzlich gesenkt. Zwar ist das Saatgut etwas teurer und der Mengenaufwand für Herbizide etwas größer, aber da oft ein einziges (Total-)herbizid, wie das zudem vergleichsweise preisgünstige Glyphosat, genügt, sinken die Gesamtkosten dennoch. Negative Auswirkungen bestimmter Anbaupraktiken sind in die Erzeugerkosten allerdings nicht eingepreist.

Matin Qaim erklärt den zugrundeliegenden Effekt so: „Gentechnik-Sorten haben Soja für die Bauern noch lukrativer gemacht. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass es Gentechnik ist. Aber plötzlich hatten sie eine Technologie, die es für andere Kulturarten in der Form erstmal nicht gab. Soja war damit eine Kulturart, wo die Nachfrage sowieso schon stark war und nun eine Technologie dazukam, die den Anbau noch einfacher gemacht hat. Damit wurde die relative Vorzüglichkeit von Soja gegenüber anderem, was dort angebaut werden könnte, noch einmal größer. Und es wuchs der Anreiz, anderes aus der Fruchtfolge rauszuwerfen und viel Soja als Monokultur anzubauen.“

Die Verfügbarkeit von wirtschaftlich attraktiven Kulturen, in diesem Fall GVO-Soja, führt allerdings nicht zwangsläufig zu mehr Monokulturen. So belegen zum Beispiel Daten des US-Landwirtschaftsministeriums, dass die Einführung von GVO-Saatgut im US-amerikanischen Hauptanbaugebiet von Soja und Mais nicht zu einer Zunahme von Monokulturen geführt hat. Zwar nimmt die Vielfalt der Fruchtfolgen in Bundesstaaten wie Iowa, Illinois oder Indiana ab – häufig werden die beiden Kulturen dort im Wechsel angebaut – aber diese Entwicklung begann bereits vor fast 100 Jahren und wurde durch GVO nicht weiter befeuert.

Risiko durch höheren Schädlingsdruck und Resistenzen

Mittelfristig erhöhen Monokulturen den Druck durch Schädlinge und Krankheiten, die sich durch die ständige Verfügbarkeit ihrer Wirtspflanze (Soja) vermehren und in der Regel mit zusätzlichen Gaben von Pflanzenschutzmitteln bekämpft werden. Wenn Unkraut stets mit denselben Wirkstoffen bekämpft wird, erhöht sich zudem das Risiko für die Entstehung herbizidresistenter Unkräuter. Auch diese werden dann oft mit einem Mehr an Pflanzenschutzmitteln bekämpft. Und dadurch, dass Felder in den amerikanischen Anbauländern im Vergleich zu Österreich gigantisch groß sind, ergibt sich zudem eine Art „Soja-Wüste“ mit geringer Artenvielfalt.

In Österreich werden Feldkulturen in der Regel in Fruchtfolgen angebaut und die durchschnittliche Größe eines Feldes ist um ein Vielfaches geringer als etwa in Südamerika.

Gentechnik und Gesundheit

Gentechnik ist ein Werkzeug der Züchtung und je nachdem, welche Eigenschaftskombinationen damit in Pflanzen hineingezüchtet werden und wie diese zum Einsatz kommen, kann es zu unterschiedlichen Auswirkungen kommen.

Im Falle der GVO-Sojabohnen mit verbessertem Fettsäuremuster ist mit einer positiven Auswirkung auf die menschliche Gesundheit zu rechnen, auch wenn sich diese, wie bei vielen Inhaltsstoffen der menschlichen Ernährung, schwer direkt nachweisen lassen. Geht der Anbau von GVO-Soja mit einer nicht-nachhaltigen Anwendung von Pestiziden einher, dann ist mit negativen Gesundheitsfolgen zu rechnen, etwa durch direkten Kontakt mit Pestiziden während der Ausbringung.

Herbizidresistente GVO-Sojabohnen können, im Gegensatz zu ihrem Nicht-GVO-Pendant, direkt mit dem Herbizid besprüht werden, gegen das sie resistent sind. Nicht-GVO-Soja, wie es in Österreich und der EU angebaut wird, kann mit anderen für Soja zugelassenen Pestiziden besprüht werden, die die Pflanze nicht schädigen. Das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) überprüft im Rahmen eines nationalen Stichprobenkontrollplans Lebens- und Futtermittel unter anderem auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, sowohl heimisch produzierte als auch Importware, darunter auch Soja. Dabei gab es zuletzt keine wesentlichen Beanstandungen, weder bezüglich GVO- noch Nicht-GVO-Soja.

Das BAES erklärt beispielhaft: „Bei den Untersuchungen der vergangenen Jahre wurde Glyphosat stets unterhalb des zulässigen Grenzwertes von 20 mg/kg (gilt für Sojabohne) festgestellt. Betreffend Soja aus Übersee wird die Ware nicht anders behandelt als andere Herkünfte. Was in der Praxis festgestellt wird, sind gelegentliche Verstöße gegen die GVO-Kennzeichnungsschwelle von maximal 0,9 Prozent, was aber meist auf Verschleppungen im Produktionsprozess bzw. der Chargenfolge zurückzuführen ist.“

Pflanzenschutzmittel und Gesundheit

Als Kritik wird immer wieder angemerkt, Grenzwerte für Pestizidrückstände seien häufig zu hoch angesetzt, weshalb eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Dazu schreibt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auf ihrer Internetseite: „Pestizidrückstände, die sich aus der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf Kulturpflanzen zur Gewinnung von Lebens- oder Futtermitteln ergeben, können ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen. Darum existiert in der Europäischen Union ein umfassender Rechtsrahmen, der Regeln für die Genehmigung von Wirkstoffen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Pestizidrückstände in Lebensmitteln vorgibt.“ Dabei seien die gesetzlichen Rückstandshöchstgehalte so festgelegt, dass auch „empfindliche Verbraucher“ (etwa Säuglinge) geschützt sind. „Diese gesetzlichen Grenzwerte gelten auch für eingeführte Lebens- und Futtermittel, wobei sie als `Einfuhrtoleranzen´ festgelegt werden, um den Anforderungen des internationalen Handels gerecht zu werden.“ Mehr zum Für und Wider von Pestiziden in unserem Hintergrundbericht.

Generell muss zwischen (potenziellen) Wirkungen von Pestiziden und von Gentechnik als Züchtungswerkzeug unterschieden werden. In der Wissenschaft gibt es einen Konsens darüber, dass mittels Gentechnik gezüchtete Pflanzensorten für sich betrachtet (also ohne spezifische oder hypothetische Auswirkungen einzelner Sorten und Praktiken einzubeziehen) gegenüber konventionellen Züchtungen kein höheres Umwelt- oder Gesundheitsrisiko mit sich bringen. So schreiben etwa drei deutsche Wissenschaftsakademien, darunter die Leopoldina, in einer gemeinsamen Stellungnahme 2019: „Ebenso konnten aber auch nach fast 30 Jahren der weltweiten Anwendung von durch klassische Gentechnik erzeugten transgenen Nutzpflanzen in der Landwirtschaft keine technologieinhärenten Risiken für Mensch, Natur oder Umwelt nachgewiesen werden.“

Gentechnik-freie Produktion in Österreich

In Österreich haben sich ganze Branchen auf eine „gentechnik-freie“ Produktion geeinigt. Auch Bio-Produkte werden entsprechend der „gentechnik-frei“-Kriterien produziert. Ökonomische Gründe und gesundheitliche Bedenken der Konsumentinnen und Konsumenten sind als Begründungen für diese Positionierung der österreichischen Ernährungsbranche angeführt. So verzichtet etwa die Eierbranche auf GVO-Soja, der Sojaanteil in der Futterration für Legehennen besteht ausschließlich aus „Donau-Soja“.

Der Verzicht auf Gentechnik bewirkt so indirekt die Vermeidung langer Transportwege, die Stärkung der regionalen Landwirtschaft und die Etablierung geschlossener Stoffkreisläufe. Auch die Produktion von Kuhmilch und Geflügelfleisch erfolgt in Österreich „Ohne Gentechnik“-zertifiziert. Allerdings beschränkt sich die Fütterung hier nicht explizit auf europäisches Soja und kann durch geringe Anteile GVO-freien Sojas aus Südamerika ergänzt werden.