Leistungssteigerung beginnt bereits am Teller und nicht erst beim Training

Warum ist die Ernährung die Basis für sportlichen Erfolg und ein gutes, leistungsfähiges Leben? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet der Hintergrundbericht „Essen und Sport“.

Veröffentlicht am 15.10.2025

Definition von Sport

Der Begriff Sport beschreibt geplante, strukturierte, wiederholende und zielgerichtete körperliche Aktivitäten. Diese Aktivitäten erfordern intensive körperliche Anstrengung und/oder Konzentration. Sportlerinnen und Sportler verfolgen ein Ziel: Sie messen sich mit anderen oder betreiben Sport, um ihre Leistung zu verbessern oder zu erhalten. Als Sportlerin oder Sportler gilt jemand dann, wenn er oder sie jede Woche fünf oder mehr Stunden Sport bei mindestens mittlerer Intensität betreibt. Das kann zum Beispiel vier- bis fünfmal pro Woche spezifisches Training verschiedenster Sportarten wie etwa Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Skifahren oder Langlaufen sein. Von Leistungssport spricht man, wenn intensives und systematisches Training, die Teilnahme an Wettkämpfen oder maximale Leistungssteigerung als Ziele dazukommen. Während Wettkämpfe auch im Breiten- oder Freizeitsport stattfinden können, wird die Teilnahme daran nicht mit derselben Intensität oder Zielorientierung wie im Leistungssport ausgeübt.

Der Übergang von Bewegung zu sportlicher Betätigung ist nicht klar abgrenzbar – allerdings wirkt sich körperliche Aktivität grundsätzlich positiv auf die Gesundheit aus. Sport wird dabei in die Kategorien Leistungs-, Breiten- oder Freizeitsport sowie Gesundheits- und Rehasport eingeteilt. Breiten- und Freizeitsportlerinnen und -sportler bewegen sich zum Ausgleich, aus Spaß an der Bewegung, zur Erholung oder in sozialen Gefügen. Obwohl auch sie an Wettkämpfen teilnehmen können, stehen diese nicht im Mittelpunkt der sportlichen Betätigung. Der sogenannte Gesundheitssport soll Krankheiten vorbeugen, während Rehasport Menschen nach einer Verletzung oder Erkrankung dabei unterstützt, die Mobilität wiederherzustellen oder Langzeitfolgen zu vermeiden.

Nahrung als Grundlage sportlicher Leistung

Sport macht hungrig: Schließlich braucht der Körper umso mehr Energie und Nährstoffe für die Ausführung einer körperlichen Aktivität, je intensiver diese ist. Die benötigte Energie und die erforderlichen Nährstoffe müssen wir ihm in Form von Lebensmitteln zuführen. Wie viel Energie die verschiedenen Lebensmittel dabei enthalten, hängt ganz davon ab, welche Mengen an Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, Ballaststoffen oder auch Alkohol sie jeweils enthalten. In der „Maschine Körper“ fungieren Kohlenhydrate und Fette als Brennstoffe: Sie liefern die Hauptenergie, die für körperliche Leistung benötigt wird. So werden einfache Kohlenhydrate – z. B. aus Getreideprodukten wie Brot, Gebäck oder Nudeln – nach der Aufnahme in den Einfachzucker Glukose umgewandelt, der den Muskeln schnell als Brennstoff dient. Komplexe Kohlenhydrate – z. B. aus Vollkornprodukten wie Vollkornbrot – stellen uns kontinuierlich Energie zur Verfügung. Fett das wir z. B. über Speiseöl und Nüsse zu uns nehmen, dient vorwiegend als langfristiger Brennstoff. Vor allem der Körper von Säuglingen und Kleinkindern greift für die Energiegewinnung noch größtenteils auf Fett zurück, weil sein Kohlenhydratstoffwechsel noch nicht vollständig ausgereift ist. Eiweiße – unter dem Begriff Proteine in aller Munde – kommen als Baustoffe für körpereigenes Gewebe, etwa Muskelmasse, zum Einsatz. Sie unterstützen den Körper nach Belastungen, wie Sport eine ist, zum Beispiel über Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte als Reparaturstoffe und fördern die Regeneration von Muskelzellen. Hier entscheidet die Proteinqualität, wie effizient sich solches aus der Nahrung in körpereigenes Protein umwandeln lässt. Und last but not least ist die Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen, aber auch von Ballaststoffen wichtig – zum Beispiel durch einen bunten Mix aus Gemüse und Obst wie rote Rüben, Brokkoli, Karotten, Äpfeln und Beeren: sie helfen dem Körper, seine Funktionen gut auszuführen und in weiterer Folge sportliche (Höchst-)Leistungen zu vollbringen.

Wann ist eine spezielle Sporternährung notwendig?

Ab einem Ausmaß von wöchentlich fünf oder mehr Stunden Sport bei mindestens mittlerer Intensität gelten die Empfehlungen der Sporternährung. Wer also zum Beispiel fünfmal pro Woche intensives Training oder regelmäßig lange Trainingstage hat, muss seine Ernährung an den erhöhten Energiebedarf anpassen. Spezielle Sporternährung wird auch dann notwendig, wenn jemand trainiert, um seine maximale Leistungsfähigkeit zu verbessern, oder wenn man an Wettkämpfen teilnimmt. Schließlich müssen dem Körper für eine Leistungssteigerung und den Muskelaufbau ausreichend Energie und Nährstoffe zur Verfügung stehen. Ohne dieses „Mehr“ an Brenn- und Baustoffen aus der Nahrung ist keine Leistungssteigerung möglich. Eine zu geringe Energiezufuhr über längere Zeit kann Muskelmasse reduzieren und das Verletzungsrisiko erhöhen: Ein anhaltender und ausgeprägter Energiemangel schwächt nicht nur die Muskulatur, sondern auch Knochen und Immunsystem und kann bei Kindern und Jugendlichen zudem zu Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen führen.

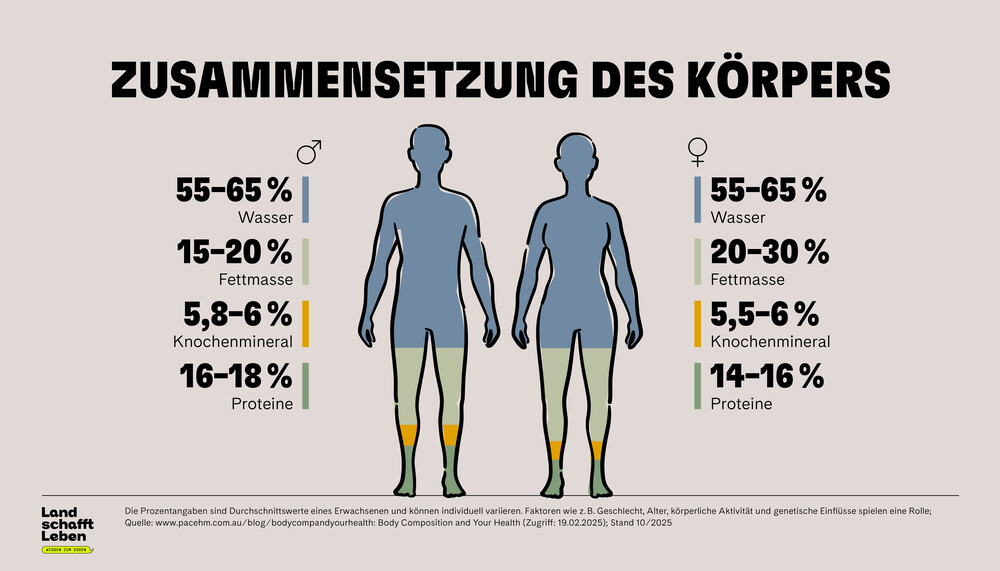

Fett, Muskeln, Knochen und Wasser: Die veränderlichen Hauptbestandteile unseres Körpers

So setzt sich der menschliche Körper zusammen

Wasser, Fett, Muskeln und Knochen sind die Hauptbestandteile unseres Körpers, wobei Wasser mit rund zwei Drittel (meist 55 bis 65 Prozent) den größten Teil ausmacht. Die Fettmasse beträgt bei den meisten Menschen etwa 15 bis 30 Prozent. Der Proteinanteil liegt bei etwa 15 bis 20 Prozent und steckt zum größten Teil in der Muskelmasse. Unser körpereigener Knochenmineralanteil macht circa sechs Prozent aus – hier ist vor allem Kalzium ein wichtiger Bestandteil fester Knochen. Die Prozentangaben der Körperzusammensetzung bieten als Durchschnittswerte Orientierung. Welche Anteile die einzelnen Bestandteile am Körper einer Person haben, hängt jedoch auch von individuellen Faktoren ab. So können Menschen mit der Entscheidung darüber, was und welche Mengen sie essen und wie aktiv sie sind, ihre Körper modellieren – insbesondere in Hinsicht auf die Zusammensetzung aus Muskel- und Fettmasse. Ferner hängt die Körperzusammensetzung von Faktoren wie Geschlecht, Alter, genetische Einflüsse und Lebensstil an.

So haben die Körper von Männern in der Regel einen geringeren Fettanteil als jene von Frauen. Auch Sportlerinnen und Sportler verfügen durch regelmäßiges Training meist über mehr Muskelmasse und gleichzeitig weniger Körperfett. Sehr niedrige Körperfettwerte (von bis zu nur fünf oder sechs Prozent) findet man oft im Ausdauersport, etwa bei manchen Radfahrern, Marathonläufern oder auch im Fußball. Auch bei sportlichen Frauen kann der Körperfettanteil je nach Sportart auf nur etwa zehn Prozent sinken. Sehr niedrige Körperfettanteile können jedoch Körperfunktionen wie etwa die Hormonproduktion beeinträchtigen oder die Knochendichte verringern.

Größe und Gewicht sagen auch bei zwei gleich schweren Personen nur bedingt etwas darüber aus, wie und in welcher Menge Muskel- und Fettmasse im Körper verteilt sind. So können ein Kraftsportler und eine Kraftsportlerin mit hohem Muskelanteil den gleichen BMI haben wie eine Person mit hohem Körperfettanteil, die als übergewichtig oder adipös gilt. Schließlich wiegen Muskeln schwerer als Fett. Was Fett angeht, zwischen Bauchfett (viszerales Fett) und Unterhautfett (subkutanes Fett) unterschieden. Während subkutanes Fett sich zum Beispiel an Bauch, Beinen und Armen direkt unter der Haut befindet, liegt viszerales Fett im Bauchraum um die inneren Organe. Dieses umgibt und polstert die Organe leicht. Es dient außerdem als Energiereserve, ein Übermaß an Bauchfett kann jedoch den Stoffwechsel durcheinanderbringen und das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Entzündungen erhöhen.

Die Rolle der Körperzusammensetzung beim Sport

Je nach Sportart können Menschen von ihrer Körpergröße oder Körperform sowie von ihrer Körperzusammensetzung profitieren – sie können dadurch aber auch im Nachteil sein. Vereinfacht gesagt, kann jemand beim Basketball von einer überdurchschnittlichen Körpergröße profitieren. Beim Kunstturnen wiederum kann jemand mit einer geringeren Körpergröße im Vorteil sein. Für Sportarten, bei denen Kraft und Schnelligkeit gefordert werden, benötigen Athletinnen und Athleten wiederum einen höheren Anteil an Muskelmasse. Diese – beziehungsweise zu viel davon – wäre allerdings zum Beispiel beim Sprinten ein Nachteil: Hier haben leichtgewichtige Menschen tendenziell „die Nase vorn“. Sprinter profitieren außerdem von der Beschaffenheit ihrer Skelettmuskulatur: Ihre Muskelfasern reagieren schnell, während die Muskelfasern von Menschen in Ausdauersportarten an eher langsamere, dauerhafte Belastungen angepasst sind. Wie die Muskelfasern eines Menschen beschaffen sind, hängt neben dem Training jedoch stark von genetischen Faktoren ab.

Messung der Körperzusammensetzung

Die eigene Körperzusammensetzung zu kennen kann sinnvoll sein, wenn Athletinnen und Athleten mithilfe ihrer Ernährung ihre sportliche Leistung optimieren möchten. Bei der Umsetzung ihrer Ziele empfiehlt sich die Begleitung durch Fachpersonen, etwa Ärztinnen oder Ärzte sowie Diätologinnen und Diätologen mit Zusatzqualifikationen in Sporternährung oder Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern. Zur Messung der Körperzusammensetzung stehen verschiedene Techniken zur Verfügung: Die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) misst Fettmasse, fettfreie Masse und Knochenmasse. Die bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) misst den Körperwiderstand gegen elektrischen Strom, was Schätzungen zu Fett und fettfreier Masse zulässt. Bei der Hautfaltenmessung schließt man über die Dicke von Hautfalten auf den Körperfettanteil.