Der Energiebedarf von Sportlerinnen und Sportlern

Empfehlungen für die Zufuhr von Brenn- und Baustoffen

50 bis 55 Prozent unserer Gesamtenergie sollen wir laut der Deutschen und der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (DGE und ÖGE) täglich über Kohlenhydrate aufnehmen. Für Baustoffe liegt die Tagesempfehlung, abhängig von Alter und Bedarf, bei zehn bis 15 Prozent der Gesamtenergiezufuhr. 0,8 bis ein Gramm Protein sollen es bei Erwachsenen pro Kilogramm Körpergewicht allgemein sein. Bei den Fettmengen wird ein Anteil von 30 bis 35 Prozent an der täglichen Gesamtenergiezufuhr empfohlen. Optimal ist, bei jeder Hauptmahlzeit eine Proteinkomponente, Kohlenhydrate und Fette sowie Gemüse am Teller zu haben.

Die Empfehlungen für Sportlerinnen und Sportler unterscheiden sich etwas von den allgemeinen Empfehlungen. Sporttreibenden werden – je nach Belastung und Trainingsdauer – täglich zwischen sechs und zwölf Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Auch bei den Bau- und Reparaturstoffen dürfen Sportlerinnen und Sportler öfter oder mehr zugreifen: Empfohlen werden täglich etwa 1,2 bis zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Der Geschmacksträger Fett rückt beim Sport als „Leistungsträger“ etwas in den Hintergrund: In der Sporternährung sollte dieser Brennstoff nur 20 bis 30 Prozent der Gesamtenergieaufnahme pro Tag ausmachen – also täglich etwa ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht.

Auf Basis der Empfehlungen sollten Sportlerinnen und Sportler darauf achten, ihre Energieaufnahme an die individuelle Aktivität anzupassen: So maximieren sie nicht nur ihre sportliche Leistungsfähigkeit, sondern unterstützen außerdem ihre Gesundheit. Ist die Energieverfügbarkeit zu niedrig, können Muskelverlust, ein erhöhtes Verletzungsrisiko, aber auch Menstruationsstörungen die Folge sein. Aber auch eine zu hohe Energiezufuhr über einen längeren Zeitraum ist weder für die körperliche Gesundheit noch für die sportliche Leistung förderlich. Wie für die Allgemeinheit gilt auch für Sportlerinnen und Sportler: Die Ernährung sollte zunächst vor allem ausgewogen und reich an Nährstoffen sein und kann anschließend an individuelle Ziele, Bedürfnisse und Voraussetzungen angepasst werden. Unterstützung dabei, wie so ein individueller Ernährungsplan aussehen kann, bieten gut ausgebildete Fachkräfte. Das können zum Beispiel Diätologinnen und Diätologen mit einem Schwerpunkt in Sporternährung, oder auch Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler, deren Fokus auf Sport liegt, sein. Evidenzbasiertes Wissen zu Essen und Sport finden Interessierte außerdem bei der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung. Ferner bieten die Positionspapiere der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Einblick in die Empfehlungen der Sporternährung.

Brennstoffe in Lebensmitteln als Energiequellen

Einfache Kohlenhydrate liefern schnell Energie: Nicht zufällig greifen Sportlerinnen und Sportler kurz vor, während und kurz nach dem Sport zu Fruchtsaft, Obst oder hellem Gebäck wie Weißbrot. Diese Lieferanten einfacher Kohlenhydrate bieten schnell verfügbare Energie und sind außerdem gut verträglich. Im Unterschied zu den komplexen Kohlenhydraten enthalten einfache Kohlenhydrate jedoch kaum Vitamine und Mineralstoffe oder Ballaststoffe. Während Regenerationsphasen sollten daher komplexe Kohlenhydrate aus Lebensmitteln wie Vollkornbrot und Hülsenfrüchten Bestandteil der Basisernährung sein.

Nahrungsfette liefern mehr als doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate oder Proteine. Auf diese Energie greift der Körper zu, wenn die Glykogenspeicher erschöpft sind. Fette sind als Brennstoffe vor allem für den Ausdauersport relevant. Im Kraftsport werden sie für den Muskelaufbau benötigt, außerdem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Hormonproduktion. Besonders auf die ungesättigten Fettsäuren können wir nicht verzichten: Sie werden vom Körper nicht selbst hergestellt, wir benötigen sie aber für die Funktion von Blutgefäßen, Nerven und Gehirn. Gute Quellen für ungesättigte Fettsäuren sind z. B. Nüsse, Samen, pflanzliche Öle wie Raps- oder Leinöl oder die Lachsforelle.

Mehr dazu liest du im Kapitel „Die optimale Ernährung für Sportlerinnen und Sportler“

Kalorien und Energiegehalt von Brenn- und Baustoffen

Unter Kilokalorie (kcal) versteht man die Menge an Energie, die benötigt wird, um einen Liter Wasser von 14,5 Grad Celsius auf 15,5 Grad Celsius – also um ein Grad Celsius – zu erwärmen. Wer von Kalorien in Zusammenhang mit Lebensmitteln spricht, meint damit eigentlich immer Kilokalorien (Kilo = tausend): Eine Kilokalorie entspricht 1.000 Kalorien. Mit Kilokalorien wird der Energiegehalt oder Brennwert von Lebensmitteln angegeben. Je mehr Kalorien ein Lebensmittel hat, umso mehr Energie und damit Brenn- und Baustoffe für den Körper stellt es uns – zum Beispiel für Sport – zur Verfügung.

Kohlenhydrate und Proteine liefern jeweils etwa vier Kilokalorien je Gramm, Fette etwa neun Kilokalorien je Gramm. Unsere wichtigsten Energie- und Brennstofflieferanten sind Kohlenhydrate und Fette. Proteine nutzen wir unter anderem als Bau- und Reparaturstoffe. Ballaststoffe liefern mit circa zwei Kilokalorien je Gramm vergleichsweise wenig Energie. Sie spielen dennoch eine wichtige Rolle in unserer Basisernährung: Ballaststoffe unterstützen unter anderem die Verdauung.

Die Energiedichte von Lebensmitteln

Unter Energiedichte versteht man die enthaltene Energie oder die Kilokalorien in einer definierten Menge eines Lebensmittels. Die Energiedichte wird in der Regel als kcal/g, also Kilokalorien pro Gramm des Lebensmittels, angegeben. Doch nicht alle Brenn- und Baustoffe enthalten die gleiche Menge Energie: Weil sich die Energiedichten von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen unterscheiden, variiert auch der Kaloriengehalt der verschiedenen Lebensmittel. So haben Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Wasser und Ballaststoffen üblicherweise eine niedrige Energiedichte. Solche Lebensmittel sind etwa Gemüse wie die Gurke, Obst und Suppen, aber auch Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Eine hohe Energiedichte findet man in fettreichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Ölen, fettreichem Käse wie Parmesan oder Wurstwaren wie Salami, aber auch in solchen mit niedrigem Flüssigkeitsgehalt und Alkohol – auch wenn sich dieser natürlich nicht als Energiequelle eignet, schon gar nicht für den Sport. Das gilt auch für gesättigte Fettsäuren, die in Maßen empfohlen werden: Weniger als zehn Prozent der zugeführten Energie sollten aus gesättigten Fettsäuren stammen, wie sie etwa vor allem in Süßigkeiten wie Schokolade, Chips, Fast Food und in vielen stark verarbeiteten Produkten enthalten sind, aber auch in tierischen Fetten, zum Beispiel in Wurst, vorkommen.

Alkohol entsteht, wenn Kohlenhydrate gären – obwohl er eine hohe Energiedichte aufweist, ist Alkohol jedoch alles andere als geeignet, die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Im Unterschied zu Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten liefert Alkohol dem Körper keine Vitamine, Mineralstoffe oder Aminosäuren. Statt den Muskelaufbau zu fördern, hemmt er diesen und kann in hohen Mengen dehydrieren: Trinkt man Alkohol, scheidet der Körper mehr Flüssigkeit und Mineralstoffe aus. Gleichzeitig bremst er die Fettverbrennung und kann die Leber belasten. Ist diese beeinträchtigt, verlangsamt das die Regeneration. Außerdem werden Koordination und Reaktionsfähigkeit verschlechtert, was wiederum das Verletzungsrisiko erhöht. Insgesamt sinken Kraft und sportliche Leistungsfähigkeit durch den Konsum von Alkohol. Nicht nur deshalb gilt aktuell „keine Menge Alkohol ist harmlos“ als Empfehlung für alle, und damit auch für Sportlerinnen und Sportler.

Körperliche Aktivität: Was ist der PAL-Wert?

Der Physical Activity Level (PAL)-Wert ist ein Maß zur Einschätzung der körperlichen Aktivität. Er gibt an, wie viel mehr Energie bei Aktivität im Verhältnis zum Energieverbrauch im Ruhezustand verbraucht wird. So hat etwa eine liegende Person einen PAL-Wert von 1,2 bis 1,3. Der Wert steigt bei Bewegung – etwa, wenn Schülerinnen und Schüler hauptsächlich sitzen, aber auch gelegentlich stehen oder gehen: Ihr PAL-Wert reicht von 1,6 bis 1,7. Und dann gibt es noch Personen, die körperlich sehr aktiv sind – egal ob im Beruf oder in der Freizeit, wie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler: Ihr PAL-Wert kann bei 2,0 bis 2,4 liegen.

Grund- und Leistungsumsatz: Energiebedarf in Ruhe und Bewegung

Der Grundumsatz ist jene Menge Kalorien, die der menschliche Körper im Ruhezustand pro Tag verbraucht, um lebenswichtige Funktionen wie die Atmung, den Herzschlag und die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Für dieses grundsätzliche „Funktionieren“ verbraucht der Körper im Durchschnitt circa eine Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Bei Männern ist der Grundumsatz durch ihren im Vergleich mit Frauen üblicherweise höheren Muskelanteil meist um zehn Prozent höher als bei Frauen. Auch bei Sportlerinnen und Sportlern sorgt der höhere Muskelanteil für einen erhöhten Grundumsatz. Wechseln wir vom Ruhezustand in die Bewegung, kommt zum Grundumsatz der Leistungsumsatz dazu: So bezeichnet man den zusätzlichen Kalorienverbrauch durch körperliche Aktivität. Der Leistungsumsatz unterscheidet sich dabei je nachdem wie intensiv, lange und wie man sich bewegt. Wie hoch der Leistungsumsatz eines Menschen ist, lässt sich über den PAL-Wert schätzen. Addiert ergibt sich aus Grundumsatz und Leistungsumsatz die Menge an Energie, die ein Mensch an einem Tag verbraucht: Diese Menge an Kilokalorien wird insgesamt „verbrannt“ und sollte dem Körper wieder zugeführt werden. Der Gesamtenergieumsatz oder -verbrauch variiert natürlich pro Tag, je nachdem, ob man mehr oder weniger trainiert. Wie viel Energie du in Form von Essen und Trinken über den Tag verteilt zu dir nehmen solltest, hängt aber nicht nur davon ab, wie viel du dich bewegst. Es spielen noch viele weitere Faktoren eine Rolle. Solche Faktoren können etwa das Alter oder Geschlecht sein, aber auch deine individuelle Körperzusammensetzung, zum Beispiel wie viel Muskelmasse du hast – mehr Muskeln verbrauchen mehr Energie. Selbst Faktoren wie Schlaf und Stress wirken sich auf den Energiebedarf aus. Wichtiger, als Kalorien zu zählen ist also, dich möglichst ausgewogen zu ernähren und ausreichend mit hochwertigen Nährstoffen zu versorgen.

Wie für die Allgemeinheit gilt auch für Sportlerinnen und Sportler: Die Ernährung sollte zunächst vor allem ausgewogen und reich an Nährstoffen sein und kann anschließend an individuelle Ziele, Bedürfnisse und Voraussetzungen angepasst werden. Unterstützung dabei, wie so ein individueller Ernährungsplan aussehen kann, bieten gut ausgebildete Fachkräfte. Das können zum Beispiel Diätologinnen und Diätologen mit einem Schwerpunkt in Sporternährung, oder auch Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler, deren Fokus auf Sport liegt, sein. Evidenzbasiertes Wissen zu Essen und Sport finden Interessierte außerdem bei der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung.

Wie kann Sporternährung das Verletzungsrisiko reduzieren?

Was Sportlerinnen und Sportler essen, hat unmittelbaren Einfluss auf ihr Risiko für sportbedingte Verletzungen: Ein Energiemangel kann die Konzentrations- und Regenerationsfähigkeit einschränken und dadurch das Verletzungsrisiko erhöhen – etwa, weil die Muskelfunktion und Koordination leidet und es leichter zu Zerrungen oder Verstauchungen kommt. Fehlt zudem eine ausreichende Regeneration, zieht sich die Müdigkeit oft bis in das nächste Training. Wird dem Körper über längere Zeit weniger Energie zugeführt, als er verbraucht, spricht man von einem relativen Energiemangel. In diesem Zustand steigt nicht nur das Risiko für Verletzungen, sondern auch der Abbau von Muskelmasse. Gleichzeitig können wichtige Körperfunktionen wie Immunabwehr und Menstruationszyklus sowie die Knochengesundheit beeinträchtigt werden. Eine ausgewogene, energiereiche Ernährung stellt sicher, dass der Körper ausreichend mit Brenn- und Baustoffen versorgt wird. Das beugt Verletzungen vor und optimiert die Erholung des Körpers nach Belastungen. Im Rahmen einer ausgewogenen, energiereiche Ernährung sollten sportliche Menschen außerdem auf ihre Versorgung mit Kalzium und Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien achten. Diese Nährstoffe helfen den Muskeln bei der Regeneration, fördern die Knochengesundheit und hemmen Entzündungen.

Kinder und Jugendliche: Wachstum braucht Nahrung

Schon vor der Pubertät braucht der kindliche Körper in Wachstumsphasen besonders viel Energie und Nährstoffe – denn er entwickelt sich ständig weiter. Fehlen ausreichend Energie und Proteine, kann es zu Folgen wie Wachstumsverzögerung und Stillstand der Pubertätsentwicklung kommen.

Der Energiebedarf von Kindern und Jugendlichen kann abhängig von Alter, Geschlecht, Größe, Wachstum und Aktivitätslevel sehr unterschiedlich sein. Allgemeine Empfehlungen sind schwierig. Grundsätzlich liegt der Energiebedarf von Kindern von neun bis 13 Jahren bei etwa 1.400 bis 3.000 Kilokalorien pro Tag, je nachdem, wie körperlich aktiv sie sind. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren können einen Energiebedarf von rund 1.700 Kilokalorien (sitzende Jugendliche) bis 3.800 Kilokalorien pro Tag (sehr aktive Jugendliche) haben. Sportlerinnen und Sportler sind auch hier wieder „eine Klasse für sich“: Während intensiver Trainingszeiten brauchen sportliche Kinder und Jugendliche täglich zusätzlich rund 400 bis 700 Kilokalorien mehr. Findet die Pubertät verzögert statt, verlangsamt sich das Größenwachstum– so wurde etwa festgestellt, dass das Pubertätswachstum bei Sportgymnastinnen drei Jahre später einsetzt.

Während des Wachstumsschubs ist außerdem der Proteinbedarf Jugendlicher recht hoch, denn diese Baustoffe sind für optimales Wachstum und Entwicklung unverzichtbar. Durch ihren Gehalt an hochwertigen Proteinen und Kalzium leisten etwa Milchprodukte einen Beitrag zur Muskelentwicklung und zum Aufbau der Knochenmasse im Jugendalter. Allgemein wird Jugendlichen, die regelmäßig Sport machen, eine Proteinaufnahme von 1,2 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Ein sportlicher Bub, der 60 Kilogramm wiegt, benötigt also bis zu 120 Gramm Protein pro Tag. Aufgeteilt auf vier Mahlzeiten mit je 20 bis 40 Gramm Proteinen kann das morgens ein kleiner Becher Topfen mit Walnüssen sein und zu Mittag Hühnerbrust mit Kartoffeln und Gemüse. Abends würden zwei Scheiben Vollkornbrot mit Hüttenkäse die Proteinportion abdecken und zum Abschluss ein Glas Buttermilch mit etwas Marmelade. Gleichmäßig über den Tag verteilt aufgenommen, kann das Nahrungsprotein am besten in Muskelprotein umgewandelt werden und auch die Muskelreparatur wird gefördert. Damit die Energiereserven von Kindern stabil bleiben, ist eine regelmäßige Kohlenhydratzufuhr wichtig. Da die Muskelmasse und damit die Glykogenspeicher von Heranwachsenden kleiner sind als jene von Erwachsenen, können die Vorräte schneller erschöpft sein. Sportliche Jugendliche sollten während längerer Trainingseinheiten 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen. Fett darf und soll ebenfalls auf den Teller: Die Empfehlungen für die Fettaufnahme von Jugendlichen liegen bei 30 bis 35 Prozent ihrer Gesamtenergiezufuhr. Wichtig ist dabei, auf eine ausgewogene Zufuhr an hochwertigen Fetten und unentbehrlichen Fettsäuren zu achten. Um Knochenbrüchen vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit zu erhalten, ist außerdem eine ausreichende Zufuhr von Eisen, Kalzium und Vitamin D essenziell – in Zusammenhang mit einem gesunden Wachstum spielen Vitamine und Mineralstoffe ebenso eine Rolle, wie Brenn- und Baustoffe.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – sie benötigen nicht nur andere Energiemengen, ihr Bedarf setzt sich außerdem unterschiedlich zusammen, da durch das Wachstum sowohl der Energie- als auch der Nährstoffbedarf besonders hoch ist. Während des Wachstumsschubes werden wichtige Grundlagen für das Längen- und Gewichtswachstum, den Aufbau der Muskulatur, aber auch für die spätere körperliche und damit sportliche Leistungsfähigkeit gelegt. Knochen wachsen nun in die Länge und die Organe vergrößern sich.

Bei Buben findet der Wachstumsschub im Alter von zwölf bis 16 Jahren statt und erreicht etwa zwischen 13 und 14 Jahren seinen Höhepunkt. Mädchen, die sich zwischen 9,5 und 13,5 Jahren im Wachstumsschub befinden, erreichen dessen Höhepunkt zwischen elf und 12,5 Jahren. Zwischen Normal-, Früh- und Spätentwicklerinnen und -entwicklern kann der Zeitpunkt um bis zu fünf Jahre schwanken.

Parallel zum Wachstumsschub findet die Pubertät statt. Diese spielt sich etwa im Alter zwischen elf und 15 Jahren ab. Diese Phase bedingt ebenso einen erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf. Bei Jugendlichen, die Leistungssport betreiben, ist es wichtig, dass die Trainingsbelastung dem Entwicklungsstand und der Leistungsfähigkeit angepasst ist. Aufgrund des Wachstums muss ausreichend Zeit für die Regeneration eingeplant werden. Während Muskeln, Sehnen und Bänder in dieser Zeit sehr elastisch sind, macht die niedrigere Knochenstabilität diese anfälliger für Verletzungen. Überlastungsschäden sind in dieser Zeit, in der ein beschleunigtes, aber unregelmäßiges Wachstum stattfindet, häufig – etwa 30 Prozent der Nachwuchsleistungssportlerinnen und -sportler sind davon betroffen.

Geschlechtsspezifische Unterschiede und der Versorgungsbedarf

Mädchen und Frauen haben eine andere Körperzusammensetzung als Buben und Männer und unterscheiden sich von ihnen außerdem in hormonellen Faktoren. Bis zur Pubertät kann ihre Kraft vergleichbar trainiert werden. Der Muskelaufbau wird aber auch durch Wachstum, Hormone und Ernährung beeinflusst. Besonders bei Buben lässt das Testosteron in der Pubertät die Muskelmasse vermehrt wachsen. Bei Mädchen fördert das Östrogen in dieser Zeit vermehrt die Beweglichkeit. Durch den Menstruationszyklus kommt es bei Mädchen außerdem zu Schwankungen der Hormone Östrogen und Progesteron, was sich auf den Stoffwechsel auswirkt. So schwanken der Energie- und Nährstoffbedarf sowie der Bedarf an Flüssigkeit von Frauen je nachdem, in welcher Phase ihres Zyklus sie sich gerade befinden. Sportlerinnen leiden außerdem häufig an Vitamin- und Mineralstoffmängeln, insbesondere bei Eisen, Vitamin D und Kalzium. Kurzum: Frauen haben einen anderen Bedarf als Männer, wenn es um die optimale Versorgung mit Energie und Nährstoffen geht.

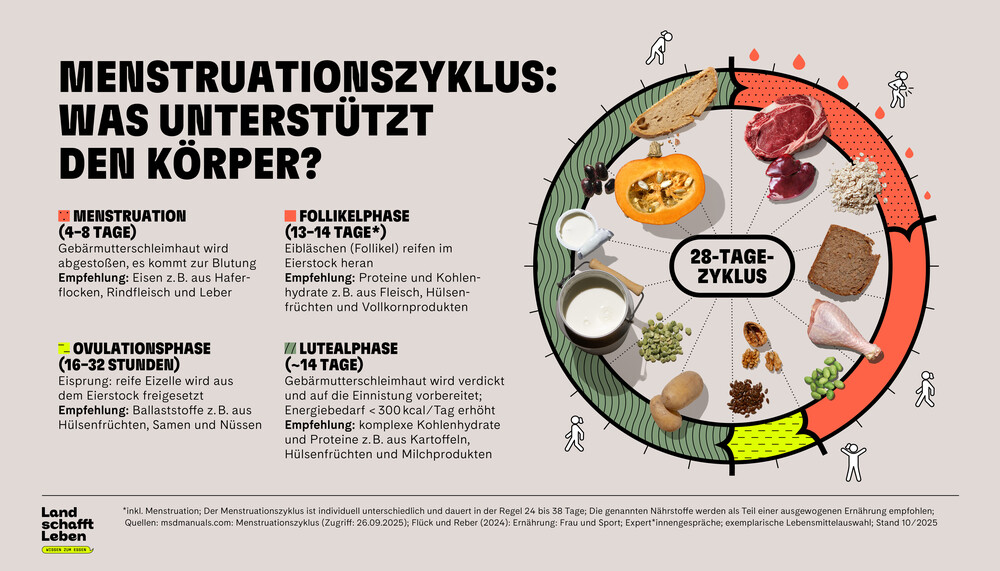

Sport, Menstruationszyklus und Ernährung: Worauf müssen Sportlerinnen achten?

Dass Frauenkörper sich von Männerkörpern unterscheiden, zeigt sich nicht erst beim Muskelwachstum: Hier haben Männer einen Vorteil. Frauen regenerieren dafür besser. Sie weisen unter anderem andere Verletzungsmuster auf als Männer und gelten darüber hinaus als schmerztoleranter. Im Rahmen des Menstruationszyklus treten Schmerzen zum Beispiel vor der Periode als Bauch- oder Kopfschmerzen auf, gefolgt von Rückenschmerzen und Krämpfen während der Blutung. Für Mädchen und Frauen, die regelmäßig Sport treiben, macht es also Sinn, den Trainingsplan hinsichtlich Intensität, Dauer, Anzahl der Wiederholungen und Distanz an die verschiedenen Phasen des Zyklus anzupassen.

„Der Zyklus muss keine Einschränkung und die Periode kein Leistungsstopp sein: Es gibt genügend Athletinnen, die während ihrer Regelblutung oder in der Phase zuvor olympische Medaillen gewonnen haben. Der weibliche Körper hat in jeder Phase Potenzial zur Höchstleistung, wenn man sich gut mit dem eigenen Körper befasst und ihn lesen lernt.”

Vor allem jungen Mädchen kann es helfen, sich den Menstruationszyklus wie Jahreszeiten vorzustellen: Er beginnt mit der Blutung, die den Winter darstellt, gefolgt von der Follikelphase im Frühling, auf die mit dem Eisprung im Sommer der Höhepunkt folgt. Im Herbst fallen die Hormone wieder ab und der Kreislauf schließt sich, bevor er mit dem Winter erneut beginnt. In der Zeit nach dem Eisprung bis zur Menstruation steigt der Energiebedarf von Frauen um bis zu 300 Kilokalorien pro Tag – Sportlerinnen sollten besonders darauf achten, ein Energiedefizit zu vermeiden. Viele Frauen und Mädchen verspüren nun vermehrt Appetit, zudem kann die um 0,3 bis 0,7 Grad erhöhte Körpertemperatur in dieser Zeit zu einem stärkeren Durstgefühl führen. Hier gilt es, auf Körpersignale wie Appetit und Durst zu achten und bei Hunger, anstelle von Schokolade, generell etwas mehr komplexe Kohlenhydrate zum Beispiel in Form von Vollkornprodukten oder Hülsenfrüchten zu sich zu nehmen. Auf das Nüchterntraining sollte man in dieser Zeit verzichten. Leicht verträgliche Kost – gekocht, gedünstet oder eingeweicht – eignet sich nun besser als etwa rohes Gemüse und Obst, das länger verdaut werden muss. Vor allem das Frühstück sollten Frauen nicht auslassen: Besonders junge Sportlerinnen können, wenn ihren Körpern langfristig zu wenig Energie zur Verfügung steht, Knochenmasse abbauen und riskieren außerdem den Verlust von Muskelmasse. Athletinnen in Sportarten, bei denen aus ästhetischen Gründen ein geringer Fettanteil verlangt wird oder dieser – wie beim Bergradfahren oder bei Kampfsportarten – Leistungsvorteile bringt, sind besonders häufig von einem Energiedefizit betroffen. Schon in der Phase vor, aber auch während der Menstruation können bestimmte Vitamine und Mineralstoffe dabei helfen, typische Beschwerden zu lindern. Vor allem Magnesium (enthalten etwa in Kernen und Samen wie Kürbis- und Leinsamen, in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Mineralwasser) kann dabei helfen, Krämpfe und Bauchschmerzen zu lindern.

Frauen, die in dieser Phase zu weichem Stuhl neigen, sollten jedoch vorsichtig mit hoch dosierten Magnesium-Supplementen sein. Auch Omega-3-Fettsäuren, wie sie etwa in pflanzlichen Ölen wie Leinöl vorkommen, können entzündungshemmend wirken und Schmerzen mildern. Weitere in dieser Zeit hilfreiche Vitamine und Mineralstoffe sind die Vitamine B6, B9, Vitamin D und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Zink, Kalzium und Eisen – der Bedarf an Letzterem ist während der Menstruation erhöht, da Frauen Eisen über das Blut verlieren. Besonders Sportlerinnen sollten also vor und während der Periode auf eine ausreichende Zufuhr eisenreicher Lebensmittel wie Haferflocken, Hülsenfrüchte, Rindfleisch oder einmal im Monat geringe Mengen Leber achten (Leber weist hohe Vitamin- und Mineralstoffgehalte auf, bringt dadurch aber auch das Risiko einer Überversorgung mit zum Beispiel A mit sich). Während der Menstruation fällt körperliche Anstrengung aufgrund typischer Beschwerden wie Krämpfen oder Müdigkeit häufig schwerer, und es kann sinnvoll sein, die Trainingsintensität zu reduzieren. In der Zyklusphase rund um den Eisprung verspüren viele Frauen wieder ein Leistungshoch. Einige Forschende berichten, dass die maximale Kraft in der späten Follikelphase, also kurz vor dem Eisprung, am höchsten ist. In dieser Zeit sorgt wohl der Anstieg des Hormons Östrogen für eine verbesserte Muskelfunktion und Regeneration, was kurzfristig die Leistungsfähigkeit steigern kann. Gleichzeitig beeinflusst derselbe Hormonanstieg die Struktur von Bändern und Sehnen, die dadurch elastischer, aber weniger stabil werden können. Diese Kombination aus mehr Kraft und höherer Gewebeelastizität kann das Verletzungsrisiko – insbesondere für Bandverletzungen – leicht erhöhen. Am besten passt man das Training in dieser Phase an das persönliche Empfinden an und intensiviert es bei Bedarf. In der Zeit danach wird die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut und der Bedarf an Proteinen steigt. Milchprodukte und Eier, Fleisch und Hülsenfrüchte wie Sojabohnen eignen sich hier als Proteinquellen. Wenn hormonelle Verhütungsmethoden eingesetzt werden, bleiben diese sogenannten Jahreszeiten im Zyklus aus. Hormonelle Schwankungen sind dann, genauso wie die Leistungshochs um den Eisprung, weniger stark ausgeprägt. Da der Menstruationszyklus individuell ist und keine standardisierte Vorlage für zyklusbasiertes Training existiert, kann ein Zyklusprotokoll helfen, Muster zu erkennen und das Training entsprechend zu gestalten. Dazu beobachtet man den Zyklus über mindestens drei Monate hinweg, um individuelle Schwankungen und Bedürfnisse besser zu verstehen. Dokumentieren lassen sich unter anderem Schlafqualität, Appetit, Hautzustand, Körpertemperatur und Konzentrationsfähigkeit, aber auch persönliche Empfindungen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der eigenen Leistungsfähigkeit. Auf Basis dieser Informationen lässt sich das Training gezielt anpassen – beispielsweise durch Abwandlungen in der Intensität, Dauer oder Wiederholungszahl.

Der Menstruationszyklus ist ein durch Hormone gesteuerter Kreislauf, der bei Frauen mit der Pubertät beginnt und in den Wechseljahren endet. Ein Zyklus dauert in der Regel 24 bis 38 Tage und setzt sich aus den Phasen vor, während und nach dem Eisprung zusammen. Mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung beginnt die Follikelphase: Während die oberen Schichten der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen werden, wachsen in drei bis 30 bläschenförmigen Hülsen (Follikel) in den Eierstöcken Eizellen heran. Die Follikelphase dauert etwa 13 bis 14 Tage und endet mit einem starken Anstieg des follikelstimulierenden Hormonspiegels. In der Ovulationsphase, die gewöhnlich etwa 16 bis 32 Stunden dauert, wird eine Eizelle freigesetzt (Eisprung beziehungsweise Ovulation). Diese kann innerhalb von zwölf Stunden nach dem Eisprung befruchtet werden. Manche Frauen spüren zur Zeit des Eisprungs einen Schmerz im Unterbauch – üblicherweise auf der Seite jenes Eierstocks, der die Eizelle freigesetzt hat. Direkt nach dem Eisprung beginnt die Lutealphase: Findet keine Befruchtung statt, dauert diese Phase etwa 14 Tage. Nun erhöhen sich der Progesteron- und Östrogenspiegel. Der aufgerissene Follikel, aus dem die Eizelle freigesetzt wurde, schließt sich wieder. Die Schleimhaut in Gebärmutter und Gebärmutterhals verdickt sich, die Milchdrüsen weiten sich, können anschwellen und berührungsempfindlich werden. Zum Ende der Lutealphase sinken der Östrogen- und Progesteronspiegel und ein neuer Zyklus beginnt mit der nächsten Menstruation.

Dass es im Leistungssport zu Zyklusstörungen kommt, ist nicht unüblich: Sie treten in Sportarten, in denen das Körpergewicht eine große Rolle spielt – wie Langstreckenlaufen, Langlauf, Kunstturnen, rhythmische Sportgymnastik, Ballett, Eiskunstlaufen oder Judo – besonders häufig auf. Der Grund dafür ist die niedrige Energieverfügbarkeit. Sie entsteht, wenn der Energieverbrauch durch Sport, Training und Körperfunktionen größer ist als die aufgenommene Kalorienmenge. Es kommt zu einem Rückgang der sportlichen Leistung und einem erhöhten Verletzungsrisiko. Ist das Energiedefizit schwerwiegend genug, kann eine Erkrankung auftreten, die unter anderem die Menstruationsfunktion verändert. Während kurzzeitiges Aussetzen der Menstruation im Leistungssport, zum Beispiel in der Phase vor dem Wettkampf, vorkommen kann und meist kein Grund zur Besorgnis ist, kann ein langfristiges Training im Energiedefizit zu den gesundheitlichen Problemen führen. Ein Ausbleiben der Regelblutung dreimal in Folge kann also als Warnsignal des Körpers verstanden werden. Ob die Energieverfügbarkeit die Ursache dafür ist, kann mit medizinischer Hilfe berechnet und abgeklärt werden.