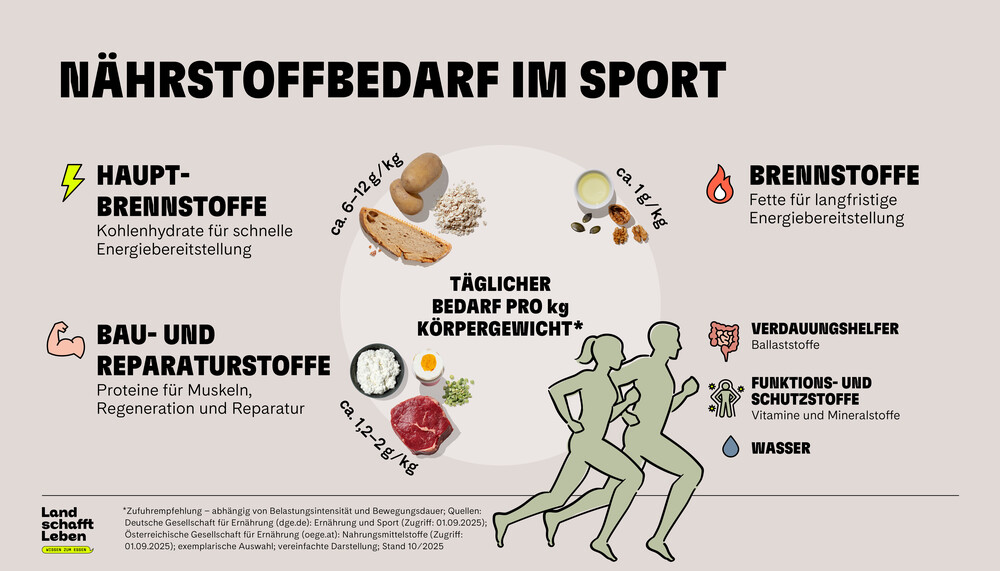

Der Nährstoffbedarf des Körpers

Brenn- und Baustoffe und in welchen Lebensmitteln sie vorkommen

Brenn- und Baustoffe sind jene Nährstoffe, aus denen der Körper Energie bezieht. Er benötigt sie in vergleichsweise großen Mengen, um seine Funktionen aufrechterhalten zu können. Zu den Brennstoffen zählen Kohlenhydrate und Fette, als Baustoffe dienen Proteine (sie erfüllen im Körper außerdem die Funktion von Reparaturstoffen. Welche Mengen an Brenn- und Baustoffen in einem Lebensmittel stecken, verrät die Nährwerttabelle auf Verpackungen: Herstellerinnen und Hersteller müssen hier zum Beispiel angeben, wie viel Energie 100 Gramm des Lebensmittels in Kilojoule beziehungsweise Kilokalorien haben. In der Nährwerttabelle werden verpflichtend Fett und davon gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate und davon Zucker, Eiweiß und Salz in Gramm aufgelistet.

Jedes naturbelassene Lebensmittel enthält ein Gemisch verschiedener Nährstoffe. So lassen sich Lebensmittel hinsichtlich ihres dominanten Nährstoffgehalts oder nach ihrer ernährungsphysiologischen Hauptfunktion einordnen. Eine Zuordnung nach den Brenn- und Baustoffen könnte zum Beispiel so aussehen:

Lebensmittel mit hohem Hauptbrennstoffanteil (Kohlenhydrate):

- Getreide und Getreideprodukte: z. B. Weizen, Roggen, Dinkel, Einkorn, Mehl, Brot, Gebäck, Haferflocken

- Hülsenfrüchte wie Tellerlinsen, Käferbohnen, Sojabohnen, Erbsen

- Kartoffeln

- Obst wie Äpfel, Birnen, Marillen, Trauben, Heidelbeeren, Kirschen

- Süßungsmittel wie Honig und Rübenzucker

- Auch stärkehaltiges Gemüse wie Kürbis, Rote Rübe, Pastinaken oder Karotten liefert Kohlenhydrate, allerdings in geringeren Mengen

Lebensmittel mit hohem Brennstoffanteil (Fette):

- Pflanzliche Fette und Öle: z. B. Kürbiskernöl, Rapsöl, Walnussöl, Leinöl

- Samen und Nüsse: z. B. Walnüsse, Haselnüsse, Kürbiskerne, Leinsamen

- Fettreicher Fisch: Saibling, Wels, Karpfen

- Fettreiche Milchprodukte wie Schlagobers, Bergkäse, Emmentaler

- Tierische Fette: z. B. Butter, Schmalz, Speck

Lebensmittel mit hohem Baustoffanteil (Proteine):

- Ei

- Fleisch: z. B. Rindfleisch, Wildfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Putenfleisch

- Milch und Milchprodukte: z. B. Joghurt, Topfen, Bergkäse, Emmentaler, Hüttenkäse

- Hülsenfrüchte: z. B. Tellerlinsen, Käferbohnen, Sojabohnen, Erbsen

- Fisch mit höherem Proteingehalt: z. B. Zander, Forelle

Darüber hinaus enthalten Lebensmittel Nahrungsbestandteile, die der Körper nicht vollständig verdaut – sogenannte Ballaststoffe. Diese Nahrungsfasern sind ein wertvoller Bestandteil der Basisernährung und spielen insbesondere in der Regenerationsphase eine wichtige Rolle. Sie fördern eine gesunde Verdauung, unterstützen den Aufbau eines stabilen Darmmikrobioms und tragen zur Sättigung bei. Allgemein wird eine ballaststoffreiche Ernährung empfohlen, Sportlerinnen und Sportler sollten sich jedoch kurz vor Wettkämpfen ballaststoffarm ernähren, da die Verdauung von Ballaststoffen ihre Leistungsfähigkeit mindern kann. Gute Ballaststoffquellen im Alltag sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Leinsamen sowie Obst und Gemüse wie Äpfel, Karotten oder Brokkoli.

Vitamine und Mineralstoffe in Lebensmitteln sind für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ebenso wichtig wie Brenn- und Baustoffe, werden aber in kleineren Mengen benötigt.

Mehr dazu liest du im Kapitel „Die optimale Ernährung für Sportlerinnen und Sportler“

Kohlenhydrate als Hauptbrennstoffe in der Sporternährung

Kohlenhydrate sind die bevorzugten Hauptbrennstoffe in der Sporternährung: Sie liefern schnell Energie und ermöglichen etwa die Leistungsfähigkeit der Muskeln bei sportlichen Aktivitäten. Für die Arbeit des Gehirns und des Zentralnervensystems sind Kohlenhydrate ebenso eine wichtige Energiequelle – sie tragen außerdem zur Sättigung bei und beeinflussen den Blutzuckerhaushalt. Kohlenhydrate werden in einfache und komplexe Kohlenhydrate unterteilt. Einfache Kohlenhydrate sind vor allem Fruchtzucker (Fructose) und Traubenzucker (Glukose), also Einfach- und Zweifachzucker. Sie kommen in Haushaltszucker, Honig, Weißbrot, Keksen und vielen anderen Lebensmitteln vor und liefern schnell verfügbare Energie. Kurz vor und nach körperlichen Belastungen sollte die Ernährung eher aus einfachen Kohlenhydraten, zum Beispiel in Form einer Semmel oder eines Fruchtriegels, bestehen. In der Alltagsernährung und Regenerationszeit sollten Sportlerinnen und Sportler darauf achten, komplexe Kohlenhydrate in die Ernährung einzubauen. Sie enthalten mehrere Zuckerbausteine und oft auch Ballaststoffe. Komplexe Kohlenhydrate stecken vor allem in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und ballaststoffreichem Gemüse sowie Obst – wie zum Beispiel Erbsen und Grünkohl oder Heidelbeeren und Birnen – und geben Energie über einen längeren Zeitraum ab. Sie sättigen auch länger als einfache Kohlenhydrate. Schlussendlich werden sie alle im Körper in den Zuckerbaustein Glukose umgewandelt, der als Brennstoff für die Muskelarbeit dient. Kohlenhydrate können jedoch nur begrenzt im Körper gespeichert werden. Wird ihr Vorrat beim Sport aufgebraucht, lassen Leistung, Geschicklichkeit und Konzentration nach – dann wird es zunehmend anstrengend, Erschöpfung tritt ein und das Verletzungsrisiko steigt.

Der Körper kann Kohlenhydrate über einen begrenzten Zeitraum hinweg in der Leber und in den Muskeln speichern – und zwar in Form von Glykogen. In der Leber sorgt Glykogen dafür, dass der Blutzuckerspiegel aufrecht bleibt. In den Muskelzellen dient Glykogen als Energiereserve. Wenn man Sport betreiben möchte, sollten die Glykogenspeicher vor dem Training gefüllt sein und danach wieder aufgefüllt werden: Die Leistung kann nur dann verbessert werden, wenn genug Energie vorhanden ist. Startet man mit unzureichend gefüllten Glykogenspeichern in den Sport, lassen Leistungsfähigkeit, Konzentration, Kraft und Ausdauer nach. Auch die optimale Regeneration hängt direkt von der Glykogenverfügbarkeit ab. Wie schnell die Glykogenspeicher sich letztendlich entleeren, hängt von der individuellen Belastungsdauer und -intensität ab, aber auch davon, wie aufgefüllt und wie trainiert die Glykogenspeicher sind. Schließlich bietet die größere Muskelmasse trainierter Personen meist mehr Platz für Glykogen und kann dieses besser speichern, während die Glykogenspeicher untrainierter Menschen (noch) kleiner sind.

Fette als Brennstoffe in der Sporternährung

Auch Fette liefern Energie. Sie sind als Brennstoffe besonders für die Energieversorgung im Ausdauersport wichtig. Indem der Körper den Brennstoff Fett „verbrennt“ wird Energie für Bewegung und verschiedene andere Funktionen frei. Während Bewegung mit lang anhaltender niedriger bis mittlerer Intensität – etwa Wandern – helfen zum Beispiel die Brennstoffe aus Nüssen oder Samen mit, dass Muskeln leichter auf die Energie zugreifen können. Fettsäuren sind im Blut, in den Muskeln und im Fettgewebe gespeichert. Außerdem sind Fette für den Aufbau bestimmter Teile unserer Zellen unverzichtbar. Fette spielen eine wichtige Rolle bei der Hormonproduktion und können außerdem den Muskelaufbau unterstützen – sie sind außerdem Träger von Geschmacksstoffen und dienen als Kälte- und Organschutz. Und schließlich begünstigen Fette die Aufnahme von Nährstoffen wie den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K. Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A, findet sich etwa in Karotten, Vitamin D zum Beispiel in Fisch, Vitamin E steckt unter anderem in Nüssen und Samen und Vitamin K in grünem Gemüse. Fette verlangsamen allerdings die Verdauung, was vor dem Training belastend sein kann. Wie auch bei den Kohlenhydraten unterscheidet man bei Fetten unterschiedliche Arten. Gesundheitsfördernde, ungesättigte Fettsäuren sind unverzichtbarer Bestandteil der Ernährung. Unter ihnen sind vor allem die Omega-3-Fettsäuren wichtig für eine normale Gehirnfunktion. Studien weisen darauf hin, dass ungesättigte Fettsäuren die Konzentrationsfähigkeit aufrechterhalten und unterstützen können. Man findet sie in Nüssen und Samen wie Walnüssen oder Leinsamen, oder auch in Fisch wie Forelle und Saibling.

Fleisch, etwa vom Rind oder Huhn, ist in Maßen genossen ebenso eine hervorragende Fettquelle für Sportlerinnen und Sportler, anders als verarbeitetes Fleisch wie Wurst, Leberkäse und industriell verarbeitete Fleisch- und Wurstersatzprodukte, die oft eher ungünstige Fette und viel Salz enthalten. Als ungünstig für die Gesundheit gelten gesättigte Fettsäuren, wie sie etwa in Wurstwaren, Chips oder Donuts vorkommen. Sie sollten, genauso wie sogenannte Transfettsäuren, möglichst wenig im Speiseplan vorkommen. Transfettsäuren sind zum Beispiel in frittierten Lebensmitteln wie Pommes frites oder Chicken-Nuggets enthalten. Im Sport – und nicht nur dort – sollte man also auf die Fettqualität von Lebensmitteln achten und besonders unmittelbar vor einer sportlichen Einheit eher fettreduziert essen.

Proteine als Bau- und Reparaturstoffe in der Sporternährung

Proteine, auch als Eiweiße bekannt, sind für den Muskelaufbau unverzichtbar. Sie versorgen den Körper mit Aminosäuren und Stickstoff für die Bildung von unter anderem Zellen, Gewebe, Enzymen, Hormonen und Antikörpern – außerdem liefern sie etwas Energie. Als Baustoffe für die verschiedenen Körperbausteine ermöglichen Proteine den Aufbau, den Erhalt und die Reparatur von Muskeln, aber auch von Gewebe wie Sehnen und Knochen. Athletinnen und Athleten sollten proteinreiche Lebensmittel am besten über den Tag verteilt essen. Schließlich bildet der Körper Muskeln und verschiedene andere Gewebe, indem er Proteinbausteine (Aminosäuren) aus Lebensmitteln in körpereigene Proteine, z. B. Muskelmasse, umwandelt. Eine wichtige Rolle spielen dabei die verschiedenen Aminosäuren, die als Grundbausteine der Proteine über die Nahrung aufgenommen werden. Sportlerinnen und Sportler profitieren dabei vor allem von der unentbehrlichen („lebensnotwendigen“) Aminosäure Leucin: Sie unterstützt die Neubildung von Muskelgewebe, hemmt den Muskelabbau, liefert Energie und fördert Heilungsprozesse. Man findet sie zum Beispiel in Rind, Huhn, Eiern, Walnüssen oder Haferflocken. Doch was macht eine Aminosäure „unentbehrlich“? Als unentbehrlich wird eine Aminosäure dann bezeichnet, wenn der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Unentbehrliche Aminosäuren müssen über Lebensmittel aufgenommen werden und sind für die Gesundheit unentbehrlich. Neben Leucin gibt es noch acht weitere unentbehrliche Aminosäuren. Ein abwechslungsreicher Speiseplan hilft dabei, möglichst viele dieser „Reparaturstoffe“ in die Ernährung einfließen zu lassen, denn Proteine sind in fast allen Lebensmitteln enthalten: Sie stecken in tierischen Produkten (wie Milch und Milchprodukte, Fleisch, Fisch oder Eier), aber auch pflanzliche Lebensmittel sind gute Proteinquellen (wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen oder Getreideprodukte).

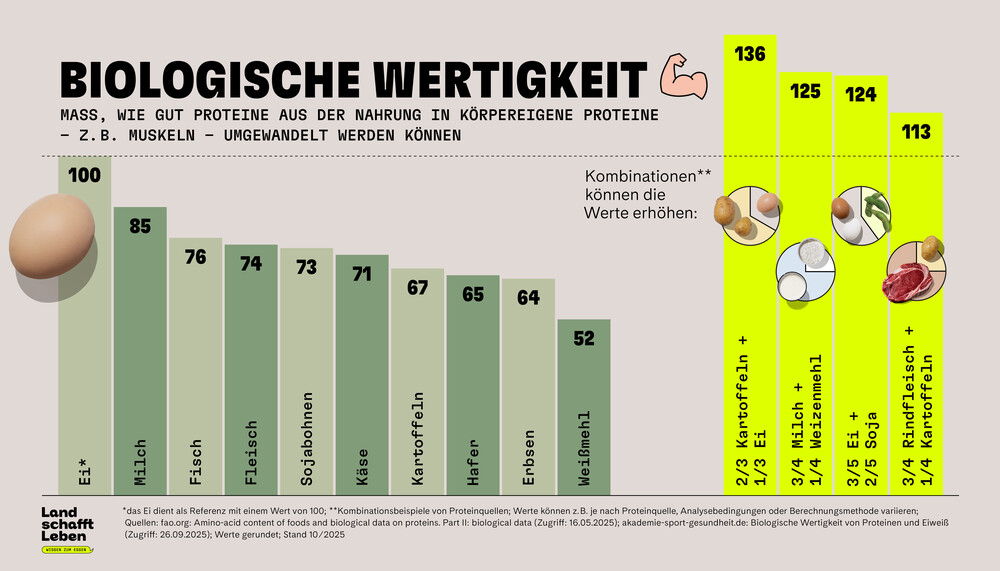

Die biologische Wertigkeit und die Proteinqualität verschiedener Lebensmittel

Nicht alle Nahrungsproteine eignen sich gleich gut zum Aufbau von körpereigenem Protein und damit als Bau- und Reparaturstoffe für menschliches Gewebe. Wie gut das Protein aus Lebensmitteln zur Bildung von körpereigenen Proteinen – zum Beispiel in Muskelmasse – genutzt werden kann, gibt die biologische Wertigkeit (BW) an. Als Referenz für die Bewertung dient dabei das Hühnerei: Seine BW wurde als 100 festgelegt. Bei einem Lebensmittel, dessen Protein schlechter verwertet wird als das aus dem Ei, sinkt die BW auf einen Wert unter 100. Es gilt: Je ähnlicher die Zusammensetzung eines Nahrungsproteins dem körpereigenen Protein ist, desto besser kann es verwertet werden. Besonders gut lassen sich Proteine aus tierischen Lebensmitteln wie etwa Milchprodukten, Eiern und Fleisch verwerten. Eine Kombination aus einer Vielfalt verschiedener Proteinquellen (wie einem Frühstück mit Eierspeise und Joghurt als erste Proteinmahlzeit des Tages) macht die Baustoffe für den Körper besonders gut nutzbar. Kombinationen aus Lebensmitteln erhöhen die BW und können den Gesamtwert einer Mahlzeit sogar über 100 steigern: Das kann z. B. eine Speise aus Kartoffeln (65 %) mit Ei (35 %) sein à BW 137, eine Mahlzeit aus Rindfleisch (77 %) und Kartoffeln (23 %) à BW 113 oder man probiert ein Rezept mit Ei (60 %) und Soja (40 %) à BW 122. Viele typisch österreichische Gerichte enthalten mehrere Proteinquellen, wie z. B.: Kartoffelgröstl mit Ei, Salzkartoffeln mit Ei und Spinat oder auch Rindsgulasch mit Kartoffeln. Hier bietet sich eine vielfältige Variation der verschiedenen, proteinhaltigen Lebensmittel unterschiedlichen Ursprungs an. Sie müssen nicht zwingend gemeinsam verzehrt werden: Der Körper kann die verschiedenen Proteinquellen auch dann in Kombination nutzen, wenn sie über den Tag verteilt aufgenommen werden – wie zum Beispiel ein Spiegelei zum Frühstück und ein Gericht mit Soja zum Mittagessen.

Doch was bestimmt die Proteinqualität eines Lebensmittels und damit seinen Wert für die Ernährung? Hier kommt es auf die Menge und das Verhältnis seiner Aminosäuren an. Aber auch die Verdaulichkeit des Lebensmittels und der darin enthaltenen Proteine spielt eine Rolle. Eine gute Qualität hat ein Nahrungsprotein dann, wenn in ihm genug von allen unentbehrlichen Aminosäuren enthalten ist. Fehlt eine davon (oder ist von ihr nur wenig enthalten), spricht man von einer limitierenden Aminosäure. Diese Aminosäure begrenzt den Aufbau von körpereigenen Proteinen: Wenn sie aufgebraucht ist, wird die Proteinverwertung aus dem Lebensmittel gestoppt, auch wenn noch genügend andere Aminosäuren vorhanden sind. Im Getreide limitiert zum Beispiel Lysin die BW des Proteins. In Hülsenfrüchten ist die Aminosäure Methionin dafür verantwortlich und in Mais das Tryptophan. Dennoch sollte man Lebensmittel wie diese nicht vom Speiseplan streichen – im Gegenteil: Geschickt kombiniert können sich die Proteinbausteine der jeweiligen Proteine ergänzen.

Die Proteinqualität von Lebensmitteln lässt sich etwa auch durch Fermentation steigern. Außerdem kann man mit Sprossen und Keimen die Aufnahme verschiedener Proteinbausteine unterstützen. Der Schlüssel zu einer optimalen Proteinversorgung ist also eine Kombination verschiedener Lebensmittel, wobei diese nicht gemeinsam gegessen werden müssen, sondern auch über den Tag verteilt in den Speiseplan eingebaut werden können: Hier ist tierisches Protein für den menschlichen Körper besonders gut verwertbar und pflanzliche Proteinquellen können einen hochwertigen Beitrag leisten – wie etwa in einem Gröstl aus Kartoffeln und Eiern.

Neben der biologischen Wertigkeit existieren weitere Methoden und Modelle, die zur Einschätzung der Proteinqualität dienen – etwa der Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS), der von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) als neuer Standard empfohlen wird und die Verdaulichkeit der Aminosäuren im Dünndarm berücksichtigt.

„Je vielfältiger die Proteinquellen sind und je mehr Lebensmittelkombinationen genutzt werden, desto besser: So bekommt der Körper, was er braucht und die einzelne Proteinquelle wird etwas weniger relevant.”

Fisch liefern hochwertiges, leicht verwertbares Protein (Eiweiß) und spielen damit eine zentrale Rolle für Leistungsfähigkeit, Regeneration und Wachstum.

- Inhaltsstoffe: Kinder und Jugendliche benötigen für ihr Wachstum verstärkt Baustoffe. Treiben sie zusätzlich Sport, liefert Fleisch hochwertige Proteine sowie gut verfügbares Eisen, das für die Blutbildung und den Sauerstofftransport wichtig ist. Milch und Milchprodukte tragen durch ihren Kalziumgehalt zu einer normalen Knochenentwicklung und Muskelkontraktion bei. Joghurt enthält zudem Milchsäurebakterien, die sich positiv auf das Darmmikrobiom auswirken können.

- Verdauung: Hülsenfrüchte, wie Sojabohnen, eignen sich wegen der hohen Ballaststoffe vor sportlicher Aktivität nur bedingt als Proteinquelle, da die in ihnen enthaltenen Ballaststoffe die Verdauung belasten können. Um den Verdauungstrakt während des Sports nicht zu beeinträchtigen, sind tierische Proteinquellen ideal – besonders im Wettkampf, wo bestenfalls bereits ab dem Vortag kaum Ballaststoffe gegessen werden sollten. In der Regenerationsphase hingegen eigenen sich auch Hülsenfrüchte, am besten in Kombination mit tierischen Lebensmitteln. Auch pflanzliche Kombinationen sind hier wertvoll, wie Soja und Kartoffeln.

- Proteinanteil: Insbesondere Fleisch und Fisch haben bei geringer Portionsgröße einen vergleichbar hohen Proteinanteil. Was bedeutet, dass schon in kleinen Portionen viel Eiweiß steckt.

Eiweißbooster: Tierische und pflanzliche Proteine kombiniert

Tierische Lebensmittel kombiniert mit pflanzlichen Eiweißquellen ergänzen sich gut und

lieferndem Körper besonders hochwertiges, leicht verwertbares Protein. Kartoffelgröstl mit Ei, Palatschinken mit Weizenmehl, Milch und Ei oder Rindsgulasch mit Kartoffeln sind Kombinationen, die die biologische Wertigkeit der einzelnen Proteinquellen erhöhen.

Fazit: Tierische Lebensmittel wie Milch, Eier und Fleisch sind das ganze Jahr über in Österreich verfügbar. Das macht sie nicht nur einfach zugänglich, sie werden unter Einhaltung hoher Standards – etwa in Bezug auf Tierwohl, Umwelt und Hygiene – hergestellt. Eine vielfältige Ernährung mit einer Kombination von tierischen und pflanzlichen Proteinquellen ist eine einfache und effiziente Möglichkeit, dem Körper im Wachstum und Leistungssport ausreichend Brenn- und Baustoffe zuzuführen.

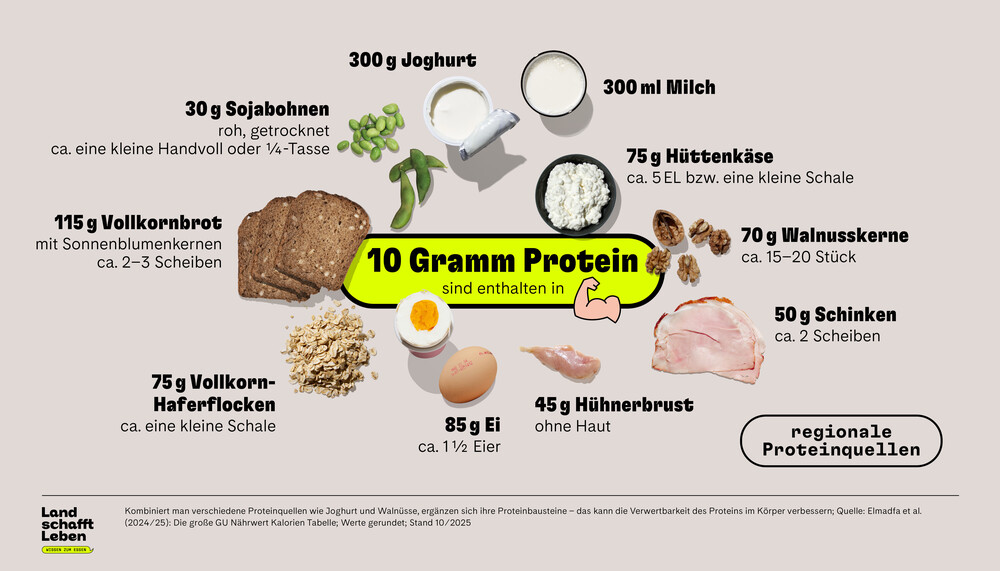

Der Proteinbedarf des Körpers

Proteine sind der Baustoff für den Muskelaufbau. Um die Muskeln maximal an das Training anzupassen, aber auch für die Regeneration, das Immunsystem, Enzymfunktionen und viele weitere Prozesse, wird die Aufnahme von täglich 1,2 bis zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Diese Menge sollte man nicht auf einmal, sondern auf drei bis fünf Mahlzeiten alle drei bis fünf Stunden über den Tag verteilt aufnehmen. 20 bis 40 Gramm Protein pro Mahlzeit, zum Beispiel zwei Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse und zwei Eier, wären ideal. Damit lässt sich ein deutlich besserer Effekt erzielen, als wenn die Tagesempfehlung an Proteinen auf einmal aufgenommen wird.

Täglich mehr als zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen ist nicht sinnvoll, auch wenn es keine eindeutigen wissenschaftlichen Nachweise dafür gibt, dass die Aufnahme von zu viel Protein gesundheitliche Nachteile mit sich bringt. Die maximal empfohlene Menge entspricht bereits mehr als dem Doppelten der allgemeinen Zufuhrempfehlung von 0,8 bis ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Alles, was darüber hinausgeht, fördert den Muskelaufbau nicht zusätzlich, kann aber vor allem bei einer bereits eingeschränkten Nierenfunktion die Nieren belasten. Wirklich sinnvoll kann eine höhere Proteinzufuhr lediglich über kurze Zeiträume in speziellen Trainingssituationen sein. Dann sollte man allerdings darauf achten, genug zu trinken, denn der Proteinabbau produziert Harnstoff, der über den Urin ausgeschieden werden muss. Auch ältere Menschen oder Personen in einer besonderen Lebensphase, wie Frauen in der Menopause, können davon profitieren, etwas mehr von diesem Baustoff zu sich zu nehmen, um den Aufbau von körpereigenen Proteinen sicherzustellen.

Den Körper sofort nach Trainingsende mit großen Mengen Protein zu „überfluten“, ist ebenso nicht notwendig. Nach dem Training kann Nahrungsprotein zwar besonders gut in Muskelprotein umgewandelt werden, allerdings hält dieser Zustand für mindestens 24 Stunden an: Nun findet die Muskelproteinsynthese statt und der Bau- und Reparaturstoff wird eingearbeitet. Stark verarbeitete, proteinangereicherte Produkte, wie Proteindrinks und -riegel braucht es dafür nicht, da sie schlicht und einfach keine Vorteile gegenüber herkömmlichen Lebensmitteln bieten. Mit Protein hochangereicherte Produkte können sogar dazu führen, dass man zu viel Protein zu sich nimmt, das vom Körper abgebaut werden muss. Verdrängen diese Produkte andere Lebensmittel – wenn man etwa Proteindrinks statt Vollkornbrot und Nüssen zu sich nimmt – kann es zu einem Mangel an wertvollen Nährstoffen und Ballaststoffen kommen. Auch das Darmmikrobiom profitiert weniger von stark verarbeiteten Lebensmitteln als etwa von ballaststoffreicher Nahrung. Letztere kann teilweise von Bakterien im Darm verwertet werden, wodurch eine normale Verdauung unterstützt werden kann. Sinnvoll sind verzehrfertige Snacks und Drinks lediglich, wenn man lange unterwegs ist und etwa kein Milchprodukt zu sich nehmen kann. Ferner können (selbst gemachte) Eiweißshakes im Alter, vor allem bei Frauen in der Menopause, eine ausreichende Proteinversorgung unterstützen.

Immer her mit dem Baustoff Protein! Erst dann kann die Muskelproteinsynthese stattfinden: So nennt man den Prozess, durch den der Körper Muskelproteine aus Nahrungsproteinen aufbaut. Ursprünglich wurde vermutet, dass die Muskelproteinsynthese in einem kleinen Zeitfenster von wenigen Stunden nach der Nahrungsaufnahme stattfindet. Inzwischen geht man davon aus, dass die Muskelproteinsynthese mindestens 24 Stunden andauert. Um diesen Prozess durchführen zu können, muss sich der Körper im anabolen Zustand befinden. Das bedeutet, dass ihm mehr Aminosäuren zugeführt werden als er, etwa während einer Belastung wie Sport, abbaut. Aber nicht nur die Menge ist entscheidend, auch auf die Verteilung der Proteinzufuhr über den Tag kommt es an. Hier „serviert“ man dem Körper idealerweise alle drei bis vier Stunden Aminosäuren – zum Beispiel in Form von etwa fünf proteinreichen Mahlzeiten pro Tag.

Die Rolle von Vitaminen und Mineralstoffen in der Sporternährung

Vitamine und Mineralstoffe erfüllen die Aufgaben von Funktions- und Schutzstoffen: Sie regulieren den Stoffwechsel und unterstützen unter anderem das Immunsystem. Vitamine und Mineralstoffe sind vor allem in buntem Gemüse und Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, aber auch in Fleisch und Fisch enthalten. Kalzium und Vitamin D etwa sind wichtig für die Knochengesundheit, wobei Kalzium außerdem zur Regulation der Muskelkontraktion benötigt wird. Hier zeigen verschiedene Studien einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und einem funktionierenden Muskelstoffwechsel. Eisen ist ebenso für eine gute Muskelfunktion unverzichtbar. Der Bedarf an diesem Mineralstoff kann sich durch Bewegung sowie durch schnelles Wachstum von Kindern und Jugendlichen, aber vor allem auch bei Frauen, die (Ausdauer-)Sport betreiben, erhöhen. Letztere sind häufig von einem Eisenmangel betroffen. Generell verlieren Sportlerinnen und Sportler durch Schweiß, Urin und manchmal auch Mikroverletzungen der Magen- und Darmschleimhaut mehr Eisen als Menschen, die keinen Sport betreiben. Und schließlich kann der erhöhte Sauerstoffverbrauch von Personen im Training oder solchen, die bestimmte Lebensmittel(-gruppen) kaum oder gar nicht zu sich nehmen, zu einem erhöhten Bedarf an Antioxidantien führen. Diese benötigt der Körper im Zusammenhang mit einem funktionierenden Zellschutz.

Zu einem Mangel an diesen Stoffen kann es auch kommen, wenn Sportlerinnen und Sportler insgesamt zu wenig Energie zuführen oder bestimmte Lebensmittelgruppen (wie beispielsweise Milch- oder Vollkornprodukte) aus ihrer Ernährung streichen. Eine besondere Rolle spielen hier Kalzium, Vitamin D, Eisen und einige Antioxidantien. Welche Lebensmittel sollte man also auf den Speiseplan setzen, um seinen Körper mit diesen Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen?

- Für die Kalziumversorgung stehen Milch und Milchprodukte an erster Stelle. Wer auf diese Lebensmittelgruppe verzichtet, kann seinen Kalziumbedarf über Gemüsearten wie Brokkoli, Grünkohl, Rucola oder Spinat decken. Kalzium steckt zudem in einigen Nüssen wie Haselnüssen – nicht zu unterschätzen für die Kalziumversorgung ist außerdem Mineralwasser.

- Das fettlösliche Vitamin D bildet der Körper vor allem durch Sonnenlichteinwirkung auf die Haut selbst und im Sommer meist ausreichend. (Nicht nur) im Winter können Lebensmittel wie Eier, Lachs, Hering oder Makrele einen Beitrag zur Vitamin-D-Versorgung leisten.

- Gute pflanzliche Eisenlieferanten sind zum Beispiel (Vollkorn-) Getreideprodukte wie Haferflocken und Vollkornbrot oder Sonnenblumenkerne und Eierschwammerl. Aber auch grünes Blattgemüse wie Spinat und Feldsalat, Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen sowie rotes Fleisch sind gute Eisenquellen. Generell kann der Körper Eisen aus tierischen Lebensmitteln besser verwerten. Pflanzliches Eisen kann mit anderen Stoffen aus der Nahrung reagieren – zum Beispiel mit solchen in Kaffee, schwarzem Tee, Rotwein, Hülsenfrüchten oder dem Kalzium aus Milchprodukten –, die die Eisenaufnahme hemmen. Bei pflanzlichen Lebensmitteln kann die Kombination von eisenreichen wie Linsen mit Vitamin-C-reichen Lebensmitteln wie rotem Paprika die Eisenaufnahme erhöhen. Für Menschen, die keinen Sport betreiben, liegt die Empfehlung bei elf Milligramm (Männer) und 14 bis 16 Milligramm (Frauen) täglich. Sportlerinnen und Sportlern wird etwas mehr Eisen empfohlen, aber auch junge Frauen und Frauen im Allgemeinen haben generell einen höheren Eisenbedarf. Am besten rund um die Menstruation können einmal im Monat kleine Mengen Leber gegessen werden, um den Eisenverlust über das Blut auszugleichen.

- Antioxidantien aus der Nahrung sind vor allem Vitamine und Mineralstoffe, oder auch sekundäre Pflanzenstoffe. Diese finden sich zum Beispiel in Gemüse und Obst, Vollkornprodukten und Nüssen. Hier spielen Vitamin C, Vitamin E und Selen eine wichtige Rolle. Vitamin C steckt etwa in rotem Paprika, schwarzen Johannisbeeren, Spinat und Roten Rüben. Vitamin E ist unter anderem in Nüssen und Samen wie Walnüssen, aber auch in fettreichem Seefisch vorhanden. Selen liefern uns Gemüsearten wie Kohl und Zwiebel sowie Fleisch und Eier. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Beta-Carotin aus Karotten oder Anthocyane aus Rotkohl gehören ebenfalls zu den Antioxidantien.

Gerade im Sport wird oft zu Supplementen in Form von Kapseln, Tabletten, Pulver oder Trinkampullen gegriffen. Nicht selten werden solche Nahrungsergänzungsmittel als schnelle Lösung für mehr Leistungsfähigkeit gesehen. Wer versucht, seinen Bedarf an Nährstoffen durch Supplemente zu decken, sollte aber bedenken, dass Nährstoffmängel im Sport meist durch eine unausgewogene oder kalorienreduzierte Ernährung entstehen. Nahrungsergänzungsmittel, die konzentrierte Nährstoffe enthalten, ersetzen keine ausgewogene Ernährung und die komplexe Nährstoffvielfalt der unterschiedlichen Lebensmittel. Zwar können sie bei nachgewiesenem Mangel einen gewissen Nutzen bringen – wie etwa Eisen bei Eisenmangel oder Vitamin C in extremen Belastungssituationen –, eine generell erhöhte Zufuhr an Supplementen bringt, aber keine Leistungssteigerung im Sport. Tatsächlich können die diversen frei verkäuflichen Tabletten und Kapseln mit unterschiedlichster Zusammensetzung bei falscher Anwendung zu Überdosierungen oder unerwünschten Wechselwirkungen mit Medikamenten führen. Überdies erfüllen viele Supplemente die Erwartungen, die durch Werbeversprechen geweckt werden, nicht. Und nicht zuletzt kommt es immer wieder vor, dass Nahrungsergänzungsmittel verunreinigte Rohstoffe enthalten.

Das Tellermodell als Orientierungshilfe für eine ausgewogene Ernährung

Kartoffeln und Getreide, Proteine aus tierischen und/oder pflanzlichen Quellen, Gemüse und Obst sollten – genauso wie pflanzliche Fette und Wasser – tägliche Bestandteile unserer Ernährung sein. Doch wie sieht eine Mahlzeit, die diesen Kriterien entspricht, im Detail aus? Diese Frage beantwortet das Tellermodell. Es zeigt, welche Verhältnisse bei der Zusammenstellung des Tellers beachtet werden sollten.

- Eine Hälfte besteht aus Gemüse und Obst (hiervon ⅔ Gemüse, ⅓ Obst): Beispiele dafür sind Tomaten, Karotten und Brokkoli, Äpfel und Marillen

- Ein Viertel macht Getreide (vorzugsweise Vollkorn) aus: z. B. Vollkornbrot und -nudeln sowie Haferflocken, ergänzt durch Kartoffeln

- Ein Viertel belegen proteinreiche Lebensmittel: etwa Linsen und Erbsen, Topfen, Fleisch oder Fisch

- Für die Zubereitung sollten pflanzliche Öle bevorzugt werden: zum Beispiel Kürbiskernöl und Rapsöl

Je nachdem, wie viel Bewegung jemand macht, vergrößert sich der Teller entsprechend: Der zusätzliche Energiebedarf, der bei Sportlerinnen und Sportlern entsteht, vergrößert den „Gesamtenergiebedarf“ am Teller und lässt die Lebensmittelmengen darauf wachsen. So kann sich der Anteil an Kohlenhydraten bei intensiver sportlicher Belastung erhöhen, wenn mehr von diesem „Hauptbrennstoff“ benötigt wird. Passt der Teller zum Energiebedarf, dann enthält er die richtigen Mengen Kohlenhydrate, Proteine und Fette, um den Körper ausreichend mit Brennstoffen und Baustoffen zu versorgen. Außerdem sind genug Reparaturstoffe enthalten, um Verletzungen beim Sport vorzubeugen.

Neben dem Tellermodell bieten die Ernährungspyramide und die Planetary Health Diet eine weitere Orientierungshilfe dabei, wie eine ausgewogene, aber auch ökologisch nachhaltige Ernährung zusammengesetzt sein kann.

Mit der Kombination der verschiedenen Lebensmittel – z. B. Joghurt mit Walnusskernen – lässt sich die Eiweißqualität einer Mahlzeit erhöhen.

Regionales und saisonales Obst und Gemüse schafft es in der Regel schneller vom Feld auf den Teller als welches, das über weite Strecken transportiert und lange gelagert werden muss. Schon durch seine Frische ist es üblicherweise wertvoller für die Ernährung. Ein frisch geernteter Apfel etwa verfügt über ein anderes Mikrobiom, das wir bei dessen Verzehr in uns aufnehmen, als ein lang gelagerter Apfel. Die Vorteile, die saisonale Lebensmittel hier mit sich bringen, treffen ebenso auf viele andere regionale Obst- und Gemüsearten wie Birnen, Marillen, Zwetschken, Beeren, Kürbis, Zucchini, Paprika, Zwiebeln, Rote Rüben oder Tomaten zu.

„Könnte unser Mikrobiom sprechen, würde es sagen: Bitte regional und saisonal! Denn frische pflanzliche Lebensmittel sind wertvoller für unsere Mikrobiom als solche, die lange Transportwege und Lagerungszeiten hinter sich haben. Man isst mit jedem Gemüse oder Obst ja auch die Mikroorganismen des Essens selbst mit - und das sind bei einem einzigen Apfel ungefähr 100 Millionen. Ein lang gelagerter, steirischer Apfel hat dabei zum Beispiel ein ganz anderes Mikrobiom als ein frisch geernteter.”