Ökologische Aspekte

- Rindfleisch und das Klima

- Das Rind in der Kreislaufwirtschaft: Erst Teller, dann Trog, dann Tank

- Zielkonflikt: artenreiches Grünland vs. Klimaschutz

- Methan anders bewerten?

- Was bewirkt die gentechnikfreie Produktion?

- Stickstoff- und Phosphat-Emissionen aus der Rinderhaltung

- Rinder und ihr Wasserbedarf

- Nachhaltigkeitsaspekte von biologisch und konventionell erzeugtem Rindfleisch

- Besonderheiten der globalen Rindfleischproduktion

- Einsatz von Hormonpräparaten

Die Auswirkungen der Rinderhaltung auf Klima, Biodiversität, Stoffkreisläufe oder Wasserverfügbarkeiten sind vielfältig und voller zum Teil wenig bekannter Zusammenhänge. Hier beleuchten wir die wichtigsten davon.

Da die Rinderwirtschaft in mehrfacher Hinsicht eine herausragende Rolle spielt, sowohl in Österreich als auch global betrachtet, haben wir uns schon zuvor an mehreren Stellen mit einigen ihrer Nachhaltigkeitsaspekte beschäftigt. Zum Beispiel in unserem Report „Landwirtschaft, Ernährung und Klima“, auf den wir in den folgenden Abschnitten immer wieder verweisen werden.

Rindfleisch und das Klima

Beobachtet man die Medienlandschaft, dann wird Rindfleisch mal als eines der klimaschädlichsten und ressourcenintensivsten aller Lebensmittel dargestellt oder sogar als „Klimakiller“. Mal wird es als wohlschmeckendes und an wertvollen Inhaltsstoffen reiches Lebensmittel betrachtet. Andere Veröffentlichungen portraitieren Rindfleisch als das Produkt eines Nutztieres, das optimal an seinen Lebensraum angepasst und aus einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft nicht wegzudenken ist. Die Darstellungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Aber was stimmt denn nun? Was lässt sich anhand wissenschaftlich untermauerter Argumente belegen und was nicht?

Die Antworten auf derlei Fragen hängen zum einen stark davon ab, wie die Rinder gehalten und gefüttert werden. Dies geschieht auf der Welt, und selbst innerhalb Österreichs, auf höchst unterschiedliche Art und Weise. Zum anderen führen unterschiedliche Maßstäbe, die man anlegen kann, zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Grundsätzliche Klima-Zusammenhänge

Das Gros der globalen Fleischproduktion wird durch drei Nutztierarten bereitgestellt: Hühner, Schweine und Rinder. Dabei prägen das Rind maßgeblich zwei Eigenschaften, die es von den beiden anderen genannten Tierarten unterscheidet und die sich bei der Analyse seiner Klimawirkung mal positiv und mal negativ bewerten lassen: Erstens ist das ausgewachsene Rind ein großes und schweres Tier, das bis zu seiner Schlachtreife sehr viel mehr Zeit und damit auch Futter benötigt als etwa Schweine oder Hühner. Generell steckt in einem Kilogramm Rindfleisch aber eine vergleichsweise große Menge an Ressourcen. Dies gilt zunächst unabhängig von der Frage, wie knapp diese Ressourcen sind. Zweitens gehören Rinder zu den Wiederkäuern. Durch die Mikroorganismen, die ihren Verdauungstrakt besiedeln, können sie auch faserreiches Pflanzenmaterial (Gräser und Kräuter) als Futter verwerten. Im Zuge ihrer Verdauung entsteht das klimaschädliche Methan-Gas.

Auf der einen Seite machen diese Eigenschaften das Rind zu einem – rein auf die Menge bezogen – schlechteren Futterverwerter und verleihen ihm die schlechtere Klimabilanz, verglichen mit Schwein und Huhn. Auf der anderen Seite lässt sich in Österreich reichlich vorhandenes Grünland nur mittels Wiederkäuern wie dem Rind auf nachhaltige Weise zur Lebensmittelproduktion nutzen und erhalten. Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile für die Lebensmittel-Selbstversorgung, die Biodiversität, die Wirtschaft und in Bezug auf den Erhalt der Kulturlandschaft im Alpenraum. Mehr dazu weiter unten.

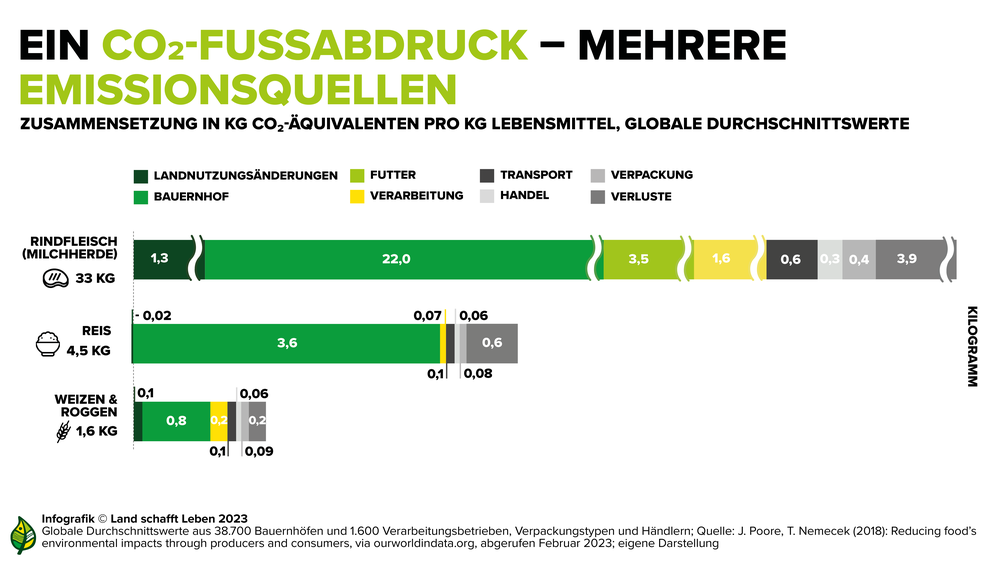

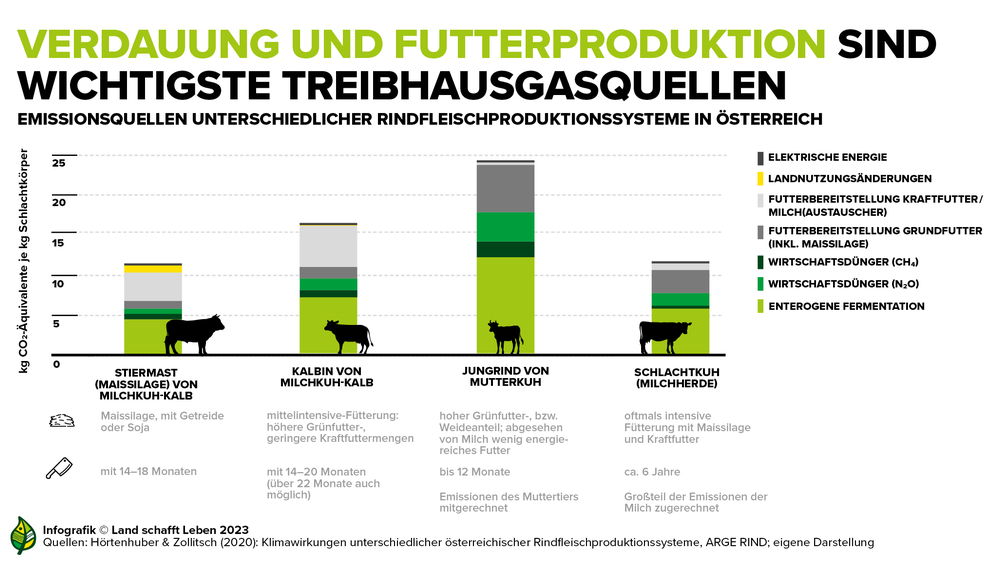

Insgesamt sind unter den (potenziellen) Quellen von Treibhausgasen der Rindfleischproduktion, folgende vorrangig zu nennen:

- Verdauung: Die Verdauung eines Wiederkäuers ist von Natur aus mit dem Ausstoß von Methan verbunden. Die im Pansen, einem der Vormägen, angesiedelten Mikroorganismen bauen unter Abwesenheit von Sauerstoff die in Pflanzenfasern enthaltene Zellulose ab und produzieren dabei Methan. Der Vorgang ist auch unter dem Fachbegriff enterogene Fermentation bekannt. Es gibt innerhalb der Wissenschaft unterschiedliche Bewertungen des Beitrags des Wiederkäuer-Methans zur Erderwärmung. Mehr dazu weiter unten, sowie im entsprechenden Kapitel unseres Klima-Reports.

- Bereitstellung von Futter: In Acker- und Grünlandböden entsteht klimaschädliches Lachgas, wobei das Ausmaß von Art und Menge des ausgebrachten Düngers abhängt, sowie von der Ausbringtechnik. Die darauf eingesetzten Maschinen verursachen mit ihren dieselbetriebenen Motoren CO2-Ausstoß. Generell macht es einen Unterschied, ob es sich um Grünfutter (Gras und Heu) handelt, das auf Wiesen und Weiden wächst, oder ob es um Ackerfrüchte wie Mais, Weizen, Gerste, Raps oder Soja geht. Die Produktion von Ackerfrüchten verursacht mittels Düngung, vor allem Stickstoffdüngung, Bodenbearbeitung und anderen Produktionsschritten in der Regel höhere Treibhausgasemissionen (Lachgas, CO2) als die Bewirtschaftung von Grünland. Grünland bindet zudem in den oberen Bodenschichten viel mehr Kohlenstoff als Ackerland. Und schließlich stehen verfütterte Ackerfrüchte zum Teil in Nahrungskonkurrenz zum Menschen. Entweder, weil sie selbst zu Lebensmitteln verarbeitet werden könnten oder weil sich auf den Anbauflächen alternativ lebensmitteltaugliche Pflanzen kultivieren ließen. Keine solche Nahrungskonkurrenz entsteht hingegen beim Verfüttern von Gras, das auf dem Grünland wächst. Es ist für Menschen unverdaulich und derzeit nur über den „Umweg“ des Wiederkäuers als Lebensmittel nutzbar.

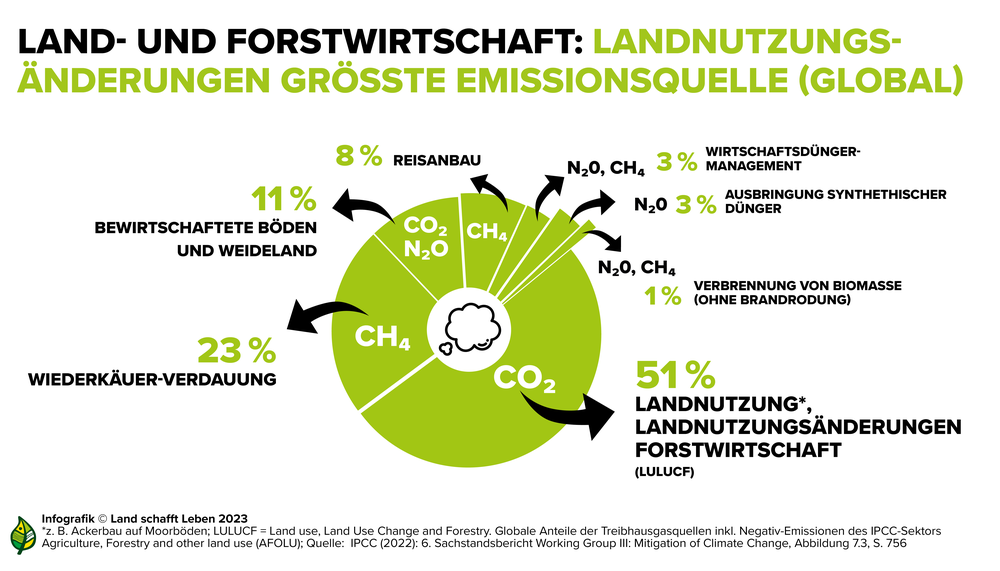

- Landnutzungsänderungen: Dieser Begriff umschreibt die Umwandlung beispielsweise von Wäldern oder Savannenlandschaften in Acker- oder Weideland und die dadurch aus Böden und oberirdischer Biomasse freiwerdenden CO2-Emissionen. Laut aktuellem Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC machen diese global den mit Abstand größten Posten aller Emissionen aus dem Sektor Land- und Forstwirtschaft aus. Rindfleisch aus Brasilien, beispielsweise, kann je nach genauen Produktionsbedingungen mit hohen Emissionen aus Landnutzungsänderungen belastet sein. Dasselbe gilt etwa für Soja, wenn dieses auf jüngst gerodeten Naturflächen angebaut wird. Zum Teil finden sich solche Futterbestandteile auch bei der Rindermast in Österreich wieder. Allerdings: Landnutzungsänderungen passieren auch in die andere Richtung: In Europa wurden in den vergangenen Jahrzehnten viele ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen allmählich zu Wald. Dabei wird Kohlenstoff in die Bäume und den Boden eingelagert.

- Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern: Stickstoff (N) ist mengenmäßig der bedeutendste Pflanzennährstoff und charakteristischer Bestandteil aller Eiweißverbindungen. In der Regel scheiden Rinder mehr als 70 Prozent des im Futter aufgenommenen Stickstoffs über Kot und Urin wieder aus. Diese Ausscheidungen kommen als wertvoller Dünger in Form von Mist oder Gülle zurück auf Wiesen und Äcker, wo sie das Wachstum neuer Futter- und Lebensmittelpflanzen ermöglichen und den Kreislauf schließen. Das Problem in Sachen Klima ist: Bei der Lagerung, der Ausbringung sowie im Boden verursacht Wirtschaftsdünger mittels bakterieller Umsetzungsprozesse von Natur aus die Klimagase Lachgas und Methan.

- (Elektrische) Energie: Vom Licht im Stallgebäude bis zu Verarbeitung, Transport oder Kühlung von Rindfleisch wird Energie benötigt, deren Bereitstellung CO2-Emissionen verursacht.

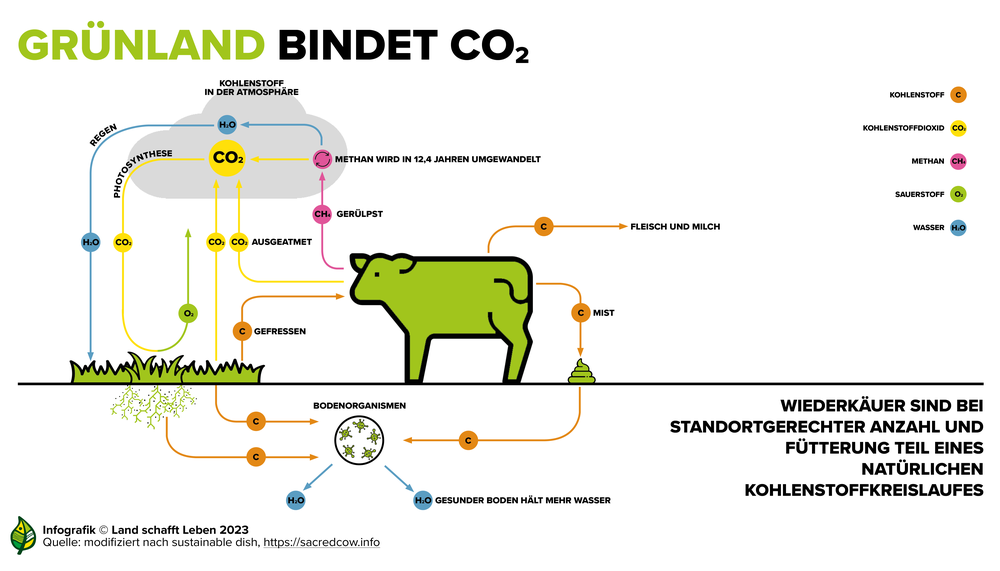

Gerade wiederkäuende Nutztiere, zu denen auch Schafe und Ziegen gehören, bringen neben negativen Klimawirkungen aber auch einen entscheidenden Vorteil mit sich: sie können sich von Natur aus vollständig von Gras ernähren und wandeln dabei für uns Menschen unverdauliche Biomasse in hochwertiges Eiweiß und leicht verdauliche Energie um. Das Gras wiederum kann vom Dünger der Tiere genährt werden und wächst ansonsten – im Gegensatz zu Ackerfrüchten wie Weizen oder Erdäpfeln – fast von allein, sprich beispielsweise ohne Pflanzenschutz- oder Bodenbearbeitungsmaßnahmen. Grasbewachsene Flächen, also das sogenannte Grünland, speichern in ihren obersten Bodenschichten zudem große Mengen Kohlenstoff, die dadurch nicht als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre entweichen. So gesehen kann die Haltung von Rindern neben der Produktion hochwertiger Lebensmittel auch klimaschonende Aspekte mit sich bringen.

Um von einer vergleichsweise klimaschonenden Rindfleischproduktion ausgehen zu können, müssen allerdings mehrere Bedingungen erfüllt sein, die im Folgenden noch zur Sprache kommen. Dazu gehört auch eine bessere und treffsicherere Bewertung des Beitrags von Methan zur Klimaerwärmung (mehr dazu weiter unten). Diese wurde zwar unter anderem auch im jüngsten Sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates vorgeschlagen, ist aber längst noch nicht Standard in der Wissenschaft. Bislang wird Methan, grob vereinfacht, als 28-mal klimaschädlicher als CO2 in Klimabilanzen von Lebensmitteln einberechnet. Diese übliche Betrachtungsweise ist auch die Grundlage aller hier thematisierten Klimabilanzen, vor allem aus Gründen der Vergleichbarkeit.

Welche Fallstricke bei der Betrachtung sogenannter CO2-Fußabdrücke bzw. Klimabilanzen auf dich warten, kannst du ausführlich im Kapitel Die Ökobilanz – Wie wirkt unser Konsum aufs Klima? unseres Klima-Reports nachlesen. Wichtig ist unter anderem, ob es sich zum Beispiel um einen globalen Durchschnittswert oder einen Österreich-Durchschnitt handelt und welche Produktionsschritte und Vorleistungen zwischen Feld und Teller wie genau einberechnet wurden. Ganz genaues Hinschauen lohnt sich!

Der CO2-Fußabdruck von Rindfleisch

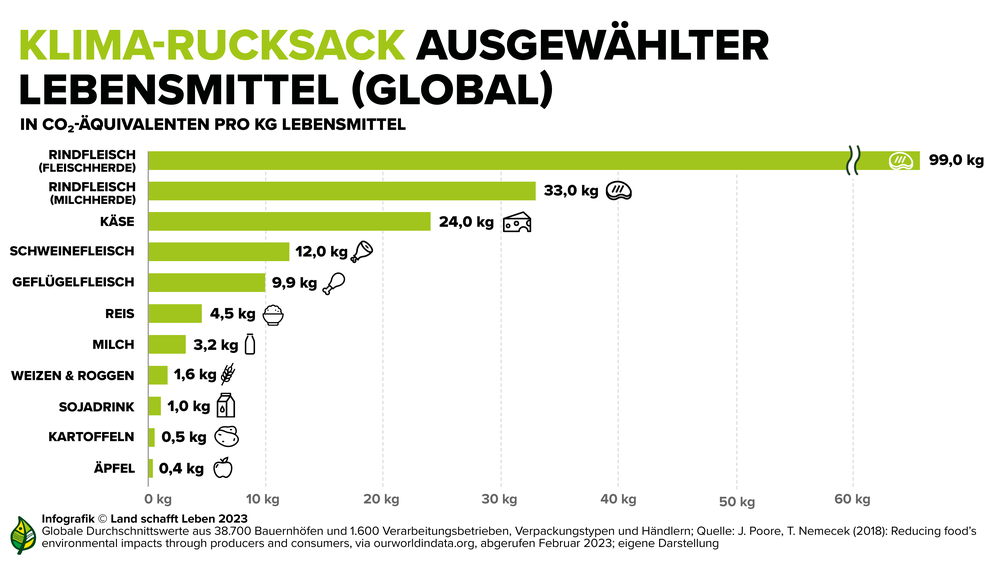

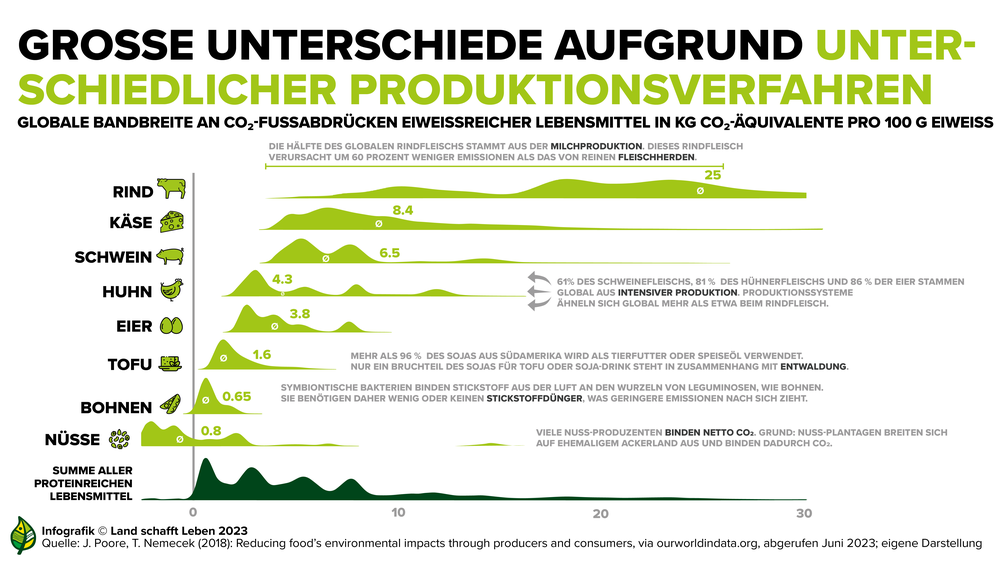

Der CO2-Fußabdruck eines Lebensmittels spiegelt die Gesamtwirkung aller Treibhausgase wider, die im Zusammenhang mit seiner Bereitstellung oder Nutzung ausgestoßen und zusammengerechnet werden. Dabei wird die Wirkung von Methan, Lachgas und weiterer Klimagase in CO2 umgerechnet. Standardmäßig entsteht so ein CO2-Fußabdruck in Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm Lebensmittel.

Man sollte beim Vergleich von Lebensmitteln generell aber, neben anderen Aspekten, auch deren Nährstoff- und Vitamingehalte oder die biologische Wertigkeit des enthaltenen Eiweißes berücksichtigen. Der CO2-Fußabdruck pro Kilogramm Lebensmittel sagt längst nicht alles, was in puncto Nachhaltigkeit wichtig ist. Mehr dazu in diesem Abschnitt unseres Klima-Reports.

Globale Durchschnittswerte sagen im Zweifel zwar wenig über heimische Lebensmittel aus, diese lassen sich durch den Vergleich mit dem weltweiten Durchschnitt aber besser einordnen. Auch lässt dieser prinzipielle Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensmitteln erkennen.

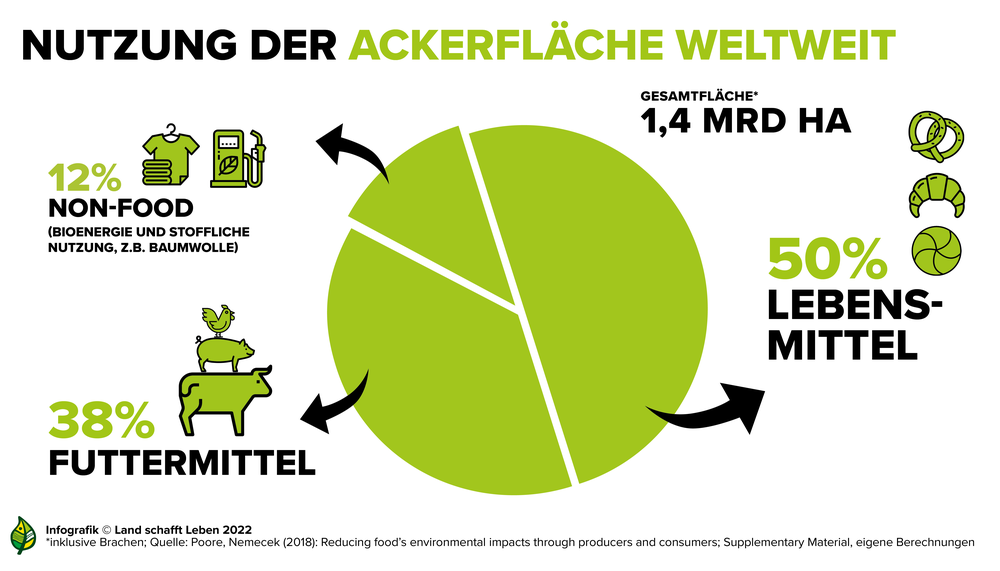

In jedem Fall lohnt sich ein Blick auf einen der größten Vergleiche, die in jüngster Vergangenheit errechnet wurden. Die beiden Wissenschaftler Joseph Poore von der Universität Oxford in England und Tomas Nemecek von der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope in der Schweiz werteten dazu Daten von 38.700 Bauernhöfen in 119 Ländern aus. Hinzu kamen die Zahlen von 1.600 unterschiedlichen verarbeitenden Betrieben, Verpackungsarten und Lebensmittelhändlern. Im Rahmen ihrer Metaanalyse errechneten die Wissenschaftler unter anderem den CO2-Fußabdruck für 40 Nahrungsmittel als globalen Durchschnittswert.

Es zeigt sich: Rindfleisch hat unter den gängigen Lebensmitteln den mit Abstand größten CO2-Fußabdruck. Dies liegt vor allem an den oben genannten Gründen: Methanausstoß und langsames Wachstum. Beides versteckt sich in der Kategorie „Bauernhof“ der Grafik zu den verschiedenen Emissionsquellen (s. oben), die im CO2-Fußabdruck zusammengezählt werden. Weitere wichtige Quellen stellen der Anbau von Futter oder die Verarbeitung des Rindes dar. Auch sogenannte Landnutzungsänderungen, also vor allem die Umwandlung von Naturflächen in Agrarflächen, sind global betrachtet von großer – negativer – Bedeutung in Sachen Klimawirkung von Lebensmitteln.

In Brasilien etwa werden Rinder zum Teil auf Flächen geweidet oder gemästet, die kurz zuvor noch von Regenwald bewachsen waren. Durch seine Rodung, aber auch durch die Umwandlung von Grünland in Ackerland oder das Trockenlegen von Mooren zum Zweck der Agrarlandgewinnung wird der von diesen Flächen gespeicherte Kohlenstoff abgebaut und entweicht als CO2 in die Luft. Wird auf den Flächen Futter für Rinder angebaut, zum Beispiel Soja, dann belastet dies, wie erwähnt, den CO2-Fußabdruck des resultierenden Rindfleischs mit hohen Emissionen aus Landnutzungsänderungen.

Die globale Land- und Forstwirtschaft wird in den Berichten des Weltklimarats IPCC als eigener Emissionssektor betrachtet. Innerhalb dieses Sektors stellen Landnutzungsänderungen sogar die mit Abstand größte Emissionsquelle dar – noch vor dem Methanausstoß der Wiederkäuer und weit vor der Ausbringung synthetischer Dünger, wenngleich diese ebenfalls bedeutsam ist. Wir haben dem Thema Landnutzung in unserem Klima-Report ein eigenes Kapitel gewidmet.

Rindfleisch aus Österreich im EU-Vergleich

Im Jahr 2010 wurde vom Wissenschaftsdienst der EU-Kommission eine Studie zum CO2-Fußabdruck der Tierhaltung veröffentlicht. Sie ist zwar mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, wird aber noch immer häufig zitiert. Ihr großer Vorteil: Sie legt bei der Ermittlung der Klimawirkung tierischer Lebensmittel an alle damaligen EU-Ländern denselben Maßstab an. Im Gegensatz zur globalen Poore-und-Nemecek-Studie zieht die EU-Studie die Grenze des Bemessungsrahmens allerdings schon am Hoftor des landwirtschaftlichen Betriebs. Emissionen aus der Verarbeitung oder der Kühlung des Fleisches im Supermarkt sind hier also nicht eingeflossen.

Wie bei allen Studien gilt es auch bei der EU-Studie zu bedenken, dass es sich um Durchschnittswerte handelt, in diesem Fall für je einen EU-Staat sowie die EU als Ganzes. Aber auch innerhalb eines Staates gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede. Schließlich wirtschaftet nicht jeder Bauernhof gleich, das heißt Rinder können auf mehrere verschiedene Weisen gehalten und gefüttert werden. Was genau Rinder fressen, erfährst du hier.

Laut der Studie hat Rindfleisch aus Österreich den kleinsten CO2-Fußabdruck aller damaligen EU-Staaten. Begründet wird dies mit dem Umstand, dass die Fütterung der Tiere mehr als in vielen anderen Ländern auf einem hohen Anteil an Grünfutter und einem generell hohen Grad an Selbstversorgung mit Futter basiert. Dadurch werden hohe Emissionen aus Futtermittelimporten und den damit verbundenen Landnutzungsänderungen vermieden. Einen weiteren wichtigen Grund sehen Fachleute in der weiten Verbreitung der Zweinutzungsrasse „Fleckvieh“ in Österreich. Sie eignet sich gut für die Fleisch- und Milchproduktion und führt zu einer besseren Verteilung der Emissionen auf eine größere Gesamt-Produktmenge – im Gegensatz zur Nutzung von jeweils auf Milch oder Fleisch spezialisierten Rassen. Mehr dazu weiter unten.

Auch innerhalb Österreichs: Unterschiede im Produktionssystem mit großer Klimawirkung

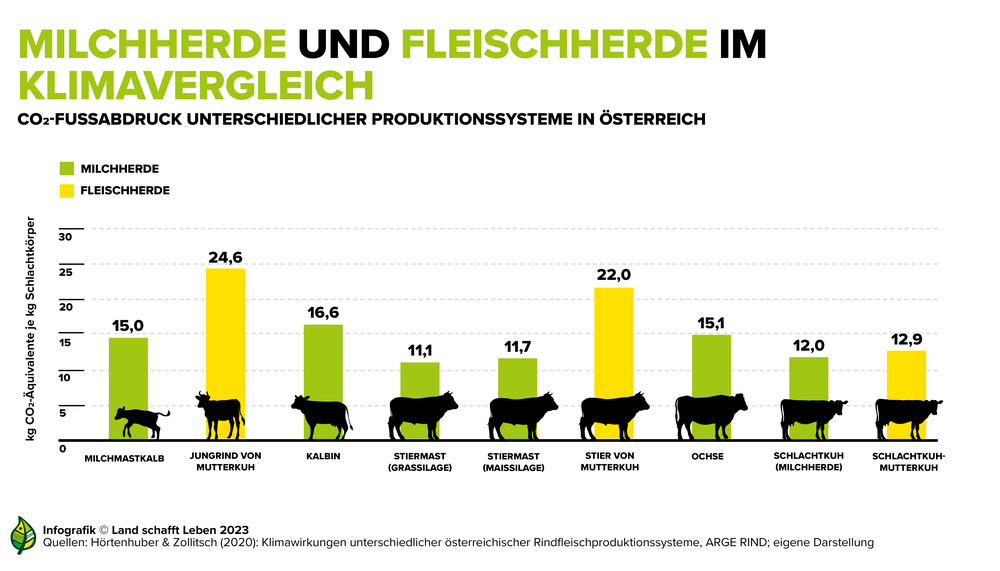

Um zu sehen, wie sich unterschiedliche Formen der Rindfleischproduktion auf den CO2-Fußabdruck auswirken, muss man bei der Betrachtung nach Produktionssystemen unterscheiden. Genau das haben die beiden Wissenschaftler Stefan Hörtenhuber und Werner Zollitsch von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Rind (ARGE RIND) im Jahr 2020 getan. Die Ergebnisse zeigen die beiden unterstehenden Grafiken. (Anzumerken ist, dass sich die Klimawirkung hier auf das Kilogramm Schlachtköper bezieht, während die Bezugsgröße bei den beiden zuvor genannten Studien das Fleisch ist. Grundsätzlich sind einzelne Berechnungen meist nicht 1:1 miteinander vergleichbar. Welche weiteren Fallstricke bei der Betrachtung von CO2-Fußabdrücken warten können, findest du in diesem Kapitel unseres Klima-Reports.)

Die Berechnungen zeigen unter anderem: Es macht einen deutlichen Unterschied, woher die Kälber stammen, die später als Stiere, Ochsen oder Kalbinnen zur Produktion von Rindfleisch genutzt werden. Genauer gesagt, ob ihre Herkunft in einer Milchvieherde liegt („Milchkuh-Kalb“) oder ob sie von einer Herde kommen, die ausschließlich zum Zweck der Fleischproduktion gehalten wird („Mutterkuh-Kalb“). Während das Kalb in der Milchviehhaltung kurze Zeit nach der Geburt vom Muttertier getrennt wird (mehr dazu siehe Lebensmittel „Milch“), verbleibt es bei der sogenannten Mutterkuhhaltung zumindest mehrere Monate beim Muttertier, das seine Milch dem Kalb und nicht als Lebensmittel zur Verfügung stellt. Grob gesagt ist die Klimawirkung des Fleischs vom Milchkuh-Kalb halb so groß wie die des Fleischs eines Mutterkuh-Kalbes. Woher kommt dieser Unterschied?

Herkunft der Kälber: Mutterkuh versus Milchkuh

Im Prinzip liegt der Unterschied im unterschiedlichen „Ausnutzungsgrad“ der Ressourcen, die in eine Kuh hineininvestiert werden. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass jede Kuh während ihrer Lebenszeit Emissionen verursacht, sowohl durch die Produktion von Methan in ihrem Verdauungstrakt als auch durch die Produktion ihres Futters sowie durch weitere Faktoren. Dies beginnt schon bei ihrer eigenen Geburt. Erst wenn sie schließlich selbst ihr erstes Kalb gebiert, beginnt ihre produktive Phase, in der sie Lebensmittel zur Verfügung stellt. Im Durchschnitt aller Rassen geschieht dies in Österreich im Alter von knapp zweieinhalb Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt verursacht das Tier Treibhausgasemissionen, ohne Lebensmittel zu liefern. Auch diese tragen aber zu den Lebenszeit-Emissionen der Kuh bei und müssen folgerichtig auf die künftig produzierte Milch- und Rindfleischmenge umgelegt werden. Auch das Kalb der Kuh, von dem später das Rindfleisch gewonnen wird, verursacht natürlich ab seiner Geburt Emissionen, die sich im CO2-Fußabdruck des Fleischs wiederfinden.

Wenn eine Kuh ihre Milch für die menschliche Ernährung bereitstellt, dann verteilen sich die Emissionen auf eine viel größere Gesamtmenge an Lebensmitteln, nämlich auf ihre Milch, das Fleisch des von ihr geborenen Kalbes sowie ihr eigenes Fleisch. Im Fall der Mutterkuhhaltung dagegen muss ein Großteil der Emissionen der Kuh dem Fleisch ihres Kalbes angerechnet werden, da die Milch als Produkt fehlt. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch beim globalen Vergleich von Poore und Nemecek (siehe oben), die für das Fleisch von Milchkuhherden einen weltweiten Durschnitt von 33 und für das Fleisch spezialisierter Fleischherden von 99 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm Fleisch errechnet haben.

Erst wenn die Mutterkuh am Ende ihres Lebens selbst geschlachtet wird, stellt sie Rindfleisch mit einem vergleichsweise geringen CO2-Fußabdruck zur Verfügung (in der Grafik für die Produktionssysteme in Österreich als „Schlachtkuh-Mutterkuh“ wiederzufinden). Die Rinderrasse „Fleckvieh“ ist in diesem Zusammenhang als eine in Österreich weit verbreitete Zweinutzungsrasse zu erwähnen. Genetisch eignet sich diese Rasse gut für Milch- und Fleischproduktion, wenngleich sie in beiden Fällen keine absoluten Spitzenleistungen erzielt. Wie erwähnt ist ihre landläufige Nutzung einer der Gründe dafür, dass Rindfleisch aus Österreich im Schnitt den kleinsten CO2-Fußabdruck innerhalb der EU verursacht.

Mutterkuhhaltung: top bei Tierwohl und Biodiversität

Den genannten Nachteilen der Mutterkuhhaltung in Sachen CO2-Fußabdruck müssen allerdings auch zwei wesentliche Vorteile gegenübergestellt werden. Zum einen kommt die Mutterkuhhaltung der natürlichen Lebensweise von Rindern näher als jede andere Form der Rinderproduktion. Die neugeborenen Kälber bleiben für mehrere Monate beim Muttertier bzw. bei der Herde. Diese wird über das Sommerhalbjahr auf der Alm (Bergweide) gehalten oder grast auf tiefer gelegenen Weiden, wobei die tatsächlichen Weidezeiten von Standort, der Jahreswitterung oder den Bestimmungen bestimmter Produktionsprogramme abhängen. Mit der Mutterkuhhaltung lässt sich dadurch ein hohes Maß an Tierwohl verwirklichen.

Zum anderen geht die Mutterkuhhaltung häufig mit einer extensiven Grünlandbewirtschaftung einher, in deren Rahmen die Beweidung bzw. die vergleichsweise weniger häufige Mahd von Wiesenflächen spezielle Lebensräume für Flora und Fauna pflegt und erhält und zu einem hohen Maß an Biodiversität innerhalb einer Landschaft beiträgt.

Extensive Beweidung, wie sie etwa auch durch viele Almflächen verkörpert wird, verhindert das Zuwachsen der Flächen mit Sträuchern und Bäumen und schließlich deren Übergang zu Wald. Aus Sicht des Artenschutzes gilt es, solche Weideflächen unbedingt zu erhalten. Die Mutterkuhhaltung leistet einen wesentlich Beitrag dazu.

Nach herkömmlichem Maßstab: Intensivmast mit kleinerer Klimawirkung

Grundsätzlich können die unterschiedlichen Produktionssysteme von Betrieb zu Betrieb variieren. Die genannte ARGE-RIND-Studie legte für Österreich typische Produktionsformen, bzw. Mastsysteme zugrunde, die in der Realität aber durch alle möglichen Mischformen ergänzt werden. Fachleute sehen daher in der Zukunft die Notwendigkeit für mehr betriebsindividuelle Analysen, die den ökologischen Fußabdruck je nach Bauernhof abbilden können. Moderne Datenerfassungssysteme und Software ermöglichen dies grundsätzlich schon heute.

Neben der Herkunft der Kälber (aus Milchvieh- oder aus Mutterkuhhaltung) unterscheiden sich die typischen Rindfleischproduktionssysteme grob gesagt weiter nach dem Grad an Intensität, mit dem die Tiere gefüttert werden. Intensiv bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem schnelleres Wachstum durch einen höheren Anteil an Kraftfutter, womit zum Beispiel Schrot aus Getreide oder Soja gemeint ist. Extensiv steht dagegen für langsam wachsend mit einem höherem Weideanteil sowie Grasfütterung. Die intensivsten Systeme sind in Österreich zudem mit ganzjähriger Stallhaltung verbunden, während am gegenüberliegenden Ende der Skala die extensivsten Produktionsformen Jungrinder betreffen, die bis zur Schlachtreife beim Muttertier bleiben und ganzjährig Auslauf bzw. Weidezugang haben. Die Mast von Ochsen und Kalbinnen liegt in puncto durchschnittlicher Intensität meist irgendwo dazwischen.

Die Stiermast gilt als die intensivste Form. Sie ist in der Regel durch Stallhaltung und einen im Vergleich zu anderen Produktionssystemen hohen Anteil an Kraftfutter (Getreide, Soja, etc.) geprägt. Der weit überwiegende Anteil der Futterration besteht allerdings meist aus körnerreichen Maissilagen, die am eigenen Hof erzeugt werden, manchmal auch aus Grassilage. Im Unter-System „Maissilage“ wird der Eiweißbedarf zum Teil mittels Soja-Importen, Raps, Schlempen aus der Alkoholherstellung oder Biertreber gedeckt. Zur Energieversorgung kommt auch Körnermais als Futterbestandteil in Frage. Kommen Futtermittel aus Südamerika, können sie mit Emissionen aus Landnutzungsänderungen belegt sein. Im Unter-System „Grassilage“ kommt dieses Eiweiß zu größeren Teilen aus dem Gras.

Mittel-intensive Rindfleischproduktion wird durch die Mast von Ochsen und Kalbinnen verkörpert. Hier haben die Tiere zumindest einen Teil ihres Lebens Weidezugang, bekommen etwas Kraftfutter und sind durch mittel-schnelles Wachstum geprägt. Am extensivsten ist die Mutterkuhhaltung mit hohem Weideanteil, wenig Kraftfutter und langsamem Wachstum. Genaue Beschreibungen der Produktionssysteme findest du hier.

Betrachtet man die österreich-typischen Produktionssysteme anhand der ARGE-RIND-Studie, dann zeigt sich ein weiterer Zusammenhang, der zunächst wenig intuitiv erscheinen mag. Die intensive Mast bringt klimafreundlicheres Rindfleisch hervor als extensivere Formen der Rindfleischerzeugung – zumindest rein nach den derzeit in den internationalen Wissenschaften vorherrschenden Bewertungskriterien (mehr dazu weiter unten im Abschnitt „Das Rind in der Kreislaufwirtschaft“).

Dies hat grob gesagt folgende Gründe: Bei der intensiven Mast wachsen die Tiere deutlich schneller und erreichen dadurch früher ihr Schlachtgewicht als beispielsweise bei typischen, eher extensiven Ochsen- oder Kalbinnen-Mastsystemen. Dadurch stoßen die intensiv gemästeten Tiere, auf das Kilogramm Rindfleisch umgelegt, weniger Treibhausgase aus als die extensiv gemästeten und etwas langsamer wachsenden Tiere. Verstärkt wird dieser Effekt zusätzlich dadurch, dass gerade der höhere Grundfutter-, bzw. Grasanteil extensiverer Systeme im Rinderpansen die Vermehrung jener Mikroorganismen fördert, die im Zuge der Zersetzung dieser faserreichen Pflanzenkost Methan produzieren. Umgekehrt sorgt ein höherer Kraftfutteranteil also nicht nur für schnelleres Wachstum, sondern auch für absolut geringere Methan-Emissionen.

Interessant ist dabei, dass – bei herkömmlicher Betrachtung – die intensive Mast (von Milchkuh-Kälbern) selbst dann eine kleinere Klimawirkung als eine extensivere zeigt, wenn sie teilweise mit Futterimporten aus Südamerika betrieben wird, wodurch hohe Emissionen aus Landnutzungsänderungen anfallen. Das liegt daran, dass dieses Mehr an Emissionen durch die effizientere Futterverwertung, sprich das schnellere Wachstum der Tiere, überkompensiert wird.

Der Faktor „Nahrungskonkurrenz“ – Warum der CO2-Fußbadruck nicht alles sagt

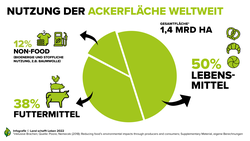

Die oben beschriebenen Zusammenhänge lassen den Schluss zu, die intensive Rindfleischproduktion sei in Sachen Klima- und Ressourceneffizienz von Vorteil, weil sie mit weniger Futter und weniger Treibhausgasausstoß mehr Rindfleisch erzeugt. Trotz dieses unbestreitbaren grundsätzlichen Zusammenhangs gilt es dabei eine weitere Frage zu berücksichtigen: nämlich inwieweit das Futter der Rinder als Nahrungskonkurrenz für Menschen in Erscheinung tritt. Oder anders formuliert: Könnte das, was im Trog landet, nicht gleich auf dem Teller landen? Wie sähe die Klimawirkung der Rindfleischproduktion aus, wenn die Tiere ausschließlich fressen würden, was Menschen nicht essen (können)?

Veredlungsverluste vs. Up-Cycling

Dass sich diese Frage überhaupt stellt, liegt an den sogenannten Veredlungsverlusten, zu denen es immer dann kommt, wenn pflanzliche Biomasse an Tiere verfüttert wird, die auch als Nahrung für Menschen geeignet wäre. Die Futterenergie, die etwa ins Rind fließt, steckt später nur zum Teil in dem Fleisch, das der Mensch verspeist. Der Rest geht für Körperfunktionen des Tieres wie Atmung und Bewegung oder etwa den Aufbau und Erhalt seiner Knochen „verloren“. Wenn es also rein um den sparsamen Umgang mit Ressourcen geht, dann sollte alle essbare Biomasse auch tatsächlich gegessen und nicht gefressen werden, sprich auf dem Teller und nicht im Trog landen. Ausführlich beschrieben sind diese Zusammenhänge im Abschnitt „Pflanzen für den Teller und Pflanzen für den Trog“ unseres Klima-Reports. Beispielhaft verdeutlicht: Frisst das Rind jene Teile der Weizenpflanze, aus denen sich Brot backen ließe oder Soja, das im Kochtopf landen könnte, dann geht ein beträchtlicher Teil der in den Anbau investierten Ressourcen in Form von Land, Dünger oder Traktorenstunden als Veredlungsverlust verloren.

Ganz anders ist es, wenn das Rind Gras frisst. Die im Grünland wachsenden Gräser und Kräuter sind für Menschen weitgehend unverdaulich. Daher können wir die im Gras enthaltenen Kohlenhydrate und Eiweiße erst für unsere Ernährung nutzen, nachdem sie von wiederkäuenden Tieren (Ziegen, Schafe, Rinder) in essbare Formen umgewandelt wurden. Wiederkäuer sind von Natur aus auf die Verdauung von Gras getrimmt. Rinder verwandeln also Gras in Fleisch und Milch und somit nicht-essbare in essbare Biomasse. Zwar wird auch dann nur ein Teil der im Gras enthaltenen Energie in das Produkt Fleisch überführt, aber ohne diesen Prozess läge der für den Menschen verwertbare Anteil bei null. Statt von Veredlungsverlusten muss man in diesem Fall also vielmehr von einer Veredlung oder von einem Up-Cycling bzw. einer stofflichen Aufwertung sprechen.

Der Aufwuchs des Grünlandes ist aber nicht die einzige Form von Biomasse, die eine Nutzung per Verfütterung sinnvoll und nachhaltig machen kann. Auch bei der Produktion pflanzlicher Lebensmittel auf der Basis von Ackerfrüchten fallen Koppel- und Nebenprodukte an, die nicht in Lebensmitteln verarbeitet werden (können). Das Weizenstroh oder die Schale des Korns, zum Beispiel, die bei der Herstellung von Weißmehl ausgesiebt wird. Zwar könnten wir Menschen ausschließlich Vollkornprodukte essen und damit das Weizenkorn fast vollständig selbst verwerten, aber in der Realität sind wir davon weit entfernt. Die Verfütterung der anfallenden Reststoffe stellt daher genauso wie die Nutzung des Grünlandaufwuchses eine Art Up-Cycling dar und nutzt anfallende Biomasse zur Lebensmittelproduktion, die ansonsten ungenutzt bliebe bzw. verschwendet würde.

- Rindfleisch und das Klima

- Das Rind in der Kreislaufwirtschaft: Erst Teller, dann Trog, dann Tank

- Zielkonflikt: artenreiches Grünland vs. Klimaschutz

- Methan anders bewerten?

- Was bewirkt die gentechnikfreie Produktion?

- Stickstoff- und Phosphat-Emissionen aus der Rinderhaltung

- Rinder und ihr Wasserbedarf

- Nachhaltigkeitsaspekte von biologisch und konventionell erzeugtem Rindfleisch

- Besonderheiten der globalen Rindfleischproduktion

- Einsatz von Hormonpräparaten

Futter vom Grünland: keine Nahrungskonkurrenz und besser fürs Klima

In der Debatte um die Zukunft der Lebensmittelproduktion werden manchmal sämtliche für die tierische Produktion genutzten Flächen in einen Topf geworfen. Dabei macht es in mehrfacher Hinsicht einen großen Unterschied, ob Land als Acker oder als Grünland bewirtschaftet wird. Dies gilt gerade auch im Hinblick auf den Faktor Nahrungskonkurrenz.

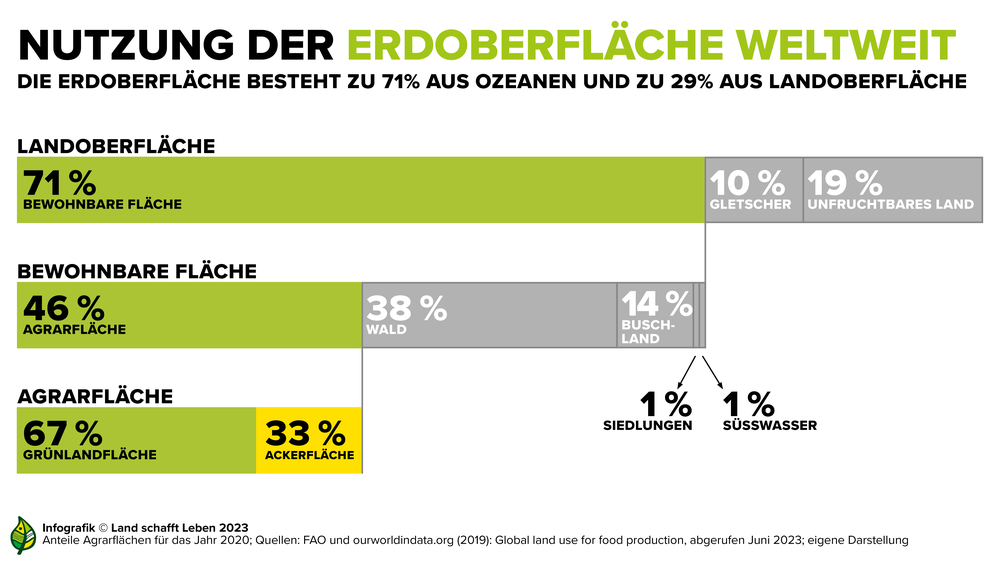

Rund zwei Drittel der global für die Landwirtschaft genutzten Flächen bestehen aus Grünland oder steppenähnlichen und anderen nicht ackertauglichen Flächen. Rund ein Drittel der weltweiten Landwirtschafsflächen fällt auf Ackerland. In Österreich liegt das Verhältnis ungefähr bei 50:50. Der Umwandlung von Grün- in Ackerland, also dem sogenannten Grünlandumbruch sind enge Grenzen gesetzt. Sowohl die Bestimmungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) als auch des österreichischen Agrarumweltprogramms ÖPUL erlauben ihn nur im stark begrenzten Ausmaß. Warum ist das so?

Aus Nachhaltigkeitsperspektive gibt es zumindest vier Gründe, warum Grünland als solches erhalten bleiben und nicht in Ackerland umgewandelt werden sollte.

So ist Grünland häufig...

- Nicht als Acker nutzbar: Ein großer Teil des Grünlands ist aus klimatischen, topografischen oder Gründen der Bodenbeschaffenheit nicht für den Ackerbau geeignet. An den entsprechenden Standorten ist es schlicht zu feucht, zu trocken, zu kalt, zu steil oder der Boden zu karg, um Getreide oder Gemüse auf sinnvolle Weise anzubauen. Zumindest für dieses sogenannte absolute (nicht als Acker nutzbare) Grünland gilt daher: Seine Verwertung als Tierfutter gibt es in puncto Nahrungskonkurrenz zum Nulltarif.

- Besser fürs Klima: Weil sein Boden bis auf Ausnahmen nicht bearbeitet wird und ganzjährig bewachsen ist, wird der mikrobielle Abbau von abgestorbenen Wurzeln und anderer Biomasse im Vergleich zu einem regelmäßig gelockerten Ackerboden gehemmt. Dadurch speichert Grünland in den obersten Bodenschichten sehr viel mehr Kohlenstoff als Ackerland. Sein Humusgehalt liegt in Österreich bei 5 bis 10 Prozent in der obersten Bodenschicht, im Ackerland meist zwischen 2 und 4 Prozent. Aus Klimaperspektive ist deshalb die Umwandlung von Grünland in Acker aufgrund der damit verbundenen CO2-Freisetzung schädlich. Siehe dazu das Stichwort „Landnutzung“ weiter oben sowie das entsprechende Kapitel unseres Klima-Reports.

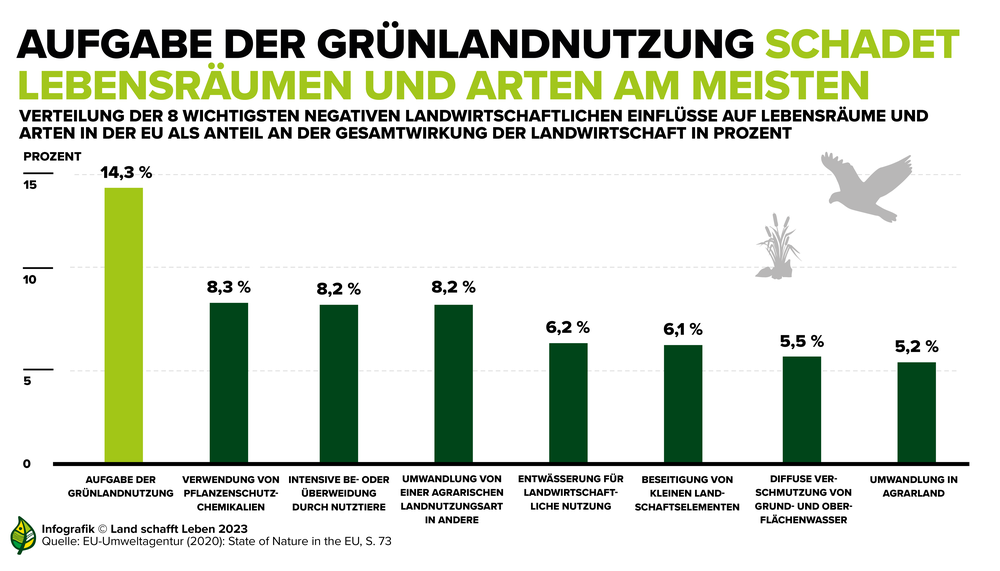

- Wichtig für die Biodiversität: Speziell in Mitteleuropa fußt die in Jahrtausenden gewachsene Biodiversität auf der Nutzung der Landschaft durch den Menschen und nicht, wie man meinen könnte, auf einer sich selbst überlassenen Natur. Die künstliche Schaffung eines Mosaiks aus Weiden, Wiesen, Äckern mit wechselnden Anbaukulturen, bäuerlichen Dorfstrukturen und anderen Elementen ermöglichte es einem vielfältigen Mix aus Lebewesen überhaupt erst, sich hier zu verbreiten. Speziell das extensiv bewirtschafte Grünland spielt in diesem Mix eine herausragende Rolle. Dies bestätigt auch ein Bericht der EU-Umweltagentur aus dem Jahr 2020. Siehe dazu unsere Grafik weiter unten.

- Unverzichtbar für regionale Ernährungssicherung und Wirtschaft: In manchen Regionen der Erde wäre die Besiedelung durch den Menschen ohne Weidetiere schlicht nicht möglich gewesen. Diese waren Garant für die Lebensmittelversorgung, wenn Feldfrüchte zu wenig oder zeitweise gar nicht verfügbar waren. Fleisch und Milch sind in Form des lebenden Tieres lagerbar und ergänzten den Speiseplan um eine wichtige Komponente. Deshalb ist menschliche Entwicklung vielerorts an die Haltung (oder Jagd) von Wiederkäuern gekoppelt. Sei es in Savannengebieten Afrikas, im tibetischen Hochland, den Prärien Nordamerikas oder eben im Alpenraum. Nicht nur hier ist die Rinderwirtschaft auch heute noch tragende Säule der Wirtschaft. Indirekt auch dadurch, dass Rinder die Kulturlandschaft – nicht zuletzt im Sinne des Tourismus – attraktiv erhalten.

Wichtig zu betonen ist aber, dass einige dieser grundsätzlich positiven Aspekte des Grünlands in bestimmten Fällen durch negative Aspekte überlagert werden können. So sind Weiden immer dann alles andere als klimafreundlich, wenn für ihre Errichtung Regenwälder gerodet oder Moore trockengelegt werden. Auch ihre Übernutzung durch zu starke Beweidung kann zu einer Degeneration des Bodens, zu Humusabbau bis hin zur Wüstenbildung führen, wodurch sie die genannten nützlichen Funktionen verlieren.

Futter vom Acker: potenzielle Nahrungskonkurrenz und ressourcenintensiver, aber notwendig

Ganz anders ist die Nutzung von Ackerflächen für den Anbau von Tierfutter zu bewerten. Ohne Menschen gäbe es auf der Erde zwar von Weidetieren „bewirtschaftetes“ Grünland, aber keine Äcker. Diese werden in der Regel mehrmals pro Jahr mechanisch bearbeitet, wodurch zuvor aufgebauter Humus unter der Freisetzung von CO2 immer wieder neu abgebaut wird. Auch die Verwendung emissionsintensiver synthetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist auf konventionell bewirtschafteten Äckern Standard, während diese im Grünland eine sehr geringe bis gar keine Rolle spielen. Ganz generell ist eine Ackerkultur wie Getreide, Raps oder Soja oft sehr viel pflegebedürftiger und aufwendiger zu ernten als Grünland, wodurch auch der Dieselverbrauch der eingesetzten Maschinen größer ist. Salopp gesagt: Gras wächst von allein, Weizen nicht. Der Weizen würde ohne die Pflege durch den Menschen binnen kurzer Zeit von eben solchem Gras überwuchert werden und verkümmern. Und schließlich liegt ein Ackerboden, zumindest bei klassischer Bewirtschaftung, phasenweise ohne Bedeckung da, was das Risiko für Erosion erhöht.

Kurzum: Die genannten Faktoren machen den Ackerbau im Vergleich zur Grünlandwirtschaft zur deutlich ressourcen-intensiveren und risikoreicheren Form der Landnutzung. Aus Nachhaltigkeitsperspektive liegt daher der Gedanke nahe, möglichst wenig Ackerland in Anspruch zu nehmen und seine Ernten direkt für die Lebensmittelproduktion zu nutzen, statt sie durch die Verfütterung an Tiere zu „vergeuden“ (Stichwort: Veredlungsverluste, siehe oben). Das „Einsparen“ von Grünland ist dagegen nicht automatisch mit mehr Nachhaltigkeit verbunden. Positiv zu bewerten wäre es, wenn dadurch bestimmte Ökosysteme wie Regenwälder oder Moore geschützt oder wiederhergestellt werden. Negative Konsequenzen hat die Aufgabe der Grünlandnutzung aber dann, wenn in der Folge artenreiche Wiesen oder Weiden durch die Ausbreitung des Waldes verlorengehen. Zahlreiche auf Grünland spezialisierte Tier- und Pflanzenarten würden dann ihren Lebensraum verlieren. Zwar ist auch der Wald ein sehr wertvoller Lebensraum, aber eben nicht der einzige. Biodiversität entsteht durch das Nebeneinander unterschiedlicher Lebensräume.

Das Rind in der Kreislaufwirtschaft: Erst Teller, dann Trog, dann Tank

Wilhelm Windisch ist Agrarwissenschaftler und emeritierter Professor für Tierernährung an der Technischen Universität München. Einer seiner wiederholt ausgesprochenen Sätze lautet:

„Die Landwirtschaft erzeugt keine Lebensmittel, sondern Biomasse.“

Gemeint ist damit, dass ein großer Teil des auf den Agrarflächen heranwachsenden Pflanzenmaterials nicht zur Lebensmittelproduktion verwendet werden kann. Sei es, weil es gar nicht dazu geeignet ist oder sei es, weil es für entsprechende Produkte wenig oder keine Nachfrage gibt. Von der gesamten erzeugten Biomasse ist also ein Teil essbar und ein Teil nicht-essbar.

Diese nicht-essbare Biomasse besteht aus dem, was auf dem Grünland wächst sowie aus den bereits erwähnten Koppel- und Nebenprodukten, die bei der Lebensmittelproduktion unweigerlich anfallen. Solche Produkte fallen etwa dadurch an, dass wir in der Regel nicht ganze Pflanzen essen, so wie sie am Feld wachsen, sondern lediglich Teile davon. Also von der Weizen- oder Maispflanze nur bestimmte Teile des Korns, aber nicht den gesamten Rest, zu dem auch die Schale des Korns oder das Stroh zählen. Auch bei der Produktion von Haferdrink landet nur ein Extrakt der Haferkörner im Lebensmittel, während etwa Samenschale, Blätter und Halm übrigbleiben. Zwar könnte zumindest die Samenschale als wertvoller Ballaststoff Teil eines Lebensmittels werden, aber in der Praxis bleibt die Nachfrage oft hinter dem Angebot zurück.

In die Fraktion der nicht-essbaren Biomasse fließen auch solche Stoffströme ein, die sich aufgrund von Qualitätsanforderungen nicht, wie geplant, für die Lebensmittelproduktion eignen. Ein Beispiel dafür sind Chargen von Weizen, die eigentlich zum Zweck der Brot- und Gebäckherstellung angebaut wurden, dann aber wegen Schlechtwetter in der Erntezeit ihre Backfähigkeit verloren haben. Solche Weizenchargen lassen sich für die menschliche Ernährung nicht mehr vermarkten, was sie im Nachhinein zu Tierfutter, also zu nicht-essbarer Biomasse herabstuft. Und schließlich baut die Landwirtschaft auch sogenannte Zwischenfrüchte wie etwa Luzerne, Klee oder Mischungen mehrerer Arten an, deren vornehmlicher Zweck die Bodenverbesserung oder die Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen ist.

Auf jedes Kilogramm an pflanzlichen Lebensmitteln kommen laut Windischs Berechnungen durchschnittlich 4 Kilogramm nicht-essbarere Biomasse. Für den Umgang mit dieser nicht-essbaren Biomasse gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten:

- Verrotten lassen: Die Biomasse verrottet direkt auf dem Feld oder wird zuvor kompostiert. Die in der Biomasse enthaltenen Nährstoffe kommen zurück in den Boden.

- Vergären lassen: Das Pflanzenmaterial wird in einer Biogasanlage in Strom und ggf. Wärme umgewandelt. Die verbleibenden Gärreste bilden einen konzentrierten Dünger, der zurück auf Feld oder Wiese kommt.

- Verfüttern: Aus der nicht-essbaren Biomasse werden über den Umweg Tiermagen Lebensmittel. Auch in diesem Fall bleibt konzentrierter Dünger, der eine neue Nutzpflanzengeneration ernähren kann.

Beim Verrotten lassen besteht das Problem, dass der Zeitpunkt der Nährstofffreisetzung stark von der Witterung abhängig ist, also von der Frage, wann und wie schnell diese Verrottung stattfindet. Anders beim Vergären lassen oder Verfüttern. In diesen beiden Fällen findet die Zersetzung des Pflanzenmaterials in der Biogasanlage bzw. im Tierkörper statt – unter kontrollierten Bedingungen, wenn man so will. Beide Prozesse hinterlassen einen Dünger, in dem die Nährstoffe bereits in pflanzenverfügbarer Form vorliegen. Dieser Dünger ist lagerfähig und kann eher zu einem für das Pflanzenwachstum optimalen Zeitpunkt ausgebracht werden. Gewöhnlich also im darauffolgenden Jahr.

„Solche lagerfähigen Dünger erlauben ein besseres Düngemanagement als die Rotte“, erklärt Wilhelm Windisch. „Die Folge sind geringere Austräge an Stickstoff und Phosphor in die Umwelt und spiegelbildlich dazu ein höherer Ertrag an lebensmittelliefernden Kulturen.“

Mit Tierhaltung bessere Ressourcen-Verwertung als ohne

Alle drei oben genannten Verwendungen für die anfallende Biomasse stellen grundsätzlich Züge einer Kreislaufwirtschaft dar, in der Nährstoffe immer wieder aufs Neue zirkulieren. Einem vollständigen Kreislauf wirkt allerdings die Tatsache entgegen, dass menschliche Ausscheidungen (Klärschlamm) und die darin enthaltenen Nährstoffe derzeit aus verschiedensten Gründen kaum zurück auf landwirtschaftliche Nutzflächen gebracht werden. In der Bio-Landwirtschaft und einigen anderen Bereichen ist dies ausdrücklich verboten. Mit allem, was wir essen, entziehen wir dem Kreislauf also Nährstoffe. Auf der anderen Seite führt der Zukauf von Mineraldüngern und Futtermitteln zu einem Nährstoffimport, der ebenso eine Abweichung von einer vollständigen Kreislaufwirtschaft darstellt (aber gleichzeitig für höhere Erträge sorgt).

Zumindest für den nicht-essbaren Teil der geernteten Biomasse kann dieser Kreislauf annähernd erreicht werden, prinzipiell auch ohne die Haltung von Nutztieren, wie Wilhelm Windisch erläutert:

"Wenn jemand eine rein vegane Landwirtschaft betreiben wollte, dann könnte er mit einer Biogasanlage eigentlich gut leben.“ Über sie könnte er einen Großteil der Nährstoffe im Kreislauf halten und gezielt zur Düngung wiederverwenden. „Es geht aber noch viel besser: Würde dieser Jemand zusätzlich Nutztiere halten, dann könnte er mit derselben Menge an produzierter Biomasse, statt Biogas, noch mehr Lebensmittel produzieren. Gemessen an der zur Verfügung gestellten Eiweißmenge sei die Menge an Lebensmitteln dann doppelt so groß wie ohne."

Werner Zollitsch von der BOKU weist an dieser Stelle allerdings darauf hin, dass tierischer Dünger für die Humusbildung eine zentrale Rolle spiele und für den Boden wertvoller sei als Gärreste aus der Biogasanlage. Er gibt zu bedenken:

„Was bei der Idee einer veganen Landwirtschaft völlig ausgeblendet wird, ist, dass wir durch so eine Wirtschaftsweise kontinuierlich negative Humusbilanzen hätten.“

Nicht-essbare Biomasse kann jedenfalls an Nutztiere verfüttert werden, ohne in Konkurrenz zur direkten Ernährung von Menschen zu stehen. Sie nicht über den Tiermagen in ein hochwertiges Lebensmittel zu verwandeln, käme demnach einer Verschwendung von Ressourcen gleich. Würden wir das Gras des Grünlandes ungenutzt lassen und keine Wiederkäuer mehr halten, dann bräuchten wir, bei heutigen Konsumgewohnheiten, im Gegenzug mehr Ackerflächen zur Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln sowie von Futter für Schweine und Hühner . Diese Nutztierarten benötigen pro Kilogramm geliefertem Fleisch zwar deutlich weniger Futter als Rinder. Aber das, was sie fressen, stammt fast ausschließlich vom Ackerland und steht damit in deutlich größerer Nahrungskonkurrenz als das Gras, das einen Großteil des Futters für Rinder ausmachen kann.

CO2-Fußabdruck lässt Nahrungskonkurrenz unberücksichtigt

Wenn es um eine nachhaltigere Zukunft geht, ist häufig von Kreislaufwirtschaft die Rede. Dabei ist eine Art des Wirtschaftens gemeint, bei der natürliche Ressourcen nicht ver- sondern lediglich ge-braucht werden. Dies bedingt die optimale und schonende Nutzung von Stoffen, inklusive Biomasse und ihre Rückführung in den natürlichen Kreislauf.

Wilhelm Windisch ist überzeugt, dass Rinder künftig weitgehend im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft ernährt werden sollten – also vom Grünland und von weiterer nicht-essbarer Biomasse. Sehr intensive Formen der Rindfleischproduktion, zu denen auch die klassische Stiermast in Österreich zählt, basieren oft auf einem hohen Anteil an Maissilage (konservierte, ganze Maispflanzen) sowie Kraftfutter (Körner-Mais, Getreide,- Soja- und Rapsschrot). Ohne Nahrungskonkurrenz ist dies nicht zu gewährleisten – jedenfalls nicht mit der aktuellen Anzahl an gehaltenen Stieren und der Gesamt-Produktionsmenge an so erzeugtem Rindfleisch. In einer Kreislaufwirtschaft ohne Nahrungskonkurrenz gäbe es zwar auch noch Kraftfutter, aber es dürfte nur aus nicht-essbaren Komponenten bestehen. Davon gibt es jedoch nur eine begrenzte Menge. Daraus folgt: In einer perfekten Kreislaufwirtschaft gäbe es weniger Rindfleisch als derzeit. Dennoch sagt Windisch:

„Ich bin der Meinung, dass wir mit dieser intensiven Tierproduktion aufhören müssen. Vor allem sollte die Verwendung von Futtermitteln nicht für Nahrungskonkurrenz sorgen. Das belastet die Umwelt und das Klima."

Die Crux bei dieser Argumentation ist allerdings, dass sie durch standardmäßig berechnete CO2-Fußabdrücke nicht gestützt wird. Standardmäßig wird die Klimawirkung in CO2-Äquivalenten nach dem Maßstab GWP100 berechnet (mehr dazu in unserem Klima-Report an dieser Stelle). Wie oben dargelegt, schneidet dabei nämlich ausgerechnet die intensive Stiermast aufgrund des niedrigsten errechneten Treibhausgasausstoßes am besten ab. Das liegt vor allem an der besseren Futterverwertung und daran, dass der Grad an Nahrungskonkurrenz im Futtermix unberücksichtigt bleibt.

Bei der Standardberechnung schlägt sich vor allem nieder, wie schnell ein Stier wächst. Dass dieses schnellere Wachstum meist durch einen höheren Anteil an Kraftfutter oder Maissilage-Anteil im Futtermix zustande kommt, bleibt unberücksichtigt. Und damit auch der Umstand, dass aus einem Teil des Kraftfutters womöglich auch Brot oder ein anderes Lebensmittel hätte werden können, bzw. dass auf den für Kraftfutter- oder Maisanbau genutzten Flächen unter Umständen auch Brotgetreide oder Kartoffeln für den menschlichen Verzehr hätten angebaut werden können.

„Die reine Fokussierung auf CO2-Äquivalente spricht gegen jede Kreislaufwirtschaft“, stellt Tierernährungsexperte Windisch fest. „Aber die bessere Futterverwertung der Intensivmast wird durch Nahrungskonkurrenz erkauft.”

Zuerst Teller, dann Trog, dann Tank

Eine nachhaltigere Landwirtschaft kann laut Windisch durch eine kaskadische Nutzung der von der Landwirtschaft erzeugten Biomasse gewährleistet werden. Sofern möglich, sollte diese Biomasse zunächst direkt für den menschlichen Verzehr herangezogen werden. Die nicht-essbare Biomasse, die davon übrigbleibt, sollte durch Verfütterung in hochwertige Lebensmittel umgewandelt werden. Erst nachdem sie den Tierkörper durchwandert hat, sollte sie schließlich im Idealfall auch noch mittels Biogasanlage energetisch genutzt , sprich zu Strom und Wärme umgewandelt werden.

In kurzen Worten lautet die nachhaltige Rangfolge der Nutzung landwirtschaftlicher Biomasse demnach: Zuerst Teller, dann Trog und dann Tank. Wenn die Gärreste aus der Biogasanlage zurück auf dem Feld gelandet sind, ist der Kreislauf geschlossen – jedenfalls für einen Teil der Nährstoffe. Ackerfrüchte wie Mais oder Weizen eigens zum Zweck der Biospriterzeugung anzubauen, sieht der Agrarexperte übrigens kritisch.

„Die Biospritproduktion hat angefangen, als es noch eine Menge Getreideüberschüsse gab, die man dadurch verwerten konnte. Das dürfte in Bälde zu einem Ende kommen.”

Eingeschränkt werden muss, dass etwa Brasilen schon seit vielen Jahrzehnten auf Biosprit setzt, wobei dieser dort aus Zuckerrohr hergestellt wird.

In letzter Konsequenz bedeute die Entwicklung Richtung noch mehr Kreislaufwirtschaft und einer weitgehenden Beschränkung auf die anfallende nicht-essbare Biomasse allerdings, dass insgesamt weniger Tiere gehalten werden können und folglich weniger Fleisch für den Konsum zur Verfügung steht.

Insgesamt schlägt auch Thomas Guggenberger in eine ähnliche Kerbe. Er ist Leiter des Instituts für Nutztierforschung und Mitarbeiter der Forschungsgruppe Ökoeffizienz an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Auf die Frage, wie sich die österreichische Rindfleischproduktion weiter in Richtung mehr Nachhaltigkeit entwickeln kann, nennt er zwei Dinge:

„Zum einen sollte die Rinderwirtschaft standortgerecht arbeiten, das heißt, die Leistungsziele des jeweiligen Betriebs an den natürlichen Grundlagen des Standorts auszurichten. Zum anderen sollte sie Betriebsmittel klimaschonend einsetzen.”

Für Guggenberger bedeutet das aber nicht die gänzliche oder generelle Abkehr von intensiveren Formen der österreichischen Rindfleischproduktion. So sei der Anbau von Silomais, dort wo er gut wächst, eben auch eine standortgerechte Form der Landwirtschaft, die gegebene klimatische Voraussetzungen in hohe Erträge umsetzt. Dass dort, wo der Silomais wächst, auch der Maststier steht, sei unter anderem eine Konsequenz aus der Nachfrage nach Rindfleisch. „Aber der Maststier muss kein Soja fressen“, sagt Guggenberger. Soja kann neben Gras und Maissilage ein wichtiger Teil der Futterration von Maststieren sein, weil es einen hohen Energie- mit eine hohen Eiweißgehalt kombiniert und das schnellere Muskelwachstum der Tiere unterstützt. Es wird meist aus Übersee eingeführt, wobei Ware aus Südamerika mit der Umwandlung von Savannen- und Regenwaldflächen in Ackerland in Verbindung steht. „Ich würde generell auf Soja verzichten, weil daraus auch Lebensmittel gemacht werden können. Aber erst recht würde ich jenes Soja streichen, für das in Südamerika der Regenwald gerodet oder die indigene Bevölkerung vertrieben wird“, sagt Thomas Guggenberger. Stattdessen kann die Eiweißversorgung der Tiere etwa über Raps- oder Sonnenblumen-Extraktionsschrot gewährleistet werden, der bei der Ölgewinnung übrig bleibt. Oder über Reststoffe aus den Brauereien (Biertreber) und aus der Alkoholherstellung (Schlempen) sowie über den Anbau von Ackerbohnen, Futtererbsen oder eiweißhaltigem Grundfutter wie Kleegras.

Zielkonflikt: artenreiches Grünland vs. Klimaschutz

Basis der Rinderfütterung ist ein nahrhaftes und eiweißreiches Grundfutter wie Gras (Grünfutter). Dies gilt umso mehr, wenn man weniger Kraftfutter einsetzen möchte, bzw. weniger Ackerfrüchte mit potenzieller Nahrungskonkurrenz. Dazu braucht es Grünfutter von hoher Qualität, bei dem Kohlenhydrate und Eiweiße ausreichend und in leicht verdaulicher Form vorliegen. Dazu bedarf es einer ausreichenden Düngung der Wiesen. Zudem muss das Gras zum Zeitpunkt des Verfütterns relativ jung sein, wodurch eine frühere und damit insgesamt häufigere Mahd erforderlich wird. Lässt man das Gras dagegen länger wachsen, beginnen die Pflanzen vermehrt den auch für Wiederkäuer unverdaulichen „Holzstoff“ Lignin in ihren Zellwänden einzulagern. Sie werden dadurch fester, stabiler, aber auch schwerer verdaulich. Häufigeres Mähen und ausreichende Nährstoffversorgung fördern das Wachstum der Wiesen und liefern gut verwertbares, eiweißreiches Futter. Gutes Futter verbessert das Wachstum der Rinder und verkürzt die Zeit bis zur Schlachtreife. Dadurch verursachen die Tiere pro Kilogramm Fleisch weniger Treibhausgasemissionen als bei langsamerem Wachstum. Man kann also sagen: Gutes Gras ist gut fürs Klima.

Häufiges Mähen und starkes Düngen schmälern die Artenvielfalt

Gleichzeitig sorgt häufiges Mähen in Kombination mit Düngung für eine geringere Artenvielfalt. Beides sorgt dafür, dass wenige, zu schnellem Wachstum fähige Pflanzenarten einen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Pflanzen erlangen, die artbedingt nicht zu schnellerem Wachstum fähig sind. Letztere werden dann durch die schnellwachsende Konkurrenz unterdrückt, indem sie Licht, Wasser und Nährstoffe „an sich reißen“ und allmählich für das Verschwinden zahlreicher Arten sorgen. Zu erkennen ist das zum Beispiel an der Dominanz des Löwenzahns, der im Frühling auf intensiv genutzten Wiesen für einen prächtig-gelben Blütenteppich sorgt. Dieser mag zwar hübsch anzuschauen sein, ist aber Ausdruck einer reduzierten Artenvielfalt.

Aus diesem Grund sind intensiv genutzte, das heißt häufiger gemähte und stärker gedüngte Grünlandflächen zwar vorteilhaft für eine klimaeffiziente Rindfleisch- und Milchproduktion, aber gleichzeitig nachteilig für die Biodiversität der Kulturlandschaft. Die Intensivierung der Grünlandnutzung vergangener Jahrzehnte ist laut Studien unter anderem auch ein wesentlicher Faktor beim Rückgang von Insektenvorkommen in Agrarlandschaften.

Laut Grünem Bericht 2023 werden in Österreich 46 Prozent der 1,3 Millionen Hektar Grünlandfläche extensiv genutzt. Dazu gehören unter anderem Almen sowie Wiesen, die maximal zweimal pro Jahr gemäht werden. 54 Prozent des Grünlands werden intensiv genutzt, vor allem in Form von Wiesen, die mindestens dreimal pro Jahr gemäht werden. Je nach geografischer Lage erfolgt der Schnitt innerhalb Österreichs auch bis zu fünfmal jährlich. Möglich gemacht hat dies die Mechanisierung der Landwirtschaft, wobei heute leistungsfähigere Technik für eine schnellere Ernte ermöglicht. Dazu berichtet Thomas Guggenberger aus seiner Jugend am Bergbauernhof:

„Früher hatten wir, wie fast alle rundherum, einen 188-er Steyrer Traktor mit einem Ein-Meter-Balkenmähwerk. Damit haben wir zu Ferienbeginn begonnen Heu zu machen und am Ende der Ferien waren wir fertig. Ständig haben wir irgendwo irgendein Stück Wiese gemäht. Wir wären technologisch gar nicht in der Lage gewesen, schneller voranzukommen. Heute dauert dieselbe Arbeit ein paar Tage.”

Durch den vergleichsweise langsamen Arbeitsfortschritt gab es früher immer viele später gemähte Stücke, auf denen die Pflanzen in die Höhe schießen und aussamen konnten. Heute gibt es PS-stärkere Traktoren und viel breitere Mähwerke. „Der Verlust an Artenvielfalt ist der Kollateralschaden der schnellen Ernte“, sagt Guggenberger.

Mit dem Konzept des „abgestuften Wiesenbaus“ verfolgen manche Betriebe das Ziel, einen Teil ihrer Flächen biodiversitätsfreundlicher zu bewirtschaften, konkret: weniger häufig zu mähen. Besonders Flächen, die etwa an steilen Hängen liegen, von Staunässe betroffen sind oder wegen spitzer Winkel schwerer zu befahren sind, werden dabei bewusst liegen gelassen und erst zu einem späteren Zeitpunkt gemäht.

Methan anders bewerten?

Wenn es um die Klimawirkung der Rindfleischproduktion geht, dann steht nach herkömmlicher Betrachtungsweise das Klimagas Methan an erster Stelle. Methan (CH4) entsteht von Natur aus überall dort, wo organische Masse unter Abwesenheit von Sauerstoff umgewandelt wird. Dies geschieht durch Mikroorganismen oder während geologischer Prozesse. Das Gas entweicht beispielsweise aus Sümpfen, aus Mülldeponien oder beim Abbau von Steinkohle. Wichtigste landwirtschaftliche Quellen sind Wiederkäuer (Rind, Schaf, Ziege), überflutete Reisfelder oder unverschlossene Güllebehälter.

Auch quer über alle unterschiedlichen österreichischen Rindfleisch-Produktionssysteme stellt das im Verdauungsapparat der Rinder durch Mikroorganismen gebildete Gas meist die größte Einzel-Emissionsquelle dar (siehe dazu die Grafik am Beginn des Kapitels). Dabei gilt vereinfacht gesagt ein grundlegender Zusammenhang: Je länger ein Rind lebt und frisst, desto mehr Methan stößt es insgesamt aus und desto größer ist der CO2-Fußabdruck, den seine Produkte hinterlassen. Auch die Verursachung anderer Klimagase nimmt mit steigender Lebenszeit zu.

Gleichzeitig gilt: Je größer die resultierende Produktmenge, desto kleiner der Abdruck pro Kilogramm Produkt.

Pflanzen entnehmen CO2 aus der Atmosphäre und wandeln es in komplexe Kohlenstoffverbindungen um. Wiederkäuer fressen die Pflanzen und nutzen den enthaltenen Kohlstoff für ihren Stoffwechsel, dabei entsteht Methan. Methan ist, auf 100 Jahre umgelegt, zwar 28-mal klimaschädlicher als CO2, wird aber in der Atmosphäre nach durchschnittlich zwölf Jahren wieder abgebaut. Fossiles CO2 kann dagegen viele tausend Jahre überdauern. Die vergleichsweise kurze Lebensdauer von Methan verhindert, dass sich das Gas in der Atmosphäre anhäufen kann. Nach einem Abbau zu CO2 wird es, bilanziell betrachtet, von den Futterpflanzen wiederaufgenommen, aus denen es im Wiederkäuermagen entstanden ist. Es zirkuliert also in einem natürlichen Kohlensoff-Kreislauf. In letzter Konsequenz bedeutet das, dass 1.000 Rinder stets dieselbe Konzentration Methan in der Atmosphäre verursachen und diese dadurch immer gleich warm halten. Für eine zusätzliche, der Rinderhaltung zuzuschreibende Erderwärmung, braucht es eine zusätzliche Anzahl von Rindern, die den Methan-Gehalt der Atmosphäre steigern. Global betrachtet geschieht dies auch, nicht aber in Österreich oder anderen EU-Ländern, wo die Zahl der Rinder seit Langem rückläufig ist, vor allem aufgrund von Effizienzsteigerungen.

Mittel- und langfristig hängt das Ausmaß der Erderwärmung daher fast ausschließlich vom Gehalt des CO2 ab. Dieser Umstand wird allerdings bei der bislang üblichen Berechnungsweise von CO2-Äquivalenten nach Ansicht vieler Forschenden nicht angemessen berücksichtigt, weshalb unter anderem im aktuellen Sachstandsbericht des IPCC eine Neubewertung von Methan ins Spiel gebracht.

Im Rahmen einer im Herbst 2022 veröffentlichten Studie von BOKU-Forschenden, wurde die Klimawirkung von österreichischem Rindfleisch und anderen tierischen Produkten anhand eines alternativen Bewertungsmaßstabs berechnet. Diese als GWP* (gesprochen: G-W-P Stern) bezeichnete Metrik soll den tatsächlichen Beitrag des Methans auf die dauerhafte Erwärmung der Atmosphäre realistischer abbilden als die bislang übliche Metrik GWP100. Ein durchschnittliches Kilogramm österreichisches Rindfleisch kommt demnach auf 9,6 Kilogramm sogenannter CO2-Erwärmungsäquivalente statt, wie bei herkömmlicher Betrachtung, auf 14,5 CO2-Äquivalente.

Die Rolle des Methans bei der landwirtschaftlichen Produktion haben wir ausführlich in unserem Klima-Report beschrieben. Schau dir dazu das entsprechende Kapitel „Die Kuh und das Methan: eine Frage der Bewertung“ an!

Was bewirkt die gentechnikfreie Produktion?

Gentechnik spielt in der Produktion von Rindfleisch derzeit vor allem bei der Bereitstellung von Futtermitteln eine Rolle. Bei der Fütterung von Mastrindern ist es österreichischen Betrieben grundsätzlich erlaubt, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) einzusetzen. In der Praxis betrifft dies in erster Linie die intensive Stiermast, bei der Betriebe, je nach aktuellen Einkaufspreisen und anderen Überlegungen, auch GVO-Soja als Teil der Futterration einsetzen können. Im Gegensatz dazu ist die gesamte Milch-, genau wie die Eier- und Geflügelfleischproduktion per Definition gentechnik-frei. Auch einige Zusatz-Module des AMA-Gütesiegels und bestimmte Vermarktungsprogramme verpflichten die daran teilnehmenden Betriebe zum Verzicht auf Gentechnik.

Was genau allerdings als Gentechnik betrachtet wird und was dementsprechend „gentechnik-frei" bedeutet, darüber gehen die Ansichten weit auseinander. In der Diskussion um gentechnische Methoden in der Pflanzenzüchtung sind, grob vereinfacht, drei unterschiedliche Kategorien von Gentechnik relevant:

- Klassische GVO: Gene eines fremden Organismus (z.B. eines Bakteriums) werden in das Pflanzengenom eingeschleust, etwa um eine Resistenz gegen Schadinsekten oder bestimmte Unkrautvernichtungsmittel zu erzeugen. Der Anbau ist in Österreich verboten. Einfuhr jedoch nach EU-Zulassung erlaubt. Strenge Regeln für Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit.

- Ungerichtete Mutagenese: Das natürliche Auftreten von zufälligen Mutationen in Samen oder jungen Pflänzchen wird durch Behandlung mit Chemikalien oder ionisierender („radioaktiver“) Strahlung sprunghaft erhöht. Dabei auftretende gewünschte Eigenschaften werden ausgewählt und weitergezüchtet. Auch diese Sorten sind GVO im Sinne der EU-Freisetzungsrichtlinie. Anbau und Einfuhr sind ohne Kennzeichnung oder andere Einschränkungen erlaubt, wobei aber die normalen Zulassungsregeln für herkömmliches Saatgut inklusive verschiedenster Eigenschaftsprüfungen gelten. Pflanzenzüchtung mittels ungerichteter Mutagenese wird auch in Österreich spätestens seit den 1960er Jahren betrieben und gilt seit Langem als sicher. Daher sind entsprechende Pflanzensorten von der viel strengeren Regulierung ausgenommen, die für klassische GVO gelten. GVO aus ungerichteter Mutagenese sind in Österreich sowohl in Futter- als auch in Lebensmitteln allgegenwärtig.

- Genom-Editierung/Neue Genomische Techniken (NGT): Die bekannteste dieser auch als neue Züchtungstechniken bekannten Werkzeuge ist die Genschere CRISPR/Cas. Mit ihr lässt sich das Erbgut von Pflanzen punktgenau ändern, auch ohne das Einschleusen von Fremdgenen. Der Anbau genomeditierter Sorten ist in Österreich de facto verboten; Einfuhr als Lebens- oder Futtermittel prinzipiell möglich, aber derzeit noch kein Antrag anhängig. Rechtlich werden solche Sorten derzeit wie klassische GVO behandelt, wobei eine Initiative der EU-Kommission eine Neuregelung anstrebt. Genomeditierte Sorten würden demnach zwar weiterhin als GVO bezeichnet. Aber solange sie keine artfremden Gene in sich tragen sollen sie weitgehend wie herkömmlich gezüchtete Pflanzen gehandhabt werden (Stand Oktober 2023).

Wissenschaftlich betrachtet hängen die unterschiedlichen Auswirkungen des Anbaus von Nutzpflanzen mit den Eigenschaften dieser Pflanzen und vor allem mit der Art und Weise des Anbaus zusammen. Keinen Einfluss darauf hat dagegen die Methode, mit deren Hilfe eine Sorte gezüchtet wurde. Es gibt daher einen breiten, weltweiten wissenschaftlichen Konsens darüber, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen kein höheres Risiko für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit mit sich bringen als herkömmlich gezüchtete Sorten.

Indirekter Nutzen durch Verzicht auf Soja-Importe aus Südamerika

Klassische GVO können in Form von Import-Soja aus Nord- und Südamerika als Teil der Futterration österreichischer Mastrinder zum Einsatz kommen, vornehmlich in eher intensiven Produktionssystemen wie der Stiermast. Was tatsächlich verfüttert wird, ist allerdings Teil der jeweils betriebsindividuellen Strategie. Auf die Gesundheit der Tiere oder die Qualität des von ihnen gewonnenen Rindfleischs hat die Frage, ob GVO verfüttert werden oder nicht, keinen Einfluss. Die Verfütterung von Soja an sich zeigt aber gerade bei jungen Rindern positive Auswirkungen auf die Verdauung und dient der Deckung von Eiweiß- und Energiebedarf. Ihr Einsatz muss auf Rindfleischprodukten nicht kenntlich gemacht werden.

Betriebe, die Rindfleisch unter dem AMA-Gütesiegel produzieren, können sich im Rahmen bestimmter Zusatzmodule aber zum Verzicht auf solche klassischen GVO bei Futterpflanzen verpflichten, wobei eine GVO-frei-Zertifizierung auch unabhängig vom AMA-Gütesiegel möglich ist. Futtermittelchargen gelten laut Österreichischem Lebensmittelbuch bzw. gemäß dem Gentechnikgesetz bis zu einem Schwellenwert von 0,9 Prozent GVO-Gehalt als „gentechnik-frei“, sofern das Vorhandensein als „zufällig und technisch nicht vermeidbar“ anerkannt wird. Bei Kontrollen muss ein Futtermittelunternehmen daher nachweisen können, dass es bestimmte Regeln zur Gewährleistung der Gentechnik-Freiheit eingehalten hat und bereits ab einen festgestellten Gehalt von 0,1 Prozent muss das Unternehmen Maßnahmen einleiten, um die künftige Einhaltung der GVO-Freiheit zu gewährleisten. Ähnliches gilt für die Bio-Produktion.

Das Gros der europäischen Sojaimporte kommt aus Nord- und Südamerika, wo weit über 90 Prozent der Ernte (in Argentinien 100 Prozent) aus GVO-Sorten bestehen. In Südamerika ist der Sojaanbau zum Teil mit der Umwandlung von Savannen oder Regenwäldern in Ackerland (klimaschädlichen Landnutzungsänderungen) oder mit anderen nicht nachhaltigen Praktiken verbunden. Indem Betriebe auf klassische GVO verzichten, verzichten sie auf Futtermittel, die mit Emissionen aus Landnutzungsänderungen belastet sind und mindern dadurch den CO2-Fußabdruck des von ihnen produzierten Rindfleischs. Mehr Informationen zum Anbau von Gentechnik-Soja findest du in unserer Lebensmittel-Recherche „Soja“ im Kapitel Gentechnik-Soja – Was ist das?

Neben dem Einsatz von Gentechnik-Verfahren als Werkzeug der Pflanzenzüchtung, gibt es mehrere andere Anwendungsgebiete, die auch in der Rindfleischproduktion eine Rolle spielen können. So werden etwa manchen Futtermitteln zugesetzte Aminosäuren, Vitamine oder Enzyme heutzutage in Fermentern von Mikroorganismen produziert. Diese Mikroorganismen sind häufig mittels Gentechnik so optimiert worden, dass sie die gewünschten Substanzen in möglichst reiner Form kostengünstig produzieren. Auch Tierarzneimittel werden häufig mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt, genau wie in der Humanmedizin. Auch in diesem Fall hat der Einsatz von Gentechnik allenfalls positive Auswirkungen auf Gesundheit von Tier und Mensch und muss grundsätzlich nicht gekennzeichnet werden. Dies gilt auch für die „Ohne Gentechnik“-Produktion. Auch an dieser Stelle gehen die Bio-Richtlinien über die „Ohne Gentechnik“-Richtlinien hinaus und erlauben lediglich die Produktion von Tierarzneimitteln mit Hilfe von GVO, nicht aber die von Futtermittelzusätzen wie Vitaminen und dergleichen.

- Rindfleisch und das Klima

- Das Rind in der Kreislaufwirtschaft: Erst Teller, dann Trog, dann Tank

- Zielkonflikt: artenreiches Grünland vs. Klimaschutz

- Methan anders bewerten?

- Was bewirkt die gentechnikfreie Produktion?

- Stickstoff- und Phosphat-Emissionen aus der Rinderhaltung

- Rinder und ihr Wasserbedarf

- Nachhaltigkeitsaspekte von biologisch und konventionell erzeugtem Rindfleisch

- Besonderheiten der globalen Rindfleischproduktion

- Einsatz von Hormonpräparaten

Stickstoff- und Phosphat-Emissionen aus der Rinderhaltung

Das Element Stickstoff mit dem N im Periodensystem ist nicht nur der mengenmäßig wichtigste natürliche Pflanzennährstoff und ein essenzieller Baustein von Eiweißverbindungen. Stickstoff spielt auch im Zusammenhang mit bestimmten ökologischen Problemen eine zentrale Rolle, wobei dies in unterschiedlichen Weltgegenden und selbst innerhalb Europas in unterschiedlichem Ausmaß der Fall ist. Im Bereich der Landwirtschaft ist Stickstoff in erster Linie als Teil von folgenden drei Verbindungen zu nennen:

- Nitrat (NO3-): wichtigste und neben Ammonium die einzige stickstoffhaltige chemische Verbindung, über die Pflanzen Stickstoff aufnehmen und zu Eiweißen umbauen können. Die Auswaschung von Nitrat-Ionen aus dem Boden kann zu unerwünschten Einträgen vor allem in das Grundwasser führen.

- Ammoniakgas (NH3): entweicht über die Luft und führt zu Feinstaubbildung. Zudem wird der enthaltene Stickstoff mit dem Regen wieder ins Erdreich eingetragen und führt so zur Überdüngung von Ökosystemen.

- Lachgas (N20): Stickstoffliebende Bodenbakterien produzieren Lachgas, das zur Klimaerwärmung beiträgt.

Zusätzlich verursacht allein die industrielle Produktion synthetischer Stickstoffdünger aufgrund des damit verbundenen hohen Energiebedarfs fast 1 % der globalen THG-Emissionen. Zählt man die aus dem Dünger am Feld entstehenden Lachgas-Emissionen sowie den Transport des Düngers dazu, dann resultieren daraus 2 % der globalen Treibhausgas-Emissionen. Synthetische Stickstoffdünger (Handelsdünger) spielen in der Rindfleischproduktion in erster Linie beim Anbau von Ackerkulturen eine Rolle, die in Form von Maissilage und Kraftfutter Teil der Ernährung des Rindes ausmachen. Organische bzw. natürliche Stickstoffdünger fallen in Form von Mist und Gülle (Wirtschaftsdünger) an, mit denen Acker- und Grünland gedüngt wird.

Verursacher unerwünschter Stickstoffemissionen sind neben der Landwirtschaft unter anderem auch der Straßenverkehr oder industrielle Verbrennungsprozesse. Auch Phosphat ist ein wichtiger Pflanzennährstoff, Bestandteil von Wirtschaftsdüngern und tritt zugleich als Umweltschadstoff auf. Auch er wird neben der Landwirtschaft von weiteren Quellen wie Haushalten in die Umwelt ausgebracht. In Österreich spielen Phosphateinträge über die Haushalte allerdings keine Rolle mehr, seit Kläranlagen Phosphate aus Abwässern (eingetragen über Fäkalien) ausfiltern. Zudem sind Phosphate in Waschmitteln und Reinigern in der EU seit 2013 weitgehend verboten.

Nitrat im Wasser, Ammoniak in der Luft

Im Zusammenhang mit Ammoniak- und Nitratausträgen aus der Rinderhaltung ist unter anderem der anfallende organische Dünger (Gülle und Mist) zu nennen. Er kann bereits im Stall sowie zum Zeitpunkt der Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen für beträchtliche Ammoniak-Emissionen sorgen sowie über den Boden und das Regenwasser für erhöhte Nitratgehalte in Gewässern verantwortlich sein. Für Grundwasser, aus dem in Österreich auch 100 Prozent des Trinkwassers entnommen werden, gilt in Österreich ein Schwellenwert von 45 Milligramm Nitrat pro Liter. Ab diesem Wert gilt das Grundwasser in diesem Bereich als „gefährdet“. Mehr dazu im Abschnitt Nährstoffüberschüsse bei stark konzentrierter Tierhaltung weiter unten. Für den Nitratgehalt im Trinkwasser selbst gilt zum Zweck der Minimierung potenzieller Gesundheitsrisiken EU-weit ein gesetzlicher Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Mehr dazu weiter unten.

In den Wirtschaftsdüngern liegt der Stickstoff zunächst zum Teil in organisch gebundener Form vor, sprich als fester oder flüssiger Bestandteil der Reste von verdautem Futter (Kot und Urin), ggf. gemischt mit Stroh, das im Stall als Einstreu gedient hat. Mikroorganismen bauen das organische Material im Boden – im Falle von Mist auch bereits während der Lagerung – ab und führen den enthaltenen Stickstoff in mineralische Verbindungen wie Ammonium und Nitrat über. Ausschließlich in dieser mineralischen Form können Pflanzen den Stickstoff wieder aufnehmen.

In bestimmten sogenannten Mineraldüngern liegt der Stickstoff bereits als Nitrat, Ammonium oder in anderen mineralischen Formen vor. Das Ziel jeder Düngung ist, über die bessere Ernährung von Nutzpflanzen für ertragreiche Ernten zu sorgen. Dabei ist jeder Verlust von Nährstoffen wie Stickstoff, etwa durch die Auswaschung von Nitrat aus Ackerböden, nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein ökonomisches Problem. Denn schließlich geht dabei in erster Linie ein wertvoller Dünger ungenutzt verloren. Zum ökologischen Problem wird dies erst durch die Anreicherung dieser Nährstoffe auf nicht-landwirtschaftlichen Flächen.

Nitrat-Ionen, die nicht von Pflanzenwurzeln oder Mikroorganismen aufgenommen werden, unterliegen dem Risiko der Auswaschung. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob das Nitrat ursprünglich aus Wirtschafts- oder Mineraldünger stammt. Über das Regenwasser kann Nitrat durch Versickern oder Bodenerosion in Grund- und Oberflächengewässer gelangen. Im Zusammenhang mit dem Eintrag von Stickstoff und Phosphat in Flüsse, Seen und Meere spricht man auch von Eutrophierung. In einem stark mit Nährstoffen belasteten Gewässer kann es zu Phänomenen wie der massenhaften Vermehrung von Algen kommen („Algenblüte“). Bei der anschließenden bakteriellen Zersetzung (Verrottung) wird viel Sauerstoff verbraucht, wodurch Sauerstoffmangel entstehen kann. Die Folge sind Fäulnis und Gärung sowie die Entstehung giftiger Gase wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Im Extremfall kann die Eutrophierung dazu führen, dass ein Gewässer „kippt“ und Fische und andere Tiere verenden.

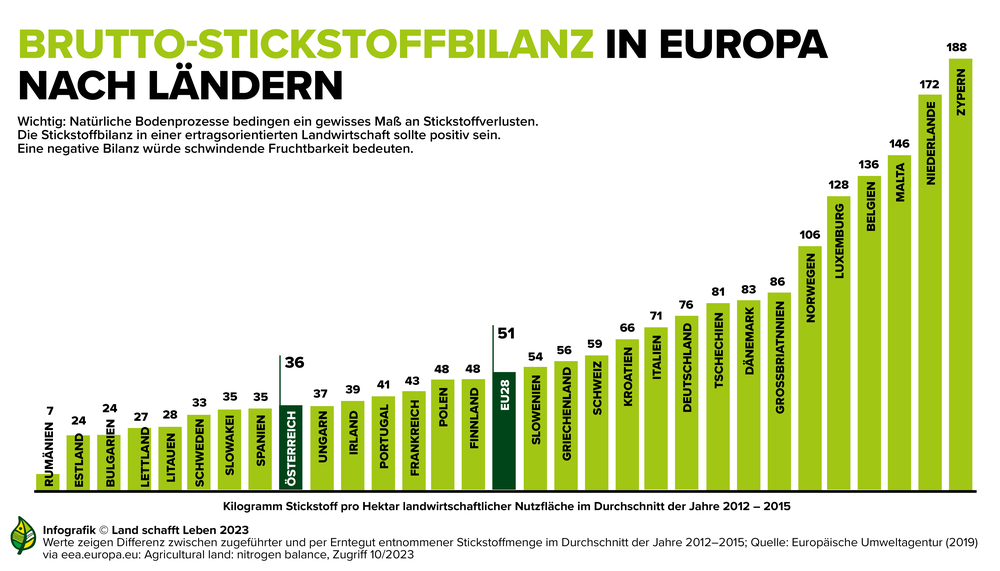

Stickstoffverbindungen gelangen auch über die Ausgasung von Ammoniak in die Umwelt. Das Gas entweicht etwa aus der Gülle und kann gesundheitsschädlichen Feinstaub bilden. Zudem wird der so in die Luft beförderte Stickstoff mit dem Regen wieder ausgewaschen und gelangt auf diesem Weg in Gewässer und andere Ökosysteme. In Land-Ökosystemen verringert der unerwünschte Nährstoffeintrag die Artenvielfalt , indem er schnellwachsenden Pflanzen einen Konkurrenzvorteil verschafft. Dabei wird dasselbe Prinzip wirksam, das auch intensiv gedüngtem Grünland eine geringere Artenvielfalt beschert als extensiv gedüngtem (siehe oben). Die genannten Phänomene sind auch in Österreich zu beobachten, wenngleich die Situation nicht mit der in vielen anderen Ländern vergleichbar ist. Dies ist unter anderem an der Stickstoffbilanz für Österreich abzulesen (siehe weiter unten) als auch an dem, was das Umweltbundesamt in seinem 13. Umweltkontrollbericht im Jahr 2022 schreibt. Darin heißt es:

„Trotz der insgesamt moderaten österreichweiten Gesamtbilanz für Stickstoff bzw. des geringen Phosphor-Überschusses auf den landwirtschaftlichen Flächen können regional schwerpunktmäßig Umweltgefährdungen durch Nährstoffausträge auftreten. Diese müssen durch weitere Maßnahmen verringert werden.“

Nitrat ist zwar auch ein natürlicher Bestandteil von Pflanzen und kommt vor allem in grünem Blattgemüse wie Salaten oder Spinat in hohen Konzentrationen von bis zu mehreren tausend Milligramm pro Kilogramm Lebensmittel vor. Es kann im Körper aber unter Bestimmten Umständen zu Nitrit umgewandelt werden. Nitrit wirkt im Blut hemmend auf den Sauerstofftransport. Zudem kann es zusammen mit anderen Stickstoffverbindungen krebserregende Nitrosamine bilden. Für Trinkwasser gelten daher strenge Vorgaben sowie ein EU-weiter Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Mehr dazu im Abschnitt „Nitrat als Gesundheitsrisiko?" weiter unten.

Düngung gehört zu den Ur-Prinzipien der Landwirtschaft

Trotz dieser negativen Begleiterscheinungen ist es aber wichtig zu bedenken, dass das Düngen von Wiesen und Feldern, ähnlich wie das Säen und Ernten, zu den Ur-Prinzipien der Landwirtschaft gehört. Der Anbau von Kulturpflanzen ist ohne irgendeine Art der Düngung auf Dauer nicht möglich. Das liegt daran, dass mit jeder Ernte die im Erntegut enthaltenen Nährstoffe vom Feld oder der Wiese wegtransportiert werden. Die dadurch entstehende Nährstofflücke muss durch Düngung wieder ausgeglichen werden, wenn man die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten möchte. Werden dem Boden dauerhaft mehr Nährstoffe über die Ernte entzogen als über die Düngung nachgeliefert, dann nimmt die Fruchtbarkeit des Bodens allmählich ab, der Boden „laugt aus“ und degeneriert bis hin zur Wüstenbildung.

Ein grundsätzliches Problem bei der Düngung von landwirtschaftlichen Flächen ist die Tatsache, dass es das perfekte Maß dafür im Grunde nie gibt. Das bedeutet, dass eine Landwirtin stets entweder zu wenig oder zu viel, aber nie die in jeder Hinsicht exakt richtige Menge düngen kann. Unter anderem ist das darauf zurückzuführen, dass in einem gesunden Boden stets eine Vielzahl biochemischer Prozesse abläuft. Diese werden vor allem von Bakterien getrieben, die organisches Material abbauen und den darin enthaltenen Stickstoff (und andere Nährstoffe) von der einen in die andere Form umwandeln. Ein unterschiedlich großer Teil des Nährstoffgehalts in organischen Düngern steht der Pflanze somit erst dann zur Verfügung, wenn er durch Mikroorganismen in pflanzenverfügbare Formen, in erster Linie Nitrat, umgebaut wurde. Die Aktivität der Bakterien ist allerdings witterungsabhängig und kann nicht exakt vorausgesagt werden. Ohne die Umwandlung in Nitrat (und zum Teil in Ammonium) kann die Pflanze den Stickstoff nicht aufnehmen. Gleichzeitig ist Nitrat wasserlöslich und damit auswaschungsgefährdet. Immer wenn also ausreichend Stickstoff für gute Erträge vorhanden ist, wird automatisch auch eine gewisse unvermeidliche Menge über die bakterielle Umwandlung in Nitrat, Lachgas oder andere Verbindungen verlorengehen. Zudem haben Temperatur und Niederschlag, also der Witterungsverlauf, Einfluss darauf, wie viel Nitrat-Stickstoff ein Pflanzenbestand in einer bestimmten Periode überhaupt aufnehmen kann.

Fazit: Die zeit- und bedarfsgerechte Dosierung des Düngers gehört zu den zentralen Herausforderungen der Landwirtschaft. Verlustfreie Düngung ist von Natur aus nicht möglich. Aus Nachhaltigkeitsperspektive sollte die Frage also nicht lauten, ob es zu Stickstoffverlusten kommt oder nicht. Die Frage sollte sich vielmehr um das möglichst optimale Maß der Düngung drehen, das gute Erträge mit akzeptablen Stickstoffverlusten kombiniert.

Dieses optimale Maß lässt sich allerdings nicht in eine einzige Faustzahl gießen und hängt von vielen Faktoren ab, vor allem vom jeweiligen Standort einer landwirtschaftlichen Fläche und seiner individuellen Kombination aus Klima, Boden und Topografie. Auch der Nährstoffbedarf unterschiedlicher Kulturpflanzen oder der konkrete Witterungsverlauf eines Jahres üben erheblichen Einfluss aus. Das optimale Düngermaß für einen schweren, humosen Boden mit großer Speicherkapazität, kann auf einem leichten und sandigen Boden schon zu erheblichen Verlusten durch Auswaschung führen. Digitale und satellitenunterstütze Technologien oder, im Falle von Gülle, die bodennahe und zeitgerechte Ausbringung mittels sogenannter Schleppschläuche können helfen, die Nährstoffe präziser zu dosieren und Verluste zu reduzieren. Ebenso wichtig sind Kenntnisse und Erfahrungen von Bäuerinnen und Bauern über den Charakter des jeweiligen Standorts. So kann möglichst viel Stickstoff im Kreislauf gehalten und die Zufuhr synthetischer Dünger von außen begrenzt werden.

Ob es tatsächlich zu Stickstoffausträgen in erhöhtem, möglicherweise inakzeptablem Ausmaß kommt, hängt wesentlich mit der Art und Weise der Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs zusammen. Nicht nachhaltige Praktiken können zu erheblichen Stickstoffverlusten führen. Auf der anderen Seite lassen sich diese durch eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen eindämmen.

Gesetze und Förderungen mit Ziel: weniger Stickstoffverluste

Auf EU-Ebene wurde im Jahr 1991 die sogenannte Nitratrichtlinie erlassen, die Gewässer vor Einträgen mit Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen schützen soll. In Österreich ist die Nitratrichtlinie durch die Aktionsprogramm-Nitrat-Verordnung (NAPV) in nationales Recht umgesetzt. Die Verordnung nennt zahlreiche Vorgaben zur Vermeidung bzw. Begrenzung von Stickstoffausträgen in die Umwelt und gilt für alle landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich. In einem zusammenfassenden aktuellen Merkblatt der Agrarmarkt Austria (AMA) reichen diese Vorgaben über zehn Seiten hinweg und werden in der Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung detaillierter ausgeführt. Es geht dabei um Aspekte wie die zeitliche und mengenmäßige Beschränkung der Ausbringung stickstoffhaltiger Düngemittel, erforderliche Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger, die Pflicht zur Dokumentation anfallender und ausgebrachter Stickstoffmengen oder den Nachweis von dauerhaft begrünten Pufferstreifen neben Bächen oder anderen Gewässern.

Konkret dürfen beispielsweise pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche im Durchschnitt eines Betriebes maximal 170 Kilogramm Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern ausgebracht werden. Auch für die ausgebrachte Gesamtmenge an Stickstoff, zu der auch die Düngung mit Mineraldüngern oder Kompost zählt, gibt es Obergrenzen. Auf Ackerland hängen diese von der angebauten Kultur und deren durchschnittlichen Erträgen aus den Vorjahren ab. Landwirtinnen und Landwirte müssen also berechnen, wie hoch der realistisch erzielbare Ertrag ihres Weizens oder ihres Maises an ihren Standort sein kann und welche Menge an Stickstoff die Pflanzenbestände dafür voraussichtlich benötigen. Davon abzuziehen ist ggf. die Menge an Stickstoff, die aus Ernterückständen bestimmter vorangegangener Kulturen nachgeliefert oder über nitrathaltiges Beregnungswasser zugeführt wird.