Österreich ist menschengemacht –

wie Landwirtschaft und Tourismus zusammenwirken

Vor einigen tausend Jahren war Österreich noch eine reine Naturlandschaft – eine Wildnis, in der dichte und finstere Wälder vorherrschten. Mit dem Aufkommen der Landwirtschaft änderte sich das Gesicht des Landes radikal. Menschen drängten den Wald zurück, um Weide- und Ackerland zu gewinnen. Bäuerinnen und Bauern pflegen diese menschengemachte Kulturlandschaft bis heute und erhalten dadurch auch die Grundlage eines der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes: des Tourismus.

Heute ist der Tourismus eine wichtige Säule des Wohlstandes in Österreich. 37 Milliarden Euro haben Besucherinnen und Besucher allein im Jahr 2023 hierzulande ausgegeben. Mehr als die Hälfte davon, genauer gesagt rund 23 Milliarden, fiel dabei auf Gäste aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland. Mit dem Geld, das sie hierlassen, leisten sie einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaftskraft des Landes. Direkte und indirekte Wertschöpfung zusammengenommen lag der Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 bei sechs Prozent.

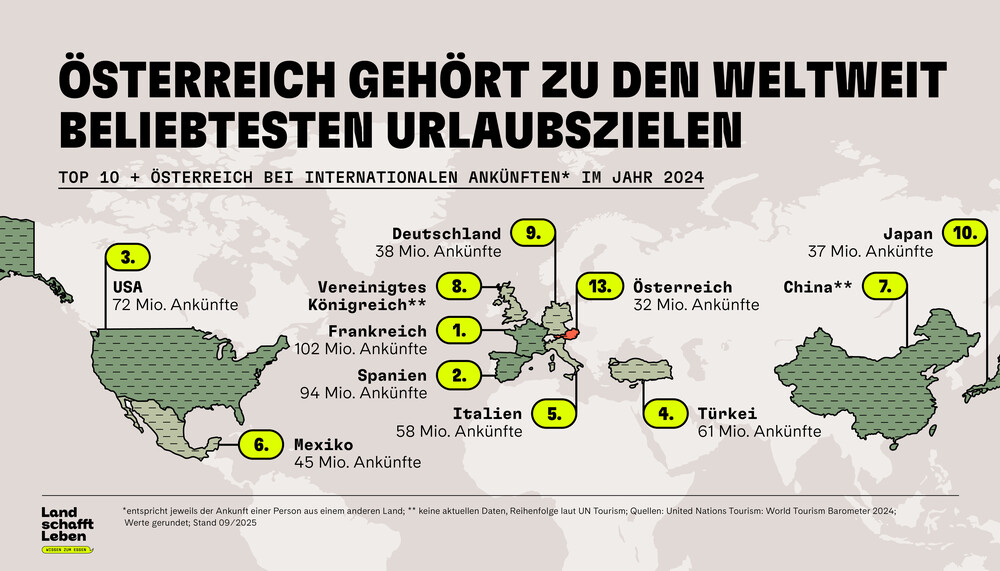

Dabei kann Österreich auch im Vergleich mit anderen Reisezielen mehr als mithalten. In den jährlich von der Tourismusorganisation der Vereinten Nationen veröffentlichten Ranglisten der Reiseziele landete Österreich zuletzt regelmäßig unter den ersten 15 – gemessen an den internationalen Ankünften. Dabei belegen die Spitzenplätze viel größere Länder wie Frankreich, Spanien oder die USA.

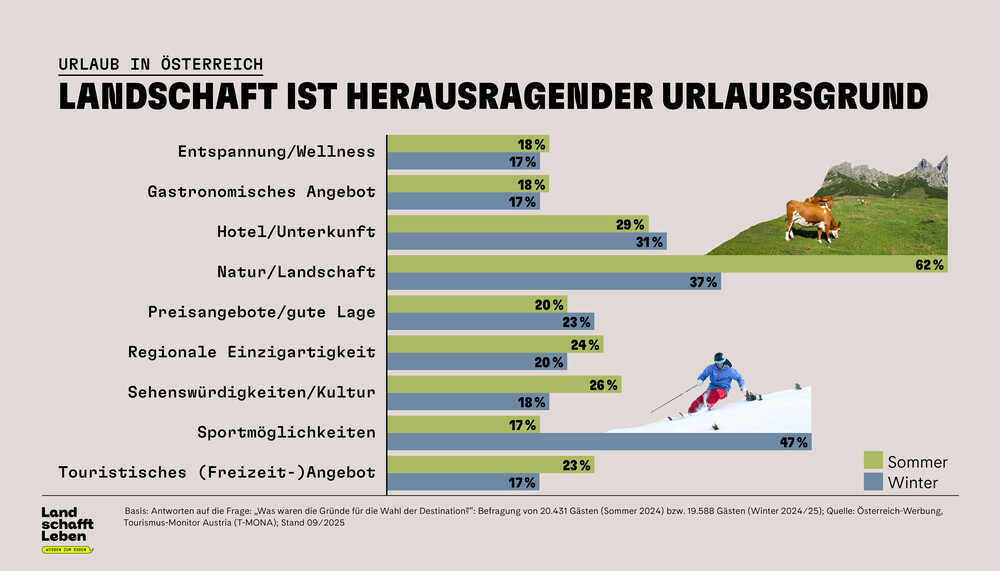

Landschaft ist herausragender Urlaubsgrund

Aber was genau macht Österreich zu einem so begehrten Reiseziel? Kurze Antwort: vor allem seine Landschaften. Das ist das Ergebnis regelmäßiger Gästebefragungen im Auftrag der Österreich-Werbung, also jener Organisation, deren Hauptaufgabe in der Bewerbung der Marke „Urlaub in Österreich“ liegt. Im Sommer 2024 antworteten auf die Frage „Was waren die Gründe für die Wahl der Destination?“ 62 Prozent der Befragten mit „Natur/Landschaft“. Sie zeigte sich als der mit Abstand wichtigste Grund. Bei den Wintergästen waren die Sportmöglichkeiten ganz vorn – wobei Skifahren und andere Wintersportarten ebenfalls die Landschaft als Grundlage brauchen. Bei den Wintergästen wurde „Natur/Landschaft“ an zweiter Stelle explizit als Grund für die Wahl des Reiseziels Österreich genannt. Das Aussehen der Landschaft stellt insgesamt also den mit Abstand wichtigsten Grund für die Beliebtheit Österreichs am Reisemarkt dar.

Österreichs Kulturlandschaften sind menschengemacht

Um den Wert der Landschaften als touristische Basis Österreichs zu verstehen, ist eine bestimmte Erkenntnis von enormer Bedeutung: Dieses Aussehen verdanken die Landschaften nicht allein der Natur. Vielmehr war es der Mensch, der sowohl den Alpenraum als auch das Flach- und Hügelland in entscheidender Weise verändert und zu dem gemacht hat, was sie heute sind.

Wäre nämlich eine Jägerin vor 8.000 Jahren auf einen Berg in den Tiroler Alpen geklettert und hätte in Richtung Tal geblickt, hätte sie wohl nicht viel gesehen. Tirol und ganz Österreich waren damals noch eine Wildnis aus oftmals dichten und finsteren Wäldern, frei fließenden, kurvigen Flüssen, die ihren Lauf nach jedem Unwetter änderten, sowie eher wenig baumfreiem Offenland, das laut Wissenschaft vor allem im östlichen Flachland Österreichs zu finden gewesen sein dürfte. Durch diese Wildnis streiften jahrtausendelang kleine Gruppen von Jägern und Sammlern auf der Jagd nach Hirschen, Gämsen und anderem Wild.

In den Augen der Tiroler Steinzeit-Jägerin hätten sich also vor allem Bäume widergespiegelt. Diese formten gerade in den Alpen bis auf eine Höhe von 2.000 bis 2.300 Metern ein eher monotones und wenig abwechslungsreiches Landschaftsbild. Und das, obwohl das Gelände am Fuß der Bäume aus 100.000 Jahren Eiszeit durchaus wild und spektakulär hervorgegangen war. Die Gletscher hatten große Unterschiede im Mikrorelief hinterlassen. Etwa solche, wie sie in Form von unterschiedlich mächtigen Schutt- und Geröllbergen (Moränen) bis auf den heutigen Tag zu finden sind.

„Wenn ein Wald auf solchen Flächen wächst, homogenisiert er das Ganze. Das Mikrorelief verschwindet im Wald und der Wald sieht sehr einheitlich aus. In einem solchen Waldgebirge haben wir eine sehr geringe landschaftliche Vielfalt und Kleinräumigkeit.”

Die Folge: Für das menschliche Auge wäre der Anblick naturbelassener Alpen eher langweilig. Theoretisch blieben dann zwar immer noch die majestätisch wirkenden Bergmassive aus Fels und Eis, die die natürliche Baumgrenze weit überragen. Aber auch diesbezüglich muss Werner Bätzing enttäuschen: „Wenn man unten im Tal steht, dann kann man normalerweise nicht die Gipfel sehen, weil man ja mitten im Wald steht.“

Aufkommen der Landwirtschaft war eine Revolution

Erst durch das Aufkommen der Landwirtschaft wurde der Monotonie allmählich ein Ende gesetzt. Ab ungefähr 5.000 vor Christus, also vor rund 7.000 Jahren, wurde Mitteuropa durch einen neuen Schlag Menschen besiedelt. Sie wanderten im Verlauf vieler Generationen über den Balkan aus dem Nahen Osten ein, von wo sie eine völlig neue Kulturtechnik mitbrachten: die Landwirtschaft.

Von nun an änderte sich das Gesicht Österreichs grundlegend. Die Menschen rodeten im Verlauf der folgenden Jahrtausende immer mehr Wald. An seiner Stelle entstanden stattdessen Weiden, Wiesen, Ackerland und Dörfer. Auch Almen unterhalb der natürlichen Baumgrenze sind kein Naturphänomen, sondern das Ergebnis menschlicher Rodungsarbeiten beziehungsweise der Viehwirtschaft. Auch trockengelegte Sümpfe, begradigte Flüsse, Städte sowie die heute bekannte Infrastruktur kamen mit der Zeit dazu. Das Ergebnis ist die Kulturlandschaft, wie wir sie heute kennen. Vor allem in den Alpen besteht sie aus einem Mosaik aus Wald-, Grünland- und in den Tallagen auch aus Ackerflächen. Aber auch Wein- und Waldviertel, die Wachau und die meisten anderen Landschaften Österreichs sind zuallererst durch land- und forstwirtschaftliche Nutzung geprägt. Ihr ästhetischer Reiz liegt vor allem an ihrem Abwechslungsreichtum und ihrer Kleinteiligkeit. Diese Kleinstrukturiertheit hat sich in Österreich – wenngleich nicht an allen Orten – bis heute besser halten können als in manch anderen Ländern. Genau sie ist es, die auch den ästhetischen und touristischen Wert der Landschaften ausmacht.

Ein Österreich ohne Landwirtschaft hätte wenig mehr zu bieten als Wald. Dieser fängt in dem Moment an, sich auszubreiten, in dem Menschen eine Fläche ungenutzt liegen lassen. Wer aufmerksam durch Wohngebiete spaziert, kann das Phänomen auch rund um verlassene Häuser beobachten. Innerhalb weniger Jahre werden solche Gründe von der Natur „zurückerobert“ und wuchern von allen Seiten zu.

Wir Savannen-Menschen lieben halboffene Landschaften

Legt man Menschen im Rahmen wissenschaftlicher Studien Fotos von verschiedenen Landschaften vor, dann zeigt sich dabei regelmäßig die Vorliebe für halboffene Landschaften. Als halboffen bezeichnet man Landschaften, die einen Wechsel aus Gras-, Wald- oder Ackerflächen sowie beispielsweise Einzelbäumen, Baumgrüppchen, Hecken, Gewässern oder möglicherweise auch minimaler Bebauung aufweisen. Überall in der Welt zeigen Menschen eine Vorliebe für solche Landschaftsbilder.

Wissenschaftliche Theorien versuchen diese Vorliebe zu erklären. Wahrscheinlich ist sie das Ergebnis der Entstehungsgeschichte des Menschen. Unsere Vorfahren dürften in der afrikanischen Savanne vor hunderttausenden Jahren am ehesten Schutz und Nahrung gefunden haben, solange sie in halboffenen Landschaften unterwegs waren. In Kombination mit Wasser versprachen solche Urzeit-Landschaften auf der einen Seite Nahrung in Form von Wild, das erlegt werden konnte. Auf der anderen Seite boten sie eine gewisse Übersicht und zugleich Deckung und Schutz. Das Motto lautete: sehen, ohne gesehen zu werden. Das half beim Anschleichen an die Jagdbeute, aber auch, wenn sich die Menschen selbst verstecken mussten. Halboffene Landschaften machten also das Überleben wahrscheinlicher.

Dies dürfte der Grund dafür sein, dass Menschen noch heute abwechslungsreiche Landschaften als besonders schön empfinden. Auch die fast magisch erscheinende Anziehungskraft von Aussichtspunkten oder Gewässern lässt sich so erklären. „Eine Landschaft darf weder zu komplex sein noch zu sehr ausgeräumt und monoton. Am besten bewertet werden daher historische Kulturlandschaften wie beispielsweise die Wachau oder die Almen“, sagt dazu Arne Arnberger vom Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU University).

Zwar gibt es auch sowas wie persönlichen Geschmack: Der eine findet vielleicht einen Waldspaziergang schöner, die andere geht lieber über eine Wiese. Alles in allem schlummert darunter aber stets die Präferenz für die kleinräumige, abwechslungsreiche, halboffene Landschaft, wie sie in Österreich durch die traditionelle Landwirtschaft geschaffen wurde.

„Das interessante ist, dass diese Landschafts-Präferenz allen Menschen gegeben ist, weil sie aus der Menschwerdung stammt. Das können wir nicht verändern. Wenn wir die beiden anderen Dimensionen, das Soziale und das Individuelle, herausnehmen, dann haben alle Menschen im Prinzip eine sehr ähnliche Landschaftspräferenz.”

Dichte Wälder sind uns unheimlich

Die jedenfalls zum Teil sehr dichten Urwälder, die sich in der Naturlandschaft Österreichs nach dem Ende der jüngsten Kaltzeit vor rund 12.000 Jahren etablierten, wären aus heutiger, menschlicher Sicht kein Ideal. „Rein in Sachen Ästhetik wird eine kleingliedrige Kulturlandschaft höher bewertet als ein Urwald“, sagt BOKU-Forscher Arnberger. „Ein Urwald besteht aus mehreren Schichten mit Unterwuchs, Sträuchern und unterschiedlich hohen Bäumen. Er ist sehr dicht, außerdem liegt viel Totholz herum. Dadurch ist auch der Ausblick blockiert und der Ur-Mensch in uns weiß nicht, ob hinter dem nächsten Busch der Säbelzahntiger sitzt oder nicht. Und deshalb haben wir instinktiv immer ein Problem mit dunklen, unübersichtlichen Umgebungen.“

Der Genuss eines Waldspaziergangs steht übrigens nicht im Widerspruch zu diesen Feststellungen. Schließlich sind auch heutige Wälder kein reines Naturprodukt mehr. Sie werden von Menschen bewirtschaftet und sind etwa durch ein Netz aus Forstwegen bequem begehbar. Und als besonders attraktiv werden auch hier abwechslungsreiche Routen wahrgenommen, die auch über Lichtungen und Wiesen führen.

Almen mit zentraler Rolle für den Tourismus

Es sind die zahlreichen Lücken im Wald, die unsere Kulturlandschaft wesentlich von einer Landschaft unterscheiden, wie sie sich ohne Eingriffe des Menschen in Mitteleuropa präsentieren würde. Dabei kommt den Almen seit den frühen Tagen des Alpen-Tourismus eine zentrale Rolle zu. Und sie machen auch heute noch einen erheblichen Teil der touristischen Attraktivität Österreichs aus.

„Gerade die Berglandwirtschaft mit ihren dazugehörigen Almen formt eine anziehende Kulturlandschaft, die seit 150 Jahren für Sport und Erholung genutzt wird, von Gästen genauso wie von Einheimischen.”

Die Zusammenhänge zeigen: Der Erfolg Österreichs als Reiseziel hängt wesentlich von der Pflege der Kulturlandschaft und somit von der Arbeit von Bäuerinnen und Bauern ab. Umgekehrt profitiert aber auch die Landwirtschaft vom Tourismus, sei es etwa durch Beherbergungsformen wie „Urlaub am Bauernhof“ oder die nebenberufliche Beschäftigung in Hotel-, Seilbahn-, Gastronomie- oder anderen touristischen Betrieben.